प्रस्तावना

हाल के वर्षों में भारत ने कई भीषण बाढ़ों का सामना किया है. अगर इस समस्या से निपटना है तो फिर जल्द से जल्द स्थानिक भौगोलिक क्षेत्र के मुताबिक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील शासन तंत्र को विकसित करना होगा. बाढ़ से आर्थिक नुकसान होने के साथ ही देशभर में जनहानि भी होती है.[1]इससे हमें ये संदेश भी मिलता है कि अगर हम उस क्षेत्र के सामाजिक-पारिस्थितिकी इतिहास को समझे बगैर ज़मीन के विस्तार के ज़रिए नए शहरों को बसाते हैं. निर्माण कार्य करते हैं, बुनियादी ढांचों और शहरी विकास की दूसरी गतिविधियां करते हैं तो ये कितना ज़ोखिम भरा साबित हो सकता है.[2]

कोलकाता, इलाहाबाद, पुणे, अहमदाबाद और पटना जैसे कई मौज़ूदा भारतीय शहर नदी किनारे बसे हैं, जबकि मुंबई, चेन्नई और कोच्चि जैसे शहर तटीय इलाकों यानी समुद्र के किनारे बसे हैं. ऐतिहासिक रूप से देखें तो इन शहरों के निर्माण और विकास में जल निकायों से इनकी करीबी ने अहम भूमिका निभाई.[3]लेकिन आजकल शहर बसाने की योजना बनाते वक्त जल निकायों, बाढ़ के मैदानों और जलग्रहण क्षेत्र से इनके संबंध जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की जाती है.[4] इस तरह के शहर विकसित करने का विचार दुबई, सिंगापुर, शांघाई और लंदन जैसे शहरों को देखकर आता है. भारतीय शहरों को भी इन शहरों की तरह 'वर्ल्ड सिटी' बनाने की नकल की जाती है. इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय शहर अब अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का निगलकर अपना विस्तार कर रहे हैं. रियल एस्टेट क्षेत्र का तेज़ी से विकास हो रहा है. पर्यावरणीय परिस्थितियों से छेड़छाड़ कर उनमें तब्दीली लाई जा रही है. अगर भारत में 1990 के दशक के बाद के शहरीकरण को देखें तो ये पूंजी निवेश केंद्रित विकास है. इस विकास की विशेषता "उच्च जोख़िम वाले मल्टी मिलियन डॉलर वाले अंतर्राष्ट्रीय ऋण और लोन के दायित्व हैं".[5] इस तरह की पूंजी से उन संसाधनों को भी हड़पने की प्रवृति तेज़ होती है, जिसका मालिकाना हक़ स्पष्ट नहीं है. भारतीय शहरों में नमी वाली भूमि इसी तरह के कब्ज़े की प्रमुख शिकार रही है.[6]

सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वेटलैंड या आर्द्रभूमि है क्या? दरअसल आर्द्रभूमि या नमी वाली ज़मीन उस भूमि को कहा जाता है, जहां साल भर नमी रहती है. जो इलाका काफी हद तक पानी में डूबा रहता है. कुछ हद तक ये दलदली ज़मीन होती है.[7] ये ज़मीन कम लागत में पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में, मानव के स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान देने और पर्यावरण के सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. ये भूजल को रिचार्ज करने, कार्बन भंडारण और जल के नियमन जैसे अहम पारिस्थितिक काम करते हैं. ये वन्यजीवों को रिहाइश तो मुहैया कराते ही हैं, साथ ही भौगोलिक और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने का काम करते हैं. इस तरह की ज़मीन बाढ़ नियंत्रण और प्राकृतिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम करती है. यहां मछली उत्पादन भी होता है. सबसे खास बात ये है कि इससे सतत विकास के कई लक्ष्यों (SDGs) को हासिल करने में मदद मिलती है, खासकर एसडीजी-11 (टिकाऊ शहर और समुदाय), एसडीजी-6 (साफ पानी और स्वच्छता), एसडीजी-13 (जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई) और एसडीजी-14 (पानी के भीतर जीवन).[8]

इतनी महत्वपूर्ण होने के बावज़ूद पिछले कुछ दशकों में आर्द्रभूमि रियल एस्टेट और निर्माण गतिविधियों का केंद्र रही है. 1970 से 2015 के बीच चेन्नई ने 90 प्रतिशत, हैदराबाद ने 55 प्रतिशत, मुंबई ने 71 प्रतिशत, बैंगलुरू ने 55 प्रतिशत, पुणे ने 37 प्रतिशत और दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ने 38 प्रतिशत आर्द्रभूमि को रियल एस्टेट और निर्माण में खोया है.[9] इस ज़मीन की अहमियत को लेकर जागरूकता की कमी और पारिस्थितिकी तंत्र को सही बनाए रखने में इसकी उपयोगिता के बावजूद सरकारी एजेंसियों ने इसके संरक्षण की उपेक्षा की है. एक और हैरान करने वाली बात ये है कि हर राज्य में स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी (SWA) इस ज़मीन के प्रबंधन की नोडल एजेंसी है लेकिन आर्द्रभूमि को कई राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में भी लाया गया है, भले ही इसका प्रबंधन करना उन एजेंसियों के काम का हिस्सा ना हो. उदाहरण के लिए दिल्ली का मामला ही ले लीजिए. दिल्ली में वेटलैंड को दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में लाया गया है, जबकि सिर्फ वन विभाग और दिल्ली जल बोर्ड के पास ही इस ज़मीन के प्रबंधन के लिए ज़रूरी विशेषज्ञता है.

आने वाले कुछ वर्षों में भारत में शहरीकरण की गति बहुत तेज़ होने की उम्मीद है. एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक भारत की आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगी.[10] भारत ने जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन में कमी (नेट ज़ीरो) को लेकर जो वायदे किए हैं, उनका पूरा होना इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत अपने मौजूदा और उभरते हुए शहरों में किस तरह की व्यवस्था बना पाता है.[11] उसे इन शहरों को बाढ़ और लू जैसे ख़तरों का सामना करते हुए लोगों के रहने योग्य बनाना होगा. हाल के वर्षों में देशभर में बाढ़ की घटनाओं ने जल संसाधन के कुप्रबंधन को उजागर किया है. शहरों का विकास अब रियल एस्टेट को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र को कायम रखने के विचार की अनदेखी की जा रही है.[12] भारतीय शहरों में पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने को नगर निकायों ने शहर के कुछ हिस्सों के सौंदर्यीकरण तक सीमित कर दिया है. इसकी मार भी कमज़ोर वर्ग के लोगों पर पड़ती है. कई बार सौंदर्यीकरण के चक्कर में उनके घर तोड़ दिए जाते हैं, उन्हें विस्थापित कर दिया जाता है.[13] इसी दौरान दिल्ली, मुंबई, बैंगलुरू और कोलकाता जैसे शहरों ने रियल एस्टेट पर आधारित विकास देखा. इसके लिए कई बार उन दिशानिर्देशों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए बनाई गई हैं. प्रशासनिक तौर पर जो अस्पष्ट क्षेत्र हैं, उनका लाभ उठाया जाता है. इसे 'शासन की अनौपचारिकता' भी कहा जाता है.[14] खास बात ये है कि जब 2005 में मुंबई में बाढ़ या पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की ख़बरें आती हैं तो अतिक्रमण को लेकर जनता की बीच चर्चा होती है लेकिन ये बहस अक्सर गरीब और कमज़ोर वर्ग के 'अतिक्रमण' को लेकर ही होती है. राज्य और प्रशासन के सहयोग से जो पूंजी आधारित विकास होता है, जिसमें वेटलैंड और दूसरे जल निकायों पर कब्ज़ा किया जाता है, पर्यावरण को उससे होने वाले नुकसान पर लोग अक्सर चुप्पी साध जाते हैं.

भारत में विधायी उपाय

पिछले कुछ साल में भारत सरकार ने आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन को प्राथमिकता देने के लिए कई विधायी कदम उठाए हैं. 2016 में आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम 2010 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत लाया गया था. इसका मकसद राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के संस्थागत ढांचे को मज़बूत करने के लिए इसे कानूनी कवच प्रदान करना था.[15]

आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम (2017) में कहा गया है कि कई अलग-अलग प्रकार के जय निकायों को वेटलैंड के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है. इसमें दलदल, फेन, पीटलैंड, झील, तालाब, नदी घाटी में पाई जाने वाली ऑक्सबो झील, नदियों के किनारों के वेटलैंड, सरोवर, झीलें और मैनग्रूव्स शामिल हैं.[a]

2018-19 में जलशक्ति मंत्रालय ने देशभर में जल निकायों की गिनती शुरू की. (2021 में इसे लेकर सेंसस रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई).[16] ये काम छठी लघु सिंचाई गणना के साथ किया गया. [b] इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 24,24,540 जल निकाय हैं. इनमें से 97.1 प्रतिशत (23,55,055) जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में जबकि बाकी बचे हुए 2.9 प्रतिशत (69,485) शहरी क्षेत्रों में हैं. जिन जल निकायों की गिनती की गई उनमें से 55 प्रतिशत (13,38,735) जल निकायों का स्वामित्व निजी संस्थाओं के पास जबकि 44.8 प्रतिशत (10,85,805) सार्वजनिक हैं. अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा तालाब और जलाशय पश्चिम बंगाल में हैं. आंध्रप्रदेश में सबसे ज़्यादा सरोवर हैं. तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा झीलें हैं. जल संरक्षण की सबसे ज़्यादा योजनाएं महाराष्ट्र में हैं. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जिन जल निकायों का दस्तावेज़ीकरण किया गया है, उनमें से 1.6 प्रतिशत पर अतिक्रमण हो चुका है. [c] इसमें से 95.4 प्रतिशत जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में जबकि बाकी शहरी क्षेत्रों में हैं. जिन जल निकायों में अतिक्रमण किया गया है, उनमें 67.7 प्रतिशत (26,005) तालाब हैं. 21 प्रतिशत (8,082) सरोवर, 4.5 प्रतिशत (1,745) जल संरक्षण योजनाएं/चेक डैम/ कृत्रिम जलाशय और बाकी 6.9 प्रतिशत झीलें, जलाशय और दूसरे जल निकाय हैं.

जनवरी 2021 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने शहरी क्षेत्रों में जल संसाधन को बनाए रखने और पारिस्थितिक प्रक्रिया के लिए स्थानीय हितधारकों के लिए वेटलैंड प्रबंधन के लिए एक टूलकिट तैयार की. इसका उद्देश्य शहरी नियोजन की प्रक्रिया में जल निकायों के संरक्षण को मुख्यधारा में लाना, जल निकायों की पहचान और उनके संरक्षण को प्राथमिकता और इसके लिए कदम दर कदम एक नया दृष्टिकोण देना था.[17] टूलकिट में जैव तंत्र की उत्पादकता में आर्द्रभूमि की क्षमता को मान्यता दी गई है. ये कहा गया है कि भूजल के रिचार्ज, नदियों का आधार प्रवाह बढ़ाने और कटाव को रोकने में इसकी अहम भूमिका है.[18]संक्षेप में कहा जाए तो ये टूलकिट शहरों में वेटलैंड की पहचान और उसके संरक्षण के लिए एक कार्य योजना के निर्माण और उसमें शहरी निकायों को भी शामिल करने की बात करता है.

ये टूलकिट शहरी जल निकायों और उनसे जुड़ी विशेषताओं का इंटरेक्टिव डेटाबेस तैयार करने के लिए जियोग्राफिक इंफोर्मेशन सिस्टम (GIS) और रिमोट सेंसिग तकनीकी के इस्तेमाल की वकालत करता है. ये टूलकिट शहर स्तरीय मानचित्र और आंकड़े इकट्ठे करने के लिए अलग-अलग विभागों और एजेंसियों की भागीदारी की सिफ़ारिश करता है. उदाहरण के लिए प्रशासनिक जानकारी (योजना की सीमा, नगरपालिका की सीमा, वॉर्ड की सीमा), बुनियादी ढांचे और पानी की मांग की जानकारी देने का काम नागरपालिका और विकास प्राधिकरण (MDA) करें. प्राकृतिक संसधान (तापमान, आर्द्रता, ज़मीन का कवर और भूजल के स्तर के आंकडे)से जुड़े आंकड़ों को इकट्ठा करने और उनकी जानकारी देने का काम मौसम विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय मृदा और भूमि इस्तेमाल सर्वेक्षण, केंद्रीय भूजल बोर्ड और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण करेगा.

2023 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलीय पारिस्थितिकी तंत्र (NPCA) के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की. इसका उद्देश्य "देशभर में आर्द्रभूमि का संरक्षण और स्थायी विकास करना है. अंतर्विभागीय नीतियों, योजनाओं और फैसलों के ज़रिए आर्द्रभूमि में निरंतर आ रही गिरावट और उसे हो रहे नुकसान को रोकना है".[19] एनसीपीए के दिशानिर्देश आर्द्रभूमियों के लिए पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि प्रबंधन कार्य योजना जैसे एकीकृत प्रबंधन योजना के निर्माण, क्रियान्वयन, प्रगति और समीक्षा की बात करते हैं.[20]

ये पहल वेटलैंड पर कन्वेंशन, जिसे रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है, उसके अनुरूप है. भारत 1982 में इसमें सदस्य बना. इसके बाद से भारत ने 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्रफल को कवर करने वाली 75 आर्द्रभूमियों को रामसर साइट्स के रूप में नामित किया है. रामसर साइट्स अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि हैं. जीव प्रजातियों, पारिस्थितिक समुदाय, जलपक्षी, मछली और इसी तरह के नौ मानदंडों के आधार पर किसी आर्द्रभूमि को रामसर साइट्स के तौर पर नामित किया जाता है.[21] फिलहाल एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स भारत में हैं. यहां ये बात गौर करने वाली है कि किसी आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित करने का मतलब ये नहीं है कि उस ज़मीन को अपने आप संरक्षण की गारंटी मिल जाएगी. कोई भी नियम वेटलैंड प्रबंधन के लिए सरकारी एजेंसियों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है. रामसर साइट्स की घोषणा के बाद एजेंसियों को इसके लिए छह महीने के भीतर एक प्रबंधन योजना बनाने की ज़रूरत होती है.

रामसर कन्वेंशन में इस बात को स्वीकार किया गया है कि शहरीकरण से शहरी क्षेत्रों में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन पर बड़ा ख़तरा पैदा होता है.[22] रामसर कन्वेंशन पर दस्तख़त करने वाले देशों के शहरों में आर्द्रभूमि प्रबंधन की वकालत करने और उसे बढ़ावा देने के लिए कन्वेंशन ने शहरों में आर्द्रभूमि शहर मान्यता योजना की शुरूआत की है. इस योजना का उद्देश्य ये है कि शहर स्वेच्छा से दिखा सकें कि अपनी कोशिशों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने और सकारात्मक प्रचार हासिल करने के लिए वो आर्द्रभूमि को कितनी अहमियत देते हैं.[23] ये योजना वेटलैंड्स को “वेस्टलैंड नहीं बल्कि प्राइज़ लैंड” (बंजर भूमि नहीं बल्कि पुरस्कार भूमि) मानने के लिए प्रेरित करती है, जिसे शहरी विकास और प्रबंधन की योजना के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है, दुनियाभर में अब तक 43 शहरों को वेटलैंड शहरों के तौर पर मान्यता मिल चुकी है लेकिन इसमें भारत का एक भी शहर नहीं है. चूंकि भारत की कई रामसर साइट्स, जैसे कि दीपोर बीयर, गुवाहटी, असम; पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमिक (EKW), कोलकता, पश्चिमी बंगाल और ठाणे क्रीक, ठाणे, महाराष्ट्र, शहरी सीमा के अंदर स्थापित हैं और पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखऩे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसे में भारत को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम एक शहर को वेटलैंड शहर मान्यता योजना की पहचान मिल जाए. इससे ये दूसरे शहरों के लिए भी एक आदर्श के तौर पर काम करेगा. राजस्थान के उदयपुर और मध्यप्रदेश के भोपाल शहर ने खुद को आर्द्रभूमि शहर के तौर पर मान्यता देने के लिए अपना प्रस्ताव जमा किया है.[24] इसके अलावा भारत सरकार की नई पहल अमृत धरोहर का उद्देश्य भी रामसर साइट्स के संरक्षण को बढ़ावा देना है. इसके साथ-साथ इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि इस योजना से लोगों को रोजगार मिले. स्थानीय स्तर पर आजीविका के संसाधन बढ़ें. इसके लिए आर्द्रभूमि में रहने वाली प्रजातियों और उनके आवास का संरक्षण, प्रकृति पर्यटन, आर्द्रभूमि से आजीविका और वेटलैंड कार्बन पर ध्यान दिया जाएगा. इसके बावजूद भारत में शहरी आर्द्रभूमि बड़ी चुनौती का सामना कर रही है. हाल के वर्षों में कई शहरों में बाढ़ की घटनाएं आर्द्रभूमि में अतिक्रमण और रियल एस्टेट के बेतरतीब विकास का नतीजा है.[25] भारत के ज़्यादातर शहरों में शहरी विकास की योजना बनाते वक्त ज़मीन और जल निकायों के ऐतिहासिक इस्तेमाल की अनदेखी की गई. बहुत ज़्यादा बारिश और अत्यधिक गर्मी जैसी जलवायु परिवर्तन की घटनाएं इसी का नतीजा हैं.

केस स्टडी: पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स

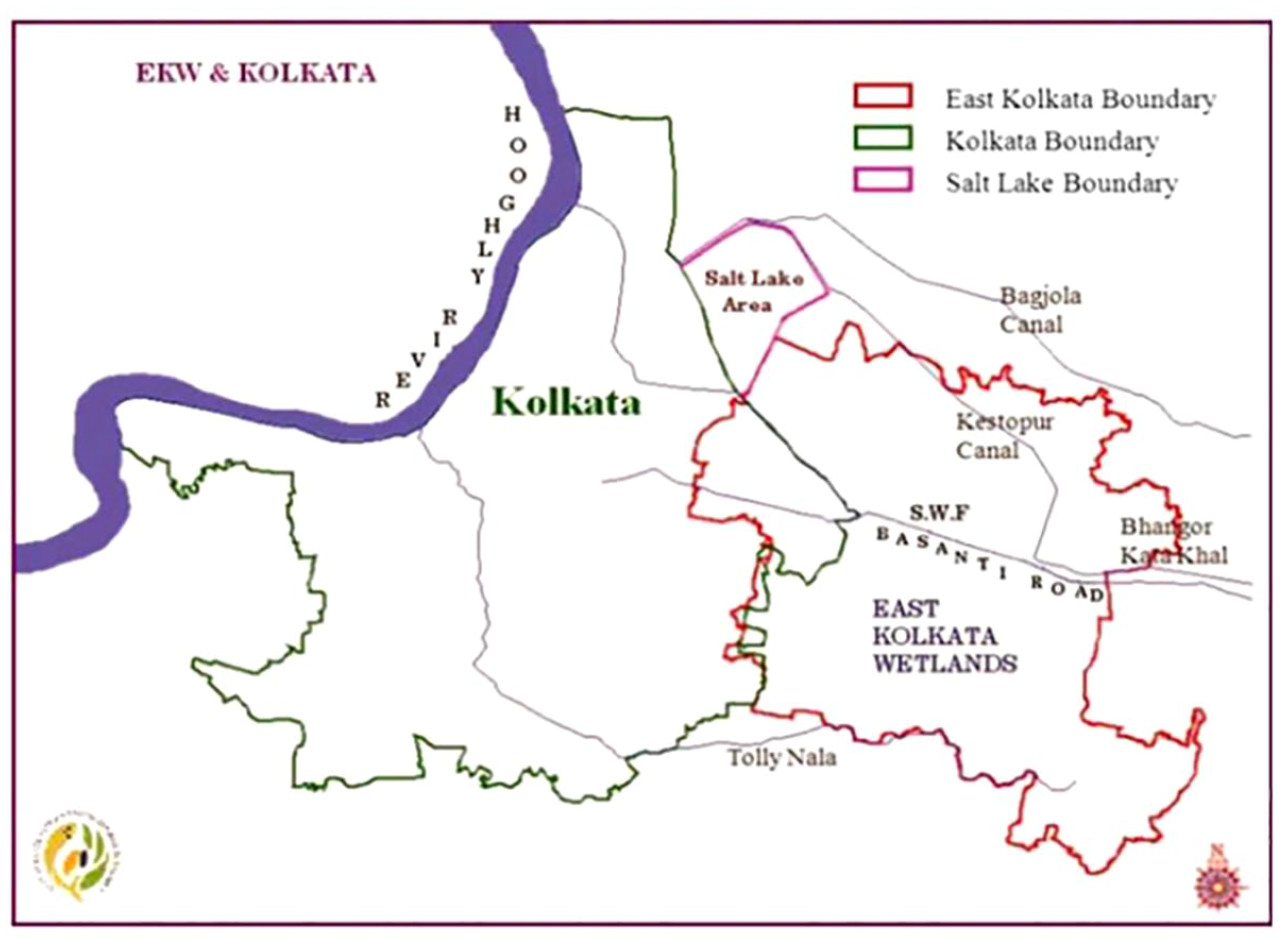

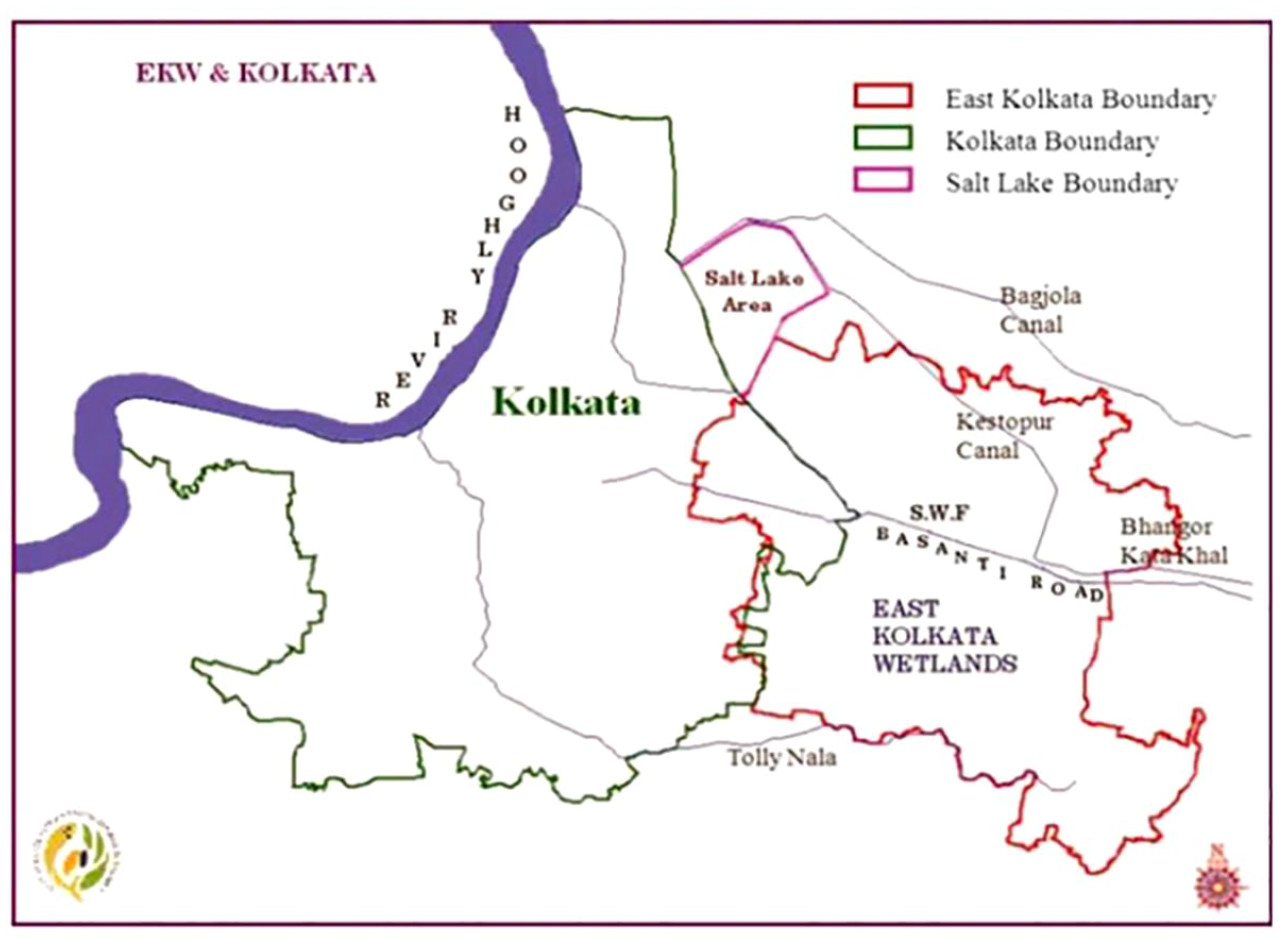

EKW कोलकाता के पूर्व में स्थित मानव निर्मित और प्राकृतिक आर्द्रभूमियों का संग्रह है. 125 वर्ग किलोमीटर में फैले इस आर्द्रभूमि में बसाए हुए तालाब, सीवेज फार्म, कृषि ज़मीन और नमक के दलदल शामिल हैं. कोलकाता के सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट भी आर्द्रभूमि में होता है और इस सीवेज से निकलने वाले पोषक तत्व कृषि और मछली पालन फार्मों में मदद करते हैं. 2002 में पूर्वी कोलकता वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया गया. इस आर्द्रभूमि का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये बिना लागत के कोलकाता जैसे बड़े शहर से निकलने वाले ठोस और तरल कचरे का ट्रीटमेंट और रिसाइक्लिंग का काम करती है. इस प्रक्रिया में हज़ारों लोगों को आजीविका भी मिलती है. करीब 50,000 किसान और मछली पालन से जुड़े लोग सीवेज ट्रीटमेंट से निकले पानी का इस्तेमाल कृषि कार्य और मत्स्य पालन के लिए करते हैं.[26] EKW की सफलता की बड़ी वजह औपनिवेशक और उत्तर औपनिवेशक शासन व्यवस्था का मिश्रण है, जिसमें सीवेज प्रबंधन, शहरी विस्तार और संपत्ति के निर्माण के लिए जल निकायों के पुनर्ग्रहण का फैसला किया गया.[27] खास बात ये है कि कोलकाता के जो तीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उनकी संयुक्त क्षमता 122.50 मिलियन लीटर प्रति दिन है, जबकि अकेले EKW रोज़ाना 900 मिलियन लीटर प्रति दिन सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट करता है. इतना ही नहीं बाद में इस पानी का इस्तेमाल मछली पालन और सब्जी उगाने में किया जाता है.[28] EKW से होने वाली ताज़ा सब्जी और मछलियों की आपूर्ति स्थानीय बाज़ार के लिए महत्वपूर्ण हैं. चूंकि कृषि कार्य और मछली पालन के लिए अपशिष्ट जल का इस्तेमाल होता है और ये ज़मीन शहर के नजदीक ही है, इसलिए कृषि और मत्स्य उत्पादों की उत्पादन और परिवहन लागत बहुत कम होती है. इससे लोगों को ये चीजें सस्ती मिल जाती हैं. हालांकि कोलकाता मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद राज्य सराकर और कोलकाता नगर निगम EKW के बचाव और संरक्षण में नाकाम रहा है. यहां तक कि कुछ सरकारी पहलों ने, खासकर रियल एस्टेट के विकास ने, कई लोगों की आजीविका के साथ समझौता किया है.[29]

चित्र 1- ईस्ट कोलकाता वेटलैंड

स्रोत: ईस्ट कोलकाता वेटलैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी[30]

EKW की स्थापना अंग्रेजों के शासन काल में नहरों की खुदाई करके की गई थी. इसका उद्देश्य जलमार्गों द्वारा व्यापार को सुविधाजनक बनाना और शहर के विस्तार के बाद उत्पन्न सीवेज के लिए जलग्रहण क्षेत्र को बढ़ाना था.[31] अंग्रेजों के जाने के बाद EKW का इस्तेमाल शहर के और ज़्यादा विस्तार के लिए किया गया. उदाहरण के लिए 1950 के दशक में बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) से आए शरणार्थियों को बसाने के लिए पूर्वी कोलकाता वेटलैंड की 44 हेक्टेयर ज़मीन पर साल्टलेक टाउनशिप विकसित की गई.[32] 1970 के बाद के दशक में EKW के आसपास कुछ और नियोजित उपनगर और बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ. इसमें ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास भी शामिल है, जो नए विकसित क्षेत्रों को कोलकाता के दूसरे हिस्सों से जोड़ता है. कोलकाता की वर्तमान शहरी विस्तार योजना का मुख्य लक्ष्य शहर से बाहर के अल्पविकसित पूर्वी हिस्से की क्षमताओं का फायदा उठाना है.[33] इसका नतीजा ये हुआ कि ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास के साथ वाले इलाके में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं, आवासीय अपार्टमेंट्स और कंट्री क्लब विकसित हुए हैं. लेकिन खास बात ये है कि ये सारा निर्माण मनमाने ढंग से हुआ है, योजनाबद्ध तरीके से नहीं.

नागरिक और पर्यावरण समूह राज्य सरकार, कोलकाता नगर निगम और अदालतों पर इस बात को लेकर लगातर दवाब डालते रहे हैं कि वो EKW की रक्षा और संरक्षण करे. इस काम में उन्हें कुछ हद तक सफलता भी मिली है. उदाहरण के लिए 1990 की दशक की शुरूआत में पीपुल यूनाइडेट फॉर बेटर लिविंग द्वारा किए गए संघर्ष की वजह से वेटलैंड पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण को रोक दिया गया.[34] इसी तरह 2017 में पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं के आंदोलन की वजह से एक फ्लाईओवर के निर्माण का काम रुक गया. (इस फ्लाईओवर के बनने से कोलकाता एयरपोर्ट और कोलकाका के दक्षिणी हिस्से की दूरी कम हो जाती). इस परियोजना को रोकने के लिए ये तर्क दिया गया कि इससे ईस्ट कोलकाता वेटलैंड मैनेजमेंट एक्ट (2006)का उल्लंघन होता है.[35]

इन घटनाओं से ऐसे संकेत मिलते हैं कि राज्य सरकार और सरकारी एजेंसियां ऐसे विकास कार्य करना चाहते हैं, जो EKW के संरक्षण की दृष्टि से ठीक नहीं हैं. इसके घातक परिणाम, जैसे कि बाढ़, हो सकते हैं. सरकार और प्रशासन के रवैये से साफ है कि उन्हें आर्द्रभूमि द्वारा पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखने और इससे जुड़े लोगों की आजीविका की ज़्यादा फिक्र नहीं है. 2000 से 2011 के बीच शहरी विकास की वजह से EKW को 13.16 किमी का विशुद्ध नुकसान हुआ. इसी समयाविधि में 2.12 किमी आर्द्रभूमि को हरित क्षेत्र और 4.76 किमी को कृषि क्षेत्र में तब्दील किया गया. इसमें से अधिकांश विस्तार ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास और मुख्य शहर के आसपास हो रहा है.[36] EKW पर इस तरह के अतिक्रमण और निर्माण कार्य ने आर्द्रभूमि द्वारा किए जाने वाले पारिस्थितिक और पर्यावरण के काम पर धीरे-धीरे दवाब डाला है. इसका असर आर्द्रभूमि के ज़रिए आजीविका कमाने वाले लोगों पर भी पड़ा है. आम लोगों को आर्द्रभूमि से होने वाले व्यापक और सकारात्मक कार्यों की जानकारी नहीं होती. चूंकि आर्द्रभूमि और बफ़र ज़ोन का कोई स्पष्ट भौतिक सीमांकन नहीं होता, इसलिए संपत्ति खरीदते वक्त लोगों को ये पता नहीं चल पाता कि जो ज़मीन वो खरीद रहे हैं, वो EKW की भूमि पर है.[37] कोलकाता और उसे आसपास की आर्द्रभूमि और जल निकायों पर भी रियल एस्टेट योजनाओं और परियोजनाओं की वज़ह से दवाब बढ़ गया है.[38] हालांकि कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल [d] ने सरकारी एजेंसियों को इस तरह के अतिक्रमण के ख़िलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है,[39],[40] लेकिन इस तरह के निर्देशों से EKW के संरक्षण में कोई खास मदद नहीं मिलती.

इस तरह की चुनौतियों को देखते हुए ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स अथॉरिटी (EKWA)[e] ने 2008 में एक पंचवर्षीय ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स मैनेजमेंट एक्शन प्लान (EKWMAP)बनाया. ये एकीकृत प्रबंधन योजना का एक उदाहरण है. हालांकि सीवेज के निपटारे के मुद्दे पर वेटलैंड्स (संरक्षण और प्रबंधन)नियम 2010 और ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स (संरक्षण और प्रबंधन)अधिनियम 2016 की शर्तों में अंतर की वजह से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस योजना की सीमित मात्रा में आर्थिक मदद की. इसके बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की सलाह पर 2021 में EKWMAP का फिर से संसोधित मसौदा बनाया गया. [f],[41] 2021-2026 के लिए EKWMAP की जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई है, वो EKW के लिए मौजूदा ख़तरों की जानकारी देता है, साथ ही इससे पैदा होने वाले ख़तरों, उनके निपटारे के तरीके, प्रस्तावित निगरानी और मूल्यांकन के मापदंडों के बारे में भी बताया है. इसके अलावा ये योजना EKW के संस्थागत प्रशासन के लिए एक रोडमैप मुहैया कराती है. इतना ही नहीं EKW के हितधारक यानी इससे प्रभावित होने वाले (जैसे कि किसान, मछुआरों, नागरिकों और डेवलपर्स)को भी इसमें शामिल किया गया है. ये कार्य योजना जल प्रबंधन से प्रदूषण के उन्मूलन, प्रजातियों और आवासों, आजीविका के स्थायी संसाधनों के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है. इस योजना में कई सरकारी विभागों के नाम (जैसे कि भूमि सुधार और ग्रामीण विकास विभाग)के नाम दिए गए हैं. EKW के संरक्षण में इन्हें कुछ विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

EKWMAP में जिन प्रमुख बिंदुओं पर कार्रवाई की बात कही गई है, उसमें EKWA को पुनर्गठित और मज़बूत करने की योजना है. इसे आर्द्रभूमि के प्रबंधन में रणनीतिक भूमिका निभाने वाली संस्था की बजाए कुशल और परिणाम पर आधारित संस्था बनाया जा रहा है. आर्द्रभूमि की सीमाओं की स्पष्ट सीमांकन किया जाएगा. (उदाहरण के लिए यहां जियो टैग वाले पिलर लगाए जाएंगे). इसके अलावा हर साल पारिस्थितिक तंत्र की सेहत को लेकर एक रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित की जाएगी, जिसका उद्देश्य हितधारकों और नीति निर्माताओं को आर्द्रभूमि की निगरानी से हासिल सूचना देना होगा. कार्बन और ग्रीनहाउस गैसों के प्रवाह, पोषक तत्वों के बजट और जैवसंचयन की जानकारी देना भी इस योजना का हिस्सा है. EKW को नो-प्लास्टिक ज़ोन घोषित करने, जलपक्षियों की संख्या की लगातार निगरानी करना, सामुदायिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करना, साफ और सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुविधा तक पहुंच में सुधार करना भी इस योजना का लक्ष्य है. इसके अलावा संचार, शिक्षा, वेबपेज, सामुदायिक सलाहकार समूहों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के द्वारा सामूहिक जागरूकता बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है. इस योजना में जिन मुद्दों पर कार्रवाई की बात कही गई है, उनमें वेटलैंड में सीवेज का सही इस्तेमाल, जैव और वनस्पति की विविधता बनाए रखना, मत्स्य पालन में दूसरी प्रजातियों के हमले को कम करना और आजीविका पर संकट में कमी लाना है.

आर्द्रभूमि प्रबंधन योजना के लिए EKWMAP की प्रस्तावित कार्य पद्धति रामसर साइट्स और दूसरे वेटलैंड्स के लिए रामसर कन्वेंशन के दिशानिर्देशों पर आधारित हैं.[42] इस कार्य योजना में आर्द्रभूमि की निगरानी, इंजीनियरिंग, सामुदायिक सहभागिता, उसे अमल में लाने और संचार के लिए स्थानीय स्तर पर समर्पित इकाइयों के गठन का प्रस्ताव है. ये कार्य योजना राज्य सरकार के बजट में अपने लिए पर्याप्त आर्थिक मदद की मांग करती है, साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि EKWMA को भारत के दूसरे हिस्सों में वेटलैंड मैनेजमेंट निकायों से परामर्श में सक्षम होना चाहिए. इससे इसकी आय का नया स्रोत पैदा होगा. संक्षेप में कहा जाए तो कोलकाता की टोपोग्राफी, भौगोलिक स्थिति, जलवायु और सामुदायिक आजीविका पर ध्यान केंद्रित करते हुए EKWMAP ईस्ट कोलकाता वेटलैंड प्रबंधन के लिए एक व्यापक रोडमैप पेश करता है और इसमें सरकारी एजेंजियों के साथ-साथ निजी संस्थाओं को भी शामिल किया गया है. ये इस बात का सबूत है कि स्थानीय विशेषताओं को राष्ट्रीय आर्द्रभूमि प्रबंधन और संरक्षण के लक्ष्यों के साथ किस तरह एकीकृत किया जा सकता है.

EKWMAP के इस रोडमैप को देश के दूसरे शहरी आर्द्रभूमि प्रबंधन में भी लागू किया जा सकता है. हालांकि देश की कुछ अन्य आर्द्रभूमियों के प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे कि लोकटक(मणिपुर), कोल्लेरू (आंध्रप्रदेश), चिल्का(ओडिशा), वेंबानाद-कोल (केरल), कांवर झील (बिहार), रुद्रसागर (त्रिपुरा), हीराकुंड जलाशय(ओडिशा ), और चंद्रभागा (गुजरात). लेकिन ये आर्द्रभूमि गैर-शहरी क्षेत्रों में हैं. ये इस बात का संकेत है कि भारत में शहरी वेटलैंड पर अभी भी सरकार का उतना ध्यान नहीं है. हालांकि मुंबई की जयवायु कार्य योजना[43] आर्द्रभूमि के महत्व को स्वीकार करती है लेकिन इसमें आर्द्रभूमि प्रबंधन और संरक्षण के लिए रोडमैप का अभाव है.

आगे का रास्ता क्या?

आने वाले कुछ वर्षों में भारत में शहरीकरण में वृद्धि होगा. गांवों से शहरों की तरफ तेज़ी से पलायन होगा.[44] इसलिए ये ज़रूरी है कि भारत की शहरी योजना और विस्तार स्थायी विकास के सिद्धांतों और पारिस्थितिक व्यावहारिक पर आधारित हो. योजनाएं सभी हितधारकों के लिए प्रासंगिक हों. शहरी नीतियां बनाते समय उसमें व्यावहारिक जलवायु कार्य योजना को शामिल किया जाना चाहिए. इसके अलावा नई उभरती हुई अवधारणों जैसे कि ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर (जल निकायों जैसे प्राकृतिक संसधानों को संरक्षित और हरित क्षेत्र को बनाए रखते हुए शहरी विकास के सिद्धांत) [45]और स्पॉन्ज सिटी (तूफान से उत्पन्न पानी को सोखने के लिए आर्द्रभूमि समेत दूसरे जल निकायों की उपस्थिति की मांग करता है. निम्नलिखित सिफ़ारिशें देशभर में मज़बूत आर्द्रभूमि प्रबंधन का ढांचा स्थापित करने में मदद करेंगी

विस्तृत शहरी नियोजन

नगर निकायों को आर्द्रभूमि और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर या उसके आसपास अवैध निर्माण रोकने का अधिकार होना चाहिए. शहरों को जलवायु कार्य योजना बनाकर उसमें आर्द्रभूमि की भूमिका भी स्पष्ट करनी चाहिए और फिर उसे लागू करना चाहिए. इन योजनाओं को समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि आर्द्रभूमि जैसे पारिस्थितिक इकाइयों का सही रख-रखाव और संरक्षण हो रहा है. वेटलैंड से जुड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को शहरी प्रशासन में शामिल किया जाना चाहिए. इसके लिए चुने गए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को ज्यादा अधिकार देने होंगे. जिला और राज्य स्तर पर मौज़ूदा वेटलैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी को और मज़बूत बनाया जाना चाहिए, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि आर्द्रभूमि को लेकर राष्ट्रीय स्तर से जो आदेश आएं, उन्हें ज़मीनी स्तर पर लागू किया जा सके. इस उद्देश्य को पाने के लिए प्रशासनिक और शोध संस्थाएं (जैसे कि एमसीजीएम सेंटर फॉर म्यून्सिपल कैपिसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़)महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं. नगर निकायों को मिली शक्तियों का भी पुनर्गठन करना पड़ सकता है, जिससे कि उन्हें आर्द्रभूमि के प्रबंधन के लिए ज़्यादा वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्ता मिल सके.

आर्द्रभूमि के शासकीय तंत्र को मज़बूत करने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक और न्यायिक सुधारों की ज़रूरत भी हो सकती है. देशभर में कई विभाग और एजेंसियां आर्द्रभूमि और जल निकायों की देखरेख करती हैं लेकिन इनमें से कई के पास पर्यावरण और जल प्रशासन की विशेषज्ञता नहीं होती. इससे कुप्रंबधन, गलत नीति निर्धारण और आर्द्रभूमि में अतिक्रमण की जैसी समस्याएं पैदा होती हैं. भारत को आर्द्रभूमि के सक्रिय प्रबंधन के लिए एक नोडल वेटलैंड गवर्निंग एजेंसी स्थापित करनी चाहिए. अभी आर्द्रभूमि कई सरकारी एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में आती है.

आर्द्रभूमि संरक्षण के विस्तृत उपाय

चूंकि भारत सरकार ने जल निकायों की जनगणना कर ली है, इसलिए उसके पास देशभर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्द्रभूमि को लेकर स्पष्ट जानकारी है. अब ज़रूरत इस बात की है कि शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्र के संभावित विस्तार का अनुमान लगाते हुए सरकार आर्द्रभूमि के लिए स्पष्ट कानून बनाए और उन्हें लागू करवाए. अभी आर्द्रभूमि का मनमाना सीमांकन होने की वज़ह से निर्माण गतिविधियों में शामिल लोग इस कमी का फायदा उठाते हैं.

भविष्य में होने वाली जनगणना में सभी कस्बों और गांवों को भी शामिल किया जाना चाहिए (भारत की जनगणना के मुताबिक). इससे उन आर्द्रभूमि की भी पहचान हो जाएगी, जो पिछली गणना में छूट गईं थीं. जनगणना को राज्य और स्थानीय एजेंसियों द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों का गहन अध्ययन करना चाहिए और सत्यापन के बाद भी इसमें शामिल करना चाहिए. ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रिपोर्ट में आर्द्रभूमि की स्पष्ट परिभाषा शामिल हो. जनगणना रिपोर्ट में उन आर्द्रभूमि की जानकारी भी होनी चाहिए, जहां अतिक्रमण हो चुका है. इसका फायदा ये होगा कि सरकारी एजेंसियां इस ज़मीन को दोबारा हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगी.[46] चूंकि इस जनगणना को जलशक्ति मंत्रालय करवाता है, इसलिए उसे ऐसे सभी सर्वेक्षणों के लिए स्थानीय सरकारी एजेंसियों का सहयोग करना चाहिए. इससे सभी के आंकड़े एक समान होंगे. इस जनगणना का मिलान नेशनल वेटलैंड इंफोर्मेशन सिस्टम (NWIS)से किया जा सकता है, जो पूरे देश के लिए एक स्थानिक डेटाबेस है.[47] आर्द्रभूमि की जनगणना और वेटलैंड पोर्टल ऑफ इंडिया (पर्यावरण मंत्रालय का एक उपक्रम जो भारत में आर्द्रभूमि की जानकारी का संकलन करता है)में अपलोड किए डेटा में एकरूपता होगी तो जनगणना के आंकड़ों की सटीकता और विश्वसनीयत दोनों ही बढ़ जाएगी.[48]

सामाजिक सहभागिता

आर्द्रभूमि प्रबंधन में स्थानीय लोगों और छात्रों को भी शामिल किया जाना चाहिए. इसके लिए जागरूकता और सहभागिता के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए. इससे उनके अंदर आर्द्रभूमि के बचाव और संरक्षण के लिए जिम्मेदारी की भावना पैदा होगी. पर्यावरण मंत्रालय ने इसके लिए 'वेटलैंड मित्र' योजना चलाई है. इस स्वयंसेवी कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करना है.[49] शहरों में वेटलैंड को अगर मछली पालन के अनुकूल बनाया जाएगा तो इससे कोली (मुंबई में)और नामसुद्रास (कोलकाता और गुवाहटी)जैसे मछुआरा समुदायों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे. इसके अलावा आर्द्रभूमि प्रबंधन तंत्र को मज़बूत करने के लिए शहरी नगर निकायों को मज़बूत किया जाना चाहिए. इससे नागरिकों की इन निकायों के साथ सहभागिता बढ़ेगी और वो वेटलैंड में संभावित अतिक्रमण पर नज़र रखने में मदद करेंगे. अगर आर्द्रभूमि के आसपास साइकिलिंग और पर्यटन केंद्रित व्यस्थाओं को विकसित किया जाए, जैसा कि पूर्वी कोलकाता वेटलैंड में चल रहा है, तो इससे भी इसे लेकर नागरिकों का ज्ञान और रुचि बढ़ेगी.[50]

निष्कर्ष

एक वैश्विक शक्ति के रूप में, साथ ही अपनी जनसंख्या के दवाब को देखते हुए भारत के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने शहरी शासन की प्रक्रिया में वेटलैंड जैसे महत्वपूर्ण शहरी प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण सुनिश्चित करे. जुलाई 2023 में जी-20 के पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक (भारत की अध्यक्षता के दौरान)के बाद जो परिणाम दस्तावेज़ जारी किया गया था, उसमें आर्द्रभूमि की बहाली के ज़रिए जल क्षरण को रोकने और इस प्रक्रिया को उलटने पर ज़ोर दिया गया. इस बात को भी स्वीकार किया गया कि वेटलैंड और दूसरे जल निकाय प्राकृतिक रूप से कार्बन को घटाने का काम करते हैं, इसलिए ये आर्द्रभूमियां जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में भी मददगार हैं.[51] इसे लेकर भारत ने जो वायदे किए हैं, उन्हें पूरा करना चाहिए. अगर भारत को ये उद्देश्य हासिल करना है तो भारत का मुख्य काम अपने शहरों में विकास के लक्ष्यों और वेटलैंड के संरक्षण के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन बनाना होना चाहिए. सरकारी एजेंसियों को आर्द्रभूमि पर अतिक्रमण को रोकते हुए इसके प्रबंधन की योजना को लागू करना चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर भारत से शहरी वेटलैंड प्रबंधन का कोई स्थायी और सफल मॉडल सामने आता है तो ये दुनियाभर में घनी आबादी, खासकर ग्लोबल साउथ में, वाले शहरों के लिए एक सबक होगा.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV

PREV