6 से 20 नवंबर तक मिस्र में संयुक्त राष्ट्र (UN) के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, COP27 का आयोजन किया गया था. इस सम्मेलन ने दुनिया को उस पर मंडराते संकटों की याद दिलाई और यह भी याद दिलवाया कि इन संकटों पर कितना काम किया गया है और कितना अधिक काम किए जाने की आवश्यकता है.

जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) ने अपनी छठी आकलन रिपोर्ट में संकेत दिया था कि 2019 के स्तरों की तुलना में 2030 तक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में 43 प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए. पेरिस में सीओपी21 में जो सहमति हुई थी उसके अनुसार इस शताब्दी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 2oC से नीचे और अधिमानतः पूर्व – औद्योगिक स्तर से 1.5oCतक सीमित करने के लिए ऐसा करना महत्वपूर्ण होगा. इस रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि दुनिया यदि पहले नहीं तो संभवतः 2040 तक इस सीमा तक पहुंच जाएगी और सबसे खराब स्थिति में दुनिया इस सदी के अंत तक 4.4oC गर्म हो जाएगी.

इस रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि दुनिया यदि पहले नहीं तो संभवतः 2040 तक इस सीमा तक पहुंच जाएगी और सबसे खराब स्थिति में दुनिया इस सदी के अंत तक 4.4oC गर्म हो जाएगी.

COP27 से पहले द इकॉनॉमिस्ट ने चेताया था कि, ‘‘दुनिया ने जो टेटोमिक 1.5oC क्लायमेट के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकेगी.’’ इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो 40 कार्रवाईयां की जानी थी, उसमें से कोई भी पटरी पर नहीं चल रही है. 7 मामलों में सही दिशा में काम हो रहा है, लेकिन इसकी गति बेहद धीमी है. पांच की दिशा ही गलत है, जबकि शेष आठ के बारे में पर्याप्त जानकारी तक उपलब्ध नहीं है. ऐसे में इस बात की 48 प्रतिशत ही संभावना है कि हम पांच या उससे कम वर्षो में 1.5oC के लक्ष्य को हासिल कर सकें.

ग्लोबल वार्मिग का विज्ञान साफ और विश्वसनीय है. कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), मीथेन (CH4), नाइट्रस ऑक्साइड (N2O) और ओजोन (O3) जैसी ग्रीनहाउस गैसें मिलकर पृथ्वी के वायुमंडल का 0.04 प्रतिशत से भी कम हिस्सा बनाती हैं, लेकिन यह गैसें ग्रह की गर्मी को रोककर जलवायु को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं. यह ‘‘ग्रीनहाउस प्रभाव’’ महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना पृथ्वी की सतह का तापमान माइनस 18oC से नीचे होगा और इस वजह से तरल पानी ही उपलब्ध नहीं रहेगा. मानवजनित गतिविधियों की वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में लगातार जीएचजी बढ़ता जा रहा है. उदाहरण के तौर पर कोयले समेत अन्य जीवाश्म ईंधन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड; क्षयकारी जैविक सामग्री से मीथेन (मवेशियों द्वारा भोजन के पाचन सहित); कृषि, जीवाश्म ईंधन और ठोस अपशिष्ट से नाइट्रो ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन (पेट्रोलियम उत्पाद, रेफ्रिजरेटर, कूलंट्स अर्थात शीतलक) से ओजोन आदि बढ़ रहे हैं. इस वजह से अधिक गर्मी संचित होती है अथवा फंसती है, जिसके परिणामस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग होती है.जीएचजी उत्सर्जन का सबसे बड़ा अंश CO2 (74.4 प्रतिशत) और इसके साथ CH4 (17.3 प्रतिशत), N2O (6.2 प्रतिशत) और अन्य उत्सर्जन (2.1 प्रतिशत) इसमें शामिल हैं.

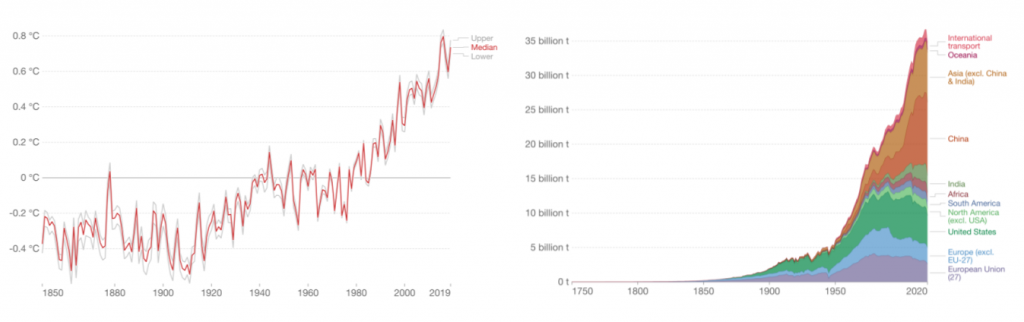

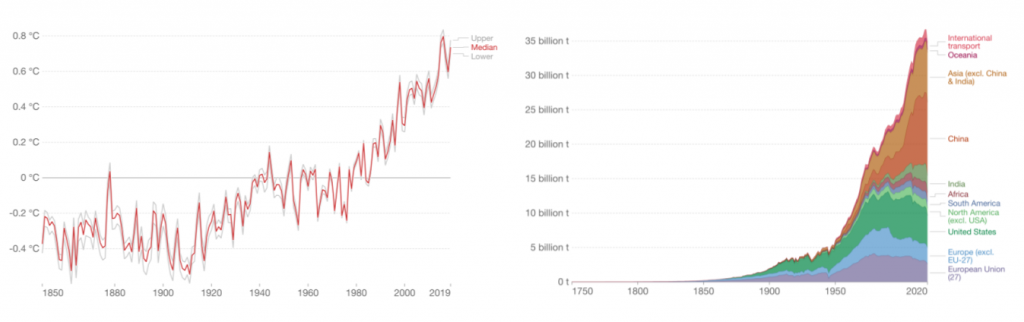

वायुमंडलीय CO2 के दैनिक रिकॉर्ड को कीलिंग कर्व कहा जाता है. इसका अध्ययन करने से साफ हो जाता है कि 1958 में CO2 कॉन्सन्ट्रेशन अर्थात सघनता का वैश्विक औसत 313 पार्ट्स पर मिलियन (पीपीएम) था, जो अब बढ़ाकर 416 पीपीएम हो गया है. आरंभ में भूमि और जहाजों पर मौसम केंद्रों से तापमान मापन और बाद में उपग्रहों और भूगर्भीय रिकॉर्ड देखने पर पता चलता है कि यह रिकार्ड एक गर्म ग्रह की कहानी बयां कर रहा है. 1880 के बाद से ही औसत वैश्विक तापमान में 1.2 की वृद्धि देखी गई है. इसमें से अधिकांश वृद्धि 20वीं सदी के अंत में हुई है. महासागरों की तुलना में भूमि क्षेत्र ज्यादा गर्म हो गए हैं. केवल 1960 के दशक के बाद से ही आर्कटिक में औसत तापमान 2.2oCसे अधिक बढ़ गया है. पिछली सहस्राब्दी में किसी अन्य समय की तुलना में आज पृथ्वी अधिक गर्म है. यह बढ़ते औसत तापमान में दिखाई होता है और यह बढ़ते वैश्विक CO2 उत्सर्जन (फिगर1) से कोरिलेट करता है अर्थात संबंधित भी है.

फिगर 1. (बाएं) 1850 से 2019 तक वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि. इसके लिए 1850 से 1900 की अवधि का उपयोग पूर्व-औद्योगिक आधार रेखा के रूप में किया गया है. अब 0.8oCकी वृद्धि, पूर्व-औद्योगिक स्तरों से लगभग 1.2oCके बराबर है. (दाएं) दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के साथ वार्षिक वैश्विक CO2 उत्सर्जन.

फिगर 1. (बाएं) 1850 से 2019 तक वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि. इसके लिए 1850 से 1900 की अवधि का उपयोग पूर्व-औद्योगिक आधार रेखा के रूप में किया गया है. अब 0.8oCकी वृद्धि, पूर्व-औद्योगिक स्तरों से लगभग 1.2oCके बराबर है. (दाएं) दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के साथ वार्षिक वैश्विक CO2 उत्सर्जन.

ग्लोबल वार्मिंग का मतलब केवल उच्च तापमान ही नहीं होता. बल्कि अब इसमें पृथ्वी पर जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अनियमित मौसम पैटर्न, सूखा, बाढ़ और समुद्र का बढ़ता स्तर भी शामिल हो गए है.

जुलाई 2020 से क्लाइमेट ट्रेस (टीआरएसीई) पहल ने देशों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के दो दर्जन क्षेत्रों में जीएचजी प्रदूषण के विशिष्ट स्त्रोतों को मैप और ट्रैक किया है. इस पहल के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एल्गोरिदम का उपयोग करके 300 से अधिक उपग्रहों और 11,000 सेंसर से डेटा को संयोजित कर सभी सबसे बड़े बिंदु स्रोतों की पहचान कर उन्हें समय के साथ ट्रैक करते हुए डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाया गया है. सीओपी 27 के दौरान क्लाइमेट ट्रेस ने जीएचजी उत्सजर्न के 70,000 सबसे बड़े स्त्रोतों से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी वैश्विक जानकारी की सूची जारी की गई. इसमें से पता चला कि तेल और गैस उत्पादक क्षेत्रों और उससे जुड़ी सुविधाओं से सबसे ज्यादा उत्सजर्न होता है. इतना ही नहीं इनसे होने वाले उत्सजर्न से जुड़ी जानकारी को तीन गुणा तक कम करके आंका जाता है. अगले 20 वर्षों में, विश्व स्तर पर 80.7 बिलियन टन CO2 समतुल्य उत्सर्जन होगा. इसमें से जीवाश्म ईंधन संचालन से (24.21 प्रतिशत), बिजली (18.49 प्रतिशत), कृषि (17.01 प्रतिशत) और विनिर्माण (12.55 प्रतिशत) सबसे बड़े क्षेत्रीय उत्सर्जक होंगे. इसी अवधि में भारत 5.62 बिलियन टन CO2 समतुल्य का उत्सर्जन कर सकता है, जिनमें से कृषि (31.09 प्रतिशत), बिजली (22.28 प्रतिशत), विनिर्माण (13.86 प्रतिशत) और अपशिष्ट (11.49 प्रतिशत) सबसे बड़े क्षेत्रीय उत्सर्जक होंगे. भारत के लिए जीवाश्म ईंधन संचालन (8.32 प्रतिशत), परिवहन (5.45 प्रतिशत) और भवन (5.37 प्रतिशत) अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय उत्सर्जक होने की संभावना है.

ग्लोबल वार्मिंग का मतलब केवल उच्च तापमान ही नहीं होता. बल्कि अब इसमें पृथ्वी पर जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अनियमित मौसम पैटर्न, सूखा, बाढ़ और समुद्र का बढ़ता स्तर भी शामिल हो गए है. 2022 में, एक्सट्रीम वेदर अर्थात चरम मौसम से जुड़ी घटनाओं से दुनिया ने व्यापक विनाश देखा. इन घटनाओं में सैकड़ों हजारों लोगों की जान गई, जबकि दुनिया भर में लाखों लोगों को विस्थापित भी होना पड़ा. इस दौरान हीटवेव अर्थात गर्म हवाओं (लू) का केंद्र दक्षिण एशिया था. एक ओर जहां पाकिस्तान में अनियमित बारिश के कारण भीषण बाढ़ देखी गई, वहीं पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश और चीन को 60 से अधिक वर्षों के सबसे खराब सूखे का सामना करना पड़ा है. इसी वर्ष यूरोप ने मई के अपने अब तक के सबसे गर्म महीने का अनुभव किया, तो वहां लगभग आधे महाद्वीप ने 500 से अधिक वर्षों में सबसे खराब सूखे का मुकाबला किया. आर्कटिक में सामान्य से अधिक तापमान होने के कारण रिकॉर्ड बर्फ पिघलने की घटनाओं को दुनिया ने देखा. नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के अनुसार, भारत में इस साल के पहले नौ महीनों के दौरान कहीं न कहीं 242 दिनों तक एक्सट्रीम वेदर अर्थात चरम मौसम देखा गया है. असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे पांच राज्यों ने इसी अवधि के दौरान 100 से अधिक दिनों के चरम मौसम की घटनाओं को दर्ज किया है. एक अनुमान के अनुसार इस वजह से भारत में 2,700 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 1.9 मिलियन हेक्टेयर (या~ 1 प्रतिशत)फसलों को क्षति पहुंची थी.

जलवायु परिवर्तन ऐसे वक्त में खाद्य उत्पादन को प्रभावित कर रहा है, जब दुनिया की बढ़ती जनसंख्या को और अधिक भोजन और पानी की जरूरत है.

जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट के अनुसार, खाद्य सुरक्षा में कमी और नई बीमारियों के उभरने के कारण बड़े पैमाने पर प्रवासन, जलवायु शरणार्थी, राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े खतरों के बढ़ने की संभावना है. जीएचजी उत्सर्जन, सीमा पार फ्लैशप्वाइंट अर्थात संघर्ष और अस्थिरता के साथ आंतरिक संघर्षों को कम करने के तरीकों पर ऐसे विकासशील देश जिन पर जलवायु परिवर्तन का तो बड़ा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने इससे निपटने की दिशा में बेहद कम काम किया है, उनके बीच में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ेगा. जलवायु संकट से निपटने को लेकर तैयारी और उसका प्रतिकार करने को लेकर ‘अत्यधिक संवेदनशील’ 11 देशों की सूची में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को रखा गया था.

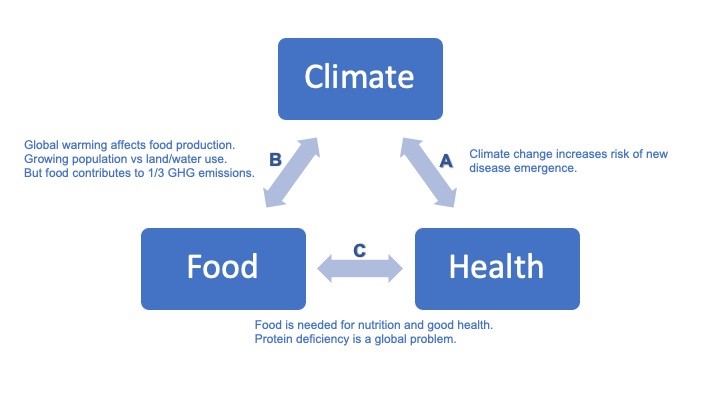

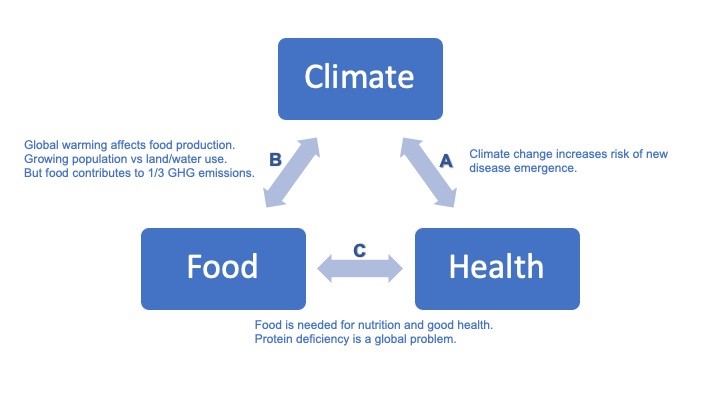

फिगर 2. जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और खाद्य प्रणालियों की तिकड़ी. (ए) लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले उच्च तापमान, बाढ़ और संक्रामक रोगों का प्रसार सीधे प्रभावित करता है. (बी) जलवायु परिवर्तन ऐसे वक्त में खाद्य उत्पादन को प्रभावित कर रहा है, जब दुनिया की बढ़ती जनसंख्या को और अधिक भोजन और पानी की जरूरत है. लेकिन इस वजह से ही होने वाले खाद्य उत्पादन, उसके प्रसंस्करण और खपत की वजह से होने वाला जीएचजी उत्सर्जन का योगदान, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने वाला साबित हो रहा है. (सी) पोषण और अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ क्रॉनिक अर्थात पुरानी ‘‘जीवन शैली’’ बीमारियों को जन्म देते हैं. इनकी वजह से व्यापक प्रोटीन की कमी होती है और इसके लिए जलवायु-अनुकूल विकल्प जरूरी होते है.

फिगर 2. जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और खाद्य प्रणालियों की तिकड़ी. (ए) लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले उच्च तापमान, बाढ़ और संक्रामक रोगों का प्रसार सीधे प्रभावित करता है. (बी) जलवायु परिवर्तन ऐसे वक्त में खाद्य उत्पादन को प्रभावित कर रहा है, जब दुनिया की बढ़ती जनसंख्या को और अधिक भोजन और पानी की जरूरत है. लेकिन इस वजह से ही होने वाले खाद्य उत्पादन, उसके प्रसंस्करण और खपत की वजह से होने वाला जीएचजी उत्सर्जन का योगदान, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने वाला साबित हो रहा है. (सी) पोषण और अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ क्रॉनिक अर्थात पुरानी ‘‘जीवन शैली’’ बीमारियों को जन्म देते हैं. इनकी वजह से व्यापक प्रोटीन की कमी होती है और इसके लिए जलवायु-अनुकूल विकल्प जरूरी होते है.

जलवायु परिवर्तन से मानव और पशुओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ खाद्य प्रणालियां भी प्रभावित होती है. हालांकि, इसके प्रभाव यूनीडायरेक्शनल अर्थात एकदिशा वाले नहीं हैं (फिगर 2). इसका प्रत्येक पहलू महत्वपूर्ण चुनौती है, लेकिन उनकी इंटरडिपेंडेंसी अर्थात परस्पर निर्भरता को लेकर नीतियों को बगैर अलोकप्रिय लेन-देन का खतरा उठाए, विकसित करना संभव नहीं होता. ऐसे में भारत का भूगोल, उसकी उच्च जनसंख्या का घनत्व, खाद्यान्न की पर्याप्तता के लिए उसकी मौसम पर निर्भरता और खराब स्वास्थ्य देखभाल का बुनियादी ढांचा उसे उच्च जोखिम में डाल देता है.

श्रृंखला का भाग II भी पढ़ें, जो जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के बीच की कड़ी की पड़ताल करने वाला है.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV

PREV