Image Source: Getty

27 जनवरी 2025 को, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयरन डोम की तरह की मिसाइल रक्षा प्रणाली बनाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए. इसका मक़सद अमेरिका को "बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक, क्रूज़ मिसाइलों और अन्य उन्नत हवाई हमलों के ख़तरों" से बचाना है. ट्रंप ने पेंटागन से 30 दिनों के भीतर कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा पेश करने को कहा है.

ट्रंप के फैसले पर तेज़ी से काम करते हुए अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी (एमडीए) ने 18 फरवरी को "उद्योग दिवस" का आयोजन किया. इसका एक उद्देश्य बाज़ार की जानकारी जुटाना और इस मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम की तक़नीकी तैयारी का आकलन करना भी था.

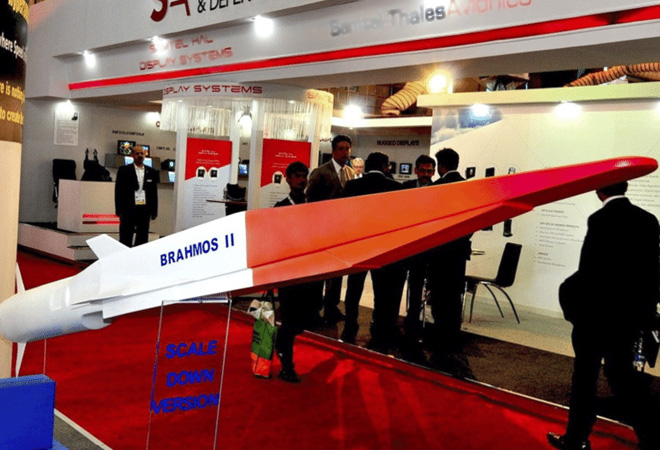

हालांकि इस सुरक्षा प्रणाली को 'आयरन डोम' कहना ठीक नहीं होगा. आयरन डोम कहने से इज़रायली-अमेरिकी एंटी मिसाइल सिस्टम की ख़्याल आता है, जबकि इसे सिर्फ कम दूरी, कम-उड़ान वाली मिसाइलों और प्रोजेक्टाइल के हमले से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया था और इसका क्षेत्र भी छोटा है. ट्रंप ने जिस आयरन डोम का बनाने का आदेश दिया है, वास्तव में ये वही 'स्टार वार्स' कवच है, जिसे बनाने का ख़्वाब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1980 के दशक में देखा था. स्टार वार्स परियोजना के तहत अमेरिका और उसके सहयोगियों पर सात गुना तेज़ी से आने वाली स्ट्रैटेजिक बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने और नष्ट करने वाला डिफेंस सिस्टम बनाया जाना था. ट्रंप के फैसले पर तेज़ी से काम करते हुए अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी (एमडीए) ने 18 फरवरी को "उद्योग दिवस" का आयोजन किया. इसका एक उद्देश्य बाज़ार की जानकारी जुटाना और इस मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम की तक़नीकी तैयारी का आकलन करना भी था. एमडीए को उम्मीद है कि 28 फरवरी तक अमेरिका की रक्षा कंपनियां अपनी इस कार्यक्रम से जुड़ी अपनी क्षमताओं, तक़नीकी परिपक्वता और इसे बनाने में आने वाले लागत का अनुमान लगाकर ज़रूरी दस्तावेज़ जमा कर देंगी. एमडीए इन कंपनियों से दो-दो साल की अवधियों में किए जा सकने वाले कामों की विस्तृत जानकारी चाहता है. ये समय होगा 31 दिसंबर 2026 से 31 दिसंबर 2030 तक, और फिर इसके बाद की अवधि भी.

अमेरिका को आयरन डोम की आवश्यकता क्यों?

अस्सी के दशक में स्टार वार्स कार्यक्रम को लेकर प्रचार तो खूब हुआ लेकिन नतीजा उसके मुताबिक नहीं मिला. यही वजह है अब ट्रंप ने 'अगली पीढ़ी' की मिसाइल रक्षा प्रणाली बनाने का आह्वान किया है. ट्रंप चाहते हैं कि ये सिस्टम "अमेरिका पर विदेशी हवाई हमलों" को रोकने और फिर अमेरिका के पलटवार करने की क्षमता की गारंटी दें. ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा सचिव को मार्च के अंत तक परियोजना की आर्किटेक्चर प्लान, आवश्यकताओं और कार्यान्वयन की रणनीतियों के बारे में स्पष्ट रूप से बताने को कहा है.

हालांकि ऐसी क्षमता वाली रक्षा प्रणाली की लागत अरबों डॉलर होने की उम्मीद है, लेकिन साथ ही इसे भारी तक़नीकी चुनौतियों से भी निपटना होगा. अपने बूस्ट फेज़ में, इस सिस्टम को लॉन्च से पहले मिसाइलों से निपटने की क्षमता की ज़रूरत होगी. एक बार फिर अंतरिक्ष में, और फिर अंत में जब वे अपने लक्ष्य पर उतरेंगे. इसके लिए अंतरिक्ष-आधारित सेंसर और लेज़र से लैस इंटरसेप्टर की आवश्यकता होगी. इतना ही नहीं इस प्रणाली के कुशल संचालन के लिए कम ऊंचाई वाले इंटरसेप्टर के एक समर्पित नेटवर्क की भी ज़रूरत होगी. अगर अभी की बात करें तो सैकड़ों किलोमीटर तक तैनात करने के लिए पर्याप्त कुशल लेज़र तक़नीक फिलहाल मौजूद ही नहीं है.

नई योजना का एक प्रमुख तत्व उन क्षमताओं के विकास में तेज़ी लाना है जो पिछले कई साल से चल रही हैं. इनमें हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक ट्रैकिंग स्पेस सेंसर (एचबीटीएसएस) लेयर्स शामिल हैं.

नई योजना का एक प्रमुख तत्व उन क्षमताओं के विकास में तेज़ी लाना है जो पिछले कई साल से चल रही हैं. इनमें हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक ट्रैकिंग स्पेस सेंसर (एचबीटीएसएस) लेयर्स शामिल हैं. इन्हें प्रोलिफ़रेटेड वॉरफाइटर स्पेस आर्किटेक्चर के साथ एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. ये सब मिलकर मिलिट्री सेटेलाइट्स का एक नेटवर्क बनाते हैं, जिसमें "लॉन्च से पहले स्लेवोज (एक साथ दागे गए कई हथियारों) को हराने की क्षमता होती है. इतना ही नहीं इसमें नॉन काइनेटिक मिसाइल डिफेंस क्षमताओं के अलावा टर्मिनल फेज़ में मिसाइल का इंटरसेप्ट करने की क्षमता होती है”.

हालांकि अमेरिका ने स्टार वार्स परियोजना में कई तकनीकी प्रगति हासिल की, लेकिन वो पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की परिकल्पना को पूरा करने के करीब पहुंचने में नाकाम रहा. 2002 में अमेरिका एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल संधि से हट गया है. इसके बाद उसने उत्तर कोरियाई की तरफ से पैदा न हो सकने वाले संभावित ख़तरों और दुर्घटनावश दाग दी गई मिसाइलों से निपटने की पर्याप्त सशस्त्र सीमित क्षमता का विकास किया है.

अमेरिकी का मौजूदा एंटी मिसाइल सिस्टम कैसा है?

फिलहाल अमेरिकी में जमीन-आधारित मिड-कोर्स मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम में अलास्का और कैलिफोर्निया में स्थित इंटरसेप्टर शामिल हैं. ये उत्तर कोरिया से सीमित संख्या में लॉन्च की गई मिसाइलों से निपटने में सक्षम हैं. इन्हें कम ज़ोखिम वाले ख़तरों से निपटने के लिए टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD) प्रणाली द्वारा अपग्रेड किया गया है. अब जब तक एमडीए मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करता है, तब तक अमेरिकी अंतरिक्ष कमान को स्पेस फोर्स के परिचालन और मिलिट्री की स्पेस पावर के एकीकरण की जिम्मेदारी दी गई है. आयरन डोम परियोजना में आगे बढ़ने के लिए इन दोनों संगठनों के पुनर्गठन या विलय की ज़रूरत होगी.

अमेरिका ने अपनी कुछ एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल तक़नीक का प्रदर्शन यूक्रेन में किया. यूक्रेन-रूस युद्ध में अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम्स और जर्मनी की आइरिस-टी ने रशिया की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराया. लेकिन ये पारंपरिक शस्त्र हैं, और उनमें से कुछ में कमियां आ गई हैं, जिससे भारी विनाश हुआ है. परमाणु-हथियार से लैस मिसाइलों के ख़िलाफ़ डिज़ाइन की जा रही प्रणाली में ऐसी किसी कमज़ोरी के लिए गुंजाइश नहीं होगी.

एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल तक़नीक के एक प्रमुख विशेषज्ञ, थियोडोर ए. पोस्टोल का कहना है कि अमेरिकी के पास अभी जो एंटी-मिसाइल प्रणाली है, वो युद्ध की स्थिति में रियल टाइम में रूसी हमलों को रोकने में शायद उतनी सफल नहीं होगी. जहां तक रूस का सवाल है, उसके पास एक सीमित अंतरिक्ष-आधारित तारामंडल है. इसे मास्को की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है. एक सिस्टम के हिस्से के तौर में ये दस साइटों पर स्थित ज़मीन-आधारित रडार प्रणाली पर निर्भर है. रूस ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर उसके ख़िलाफ़ कोई भी देश बड़े पैमाने पर परमाणु हमला करेगा तो फिर वो भी पलटवार करने के अपने ऑटोमेटिक सिस्टम को सक्रिय कर देगा. रूस के इस सिस्टम में पोसीडॉन भी शामिल है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा परमाणु हथियार वाला रोबोट माना जाता है. थियोडोर पोस्टल ने पिछले जून में अमेरिका के रक्षा कवच पर टिप्पणी की थी तो उसमें वर्तमान में उसके पास मौजूद सीमित मिसाइल ढाल का भी ज़िक्र था. ट्रंप की इस योजना के समर्थक सेवानिवृत्त एडमिरल जेम्स स्टावरिडिस का मानना है कि हवाई हमलों से बचने की ये सीमित क्षमता ही "आयरन डोम" परियोजना को आगे बढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण वजह है. हालांकि इस परियोजना की वास्तविक लागत इसकी अनुमानित लागत से कहीं ज़्यादा हो सकती है लेकिन स्टावरिडिस का मानना है कि इस लागत को मापने का आधार ये होना चाहिए कि इस सिस्टम के ना होने से "अमेरिकी जीवन और खजाने को कितना संभावित नुकसान" हो सकता है. इसी तुलना के बाद ये फैसला किया जाए कि अमेरिका को एक प्रभावी मिसाइल रोधी ढाल की कितनी ज़रूरत है. उनका मानना है कि इस सिस्टम के लिए तीन घटकों की आवश्यकता होगी. अंतरिक्ष-आधारित सेंसर और इंटरसेप्टर, अंतरिक्ष या जमीन पर स्थित इंटरसेप्टर के साथ अंतरिक्ष और ग्राउंड सेंसर को जोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बात, मिसाइलों और हथियारों को रोकने के लिए लेज़र का विकास.

रूस के इस सिस्टम में पोसीडॉन भी शामिल है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा परमाणु हथियार वाला रोबोट माना जाता है. थियोडोर पोस्टल ने पिछले जून में अमेरिका के रक्षा कवच पर टिप्पणी की थी तो उसमें वर्तमान में उसके पास मौजूद सीमित मिसाइल ढाल का भी ज़िक्र था.

परमाणु हथियार से सम्पन्न देशों के बीच स्थिरता कभी आती है, जब उन्हें ये पता होता है कि परमाणु युद्ध होने की स्थिति में दोनों पक्षों का विनाश तय (एमएडी) है. जो देश अपने प्रतिद्वंद्वी की क्षमताओं को नाकाम कर सकता है, वो प्रतिरोध के इस समीकरण को अस्थिर कर सकता है. हो सकता है अमेरिकी इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के नज़रिए से देख रहे हों लेकिन इससे वो अपने विरोधियों को निहत्था कर देंगे. ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि शायद दूसरे पक्ष का ये बात पसंद ना आए, वो इसे ख़तरे के रूप में देखेगा.

रूस और चीन की क्या है तैयारी?

अमेरिका के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी चीन और रूस भी शांत नहीं बैठे हैं. अमेरिका की संभावित आक्रामक नीतियों के लिए उन्हें जिन जवाबी उपायों की ज़रूरत है, वो आसान हैं. इसके लिए उन्हें बस मौजूदा मिसाइलों पर वॉरहेड बढ़ाने होंगे और इसके दम पर वो दुश्मन को भ्रमित कर सकते हैं. इसके अलावा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और क्रूज़-मिसाइलों की पैंतरेबाजी से भी जवाब दे सकते हैं. लेज़र बीम को विफल करने के लिए भविष्य में वो दर्पण वाली सतहों का उपयोग कर सकते हैं. इन्फ्रा-रेड डिटेक्टरों के ख़िलाफ़ आने वाले वॉरहेड के तापमान को छिपाने के लिए तरल नाइट्रोजन के साथ वॉरहेड आवरण का इस्तेमाल कर सकते हैं.

मॉस्को की सुरक्षा के लिए एंटी मिसाइल प्रणाली के विकास के साथ रूस ने मिसाइलों के खिलाफ सीमित सुरक्षा प्रदान करने वाला एस-400 सिस्टम भी विकसित किया है. भारत भी इसे शामिल करने की प्रक्रिया में . रूस के S-500 सिस्टम में सभी प्रकार के हाइपरसोनिक हथियारों से रक्षा प्रदान करने का दावा किया गया है.

चीन भी फिलहाल बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमताओं से लैस है. चीन के पास पहले से ही HQ-9, HQ-19, HQ-26 और HQ-29 जैसी प्रणालियां मौजूद हैं. हालांकि, रूस और अमेरिका की तुलना में वो सीमित हैं. अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के पास 2 फेज़ का कार्यक्रम है. ये 2,000 से 5,000 किमी की सीमा के भीतर मिसाइलों से संबंधित है. इस सिस्टम का पहला चरण दिल्ली की सुरक्षा के लिए पहले ही तैनात किया जा चुका है, जबकि दूसरे फेज़ पर अभी भी काम चल रहा है.

प्रभावी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम वाला एक अन्य देश इज़राइल है. इज़रायल के पास मूल आयरन डोम सिस्टम के साथ-साथ 'एरो एंड डेविड स्लिंग' भी है. ये मध्यम से लंबी दूरी की मिसाइलों को रोक सकता है. हिज़्बुल्लाह और ईरान के साथ हालिया संघर्षों के दौरान इन प्रणालियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया. हालांकि यहां पर इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारत, अमेरिका, रूस या चीन की तुलना में इज़रायल की भौगोलिक क्षेत्र काफ़ी छोटा है.

हथियारों की होड़ का वैश्विक प्रभाव क्या होगा?

अगर मौजूदा वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो सभी देशों को बाहरी अंतरिक्ष में परमाणु हथियार रखने से प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन बाहरी अंतरिक्ष संधि का प्रावधान अंतरिक्ष में पारंपरिक प्रणालियों के इस्तेमाल को नहीं रोकता है. अंतरिक्ष-आधारित लेज़र हथियारों को बिजली देने के लिए परमाणु रिएक्टरों के उपयोग को उचित ठहराने को लेकर भी नियम में अस्पष्टता है, लेकिन अगर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनके तेवरों को देखें तो कोई भी देश इस संधि से पीछे हटने का विकल्प चुन सकता है.

फिलहाल जो भी मिसाइल कवच प्रणालियां मौजूद हैं, उनमें से किसी की भी प्रभावशीलता 100 फीसदी नहीं है. इज़रायल के आयरन डोम ने 80 से 90 प्रतिशत के बीच की दक्षता दिखाई है लेकिन यहां पर ये याद रखना ज़रूरी है कि इसे बहुत छोटे क्षेत्र की सुरक्षा करनी होती है. छोटा क्षेत्र होने की वजह से ही ये सबसे प्रभावी प्रणाली के तौर पर सामने आई है.

फिर भी चाहे जो हो, लेकिन हकीक़त यही है कि तकनीकी तौर पर दुनिया के सबसे उन्नत देश हवाई हमलों से बचाने वाली एक अभेद्य ढाल बनाने की अपनी यात्रा फिर शुरू करने के लिए तैयार है.

फिर भी चाहे जो हो, लेकिन हकीक़त यही है कि तकनीकी तौर पर दुनिया के सबसे उन्नत देश हवाई हमलों से बचाने वाली एक अभेद्य ढाल बनाने की अपनी यात्रा फिर शुरू करने के लिए तैयार है. पिछली बार जब ऐसा करने की कोशिश की गई थी, उसकी तुलना में अब तक टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है. फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसका कोई व्यावहारिक समाधान निकलेगा. हालांकि, एंटी मिसाइल सिस्टम विकसित करने की ये कोशिश ही पूरी वैश्विक व्यवस्था को अस्थिर करने के लिए काफ़ी है.

मनोज जोशी ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन में डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV

PREV