-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

इस वक़्त जारी वैश्विक अव्यवस्था में परिवारों, कंपनियों और देशों को अपना सारा ध्यान जोखिम कम करने पर ही लगाना चाहिए. वो क्या क़दम उठा सकते हैं, ये इस लेख में सुझाए गए हैं.

Image Source: Getty

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 90 दिनों में अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जिस तरह की उथल-पुथल मचाई है, वैसा शायद ही कुछ और शख़्सियतों ने किया होगा. ‘अमेरिका फर्स्ट’ या फिर ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (MAGA) के नारे के साथ सत्ता में आए ट्रंप ने 20 अप्रैल को पूरे हुए अपने दूसरे कार्यकाल के पहले तीन महीनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार जैसा खलल पैदा किया है, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती. परिवारों, ग्राहकों और निवेशकों से लेकर कंपनियों और देशों तक अव्यवस्था की एक अंतहीन सुनामी आई हुई है, जिसने दुनिया को प्रगति और समृद्धि के बारे में सोचने से हटकर, जोखिम और अस्तित्व बचाने पर ध्यान देने को मजबूर कर दिया है.

ऐसा लगता है कि ट्रंप ने दुनिया को निशानेबाज़ी के अभ्यास का मैदान बना दिया है हर शख़्स, हर कंपनी और हर देश के ज़हन में यही सवाल है कि, ‘क्या अगला नंबर हमारा है?’ राजनीतिक बयानबाजियों और वाहवाही के शोर-शराबे से इतर, ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई योजना नहीं है, क्रियाकलापों में कोई निश्चितता नहीं है. इसका ये नतीजा हुआ है कि अमेरिका, विश्वास नाम के उस बेशक़ीमती विचार को गंवा रहा है, जो पिछले आठ दशकों से उसकी पहचान था. इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रंप अगर तमाम देशों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, तो ये विश्वास वापस आ जाएगा. नहीं. भरोसे का मतलब सिर्फ़ अच्छा. ईमानदार, नेकनीयत, दरियादिल या नैतिक होना नहीं है. इन पैमानों पर तो यूरोप कहीं ज़्यादा भरोसेमंद होता. विश्वास का अर्थ निश्चितता के साथ व्यवहार करना है. ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों की कड़ी है. जो दो देशों को आपस में जोड़ती है. बिना भरोसे के कोई रिश्ता नहीं हो सकता है.

इस लेख में तीन तबक़ों पर एक नज़र डाली गई है और ऐसी रूप-रेखाओं का प्रस्ताव रखा गया है, जिनके दायरे में रहकर ये तीनों तबक़े उम्मीद और निराशा की समय सीमाओं के तहत काम कर सकते हैं.

दो देशों को जोड़ने वाली कड़ी यानी विश्वास के टूटने के जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं, वो बहुत से हैं. इस लेख में तीन तबक़ों पर एक नज़र डाली गई है और ऐसी रूप-रेखाओं का प्रस्ताव रखा गया है, जिनके दायरे में रहकर ये तीनों तबक़े उम्मीद और निराशा की समय सीमाओं के तहत काम कर सकते हैं. उम्मीद की बात ये होगी कि भरोसे की ये अनिश्चितता अगले तीन से छह महीनों में ख़त्म हो जाएगी. क्योंकि अमेरिका के घरेलू बाज़ार के वित्तीय पक्ष यानी शेयर बाज़ार, बॉन्ड और मुद्रा के साथ कॉरपोरेट जगत के उद्यमी और पूंजी निर्माता और परिवारों के स्तर पर रोज़गार, महंगाई और सुस्ती के संकेत इस दिशा में जाने के इशारे देंगे. निराशा की बात करें, तो हो सकता है कि अनिश्चितता के ये बादल शायद ट्रंप प्रशासन के अगले 45 महीनों तक बने रहें. ऐसे में इन दुविधाओं के ख़त्म होने तक हमें ट्रंप के पीछे खड़े होकर आने वाली मुश्किलों को बर्दाश्त करते रहना होगा.

कोई भी सूरत हो, परिवार, कंपनियां और देश जिन हालात का सामना कर रहे हैं और वो इस भयानक उथल-पुथल में ख़ुद को कैसे बचा सकते हैं. हर तबक़े को अलग अलग तरह के ख़तरों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में सबको इनसे निपटने के लिए अपने ख़ास तरीक़े अपनाने होंगे. पहली बात ये कि नज़र अपने भीतर डालनी होगी. क्योंकि, यही इकलौती चीज़ है जिसको ख़ुद से नियंत्रित किया जा सकता है. दूसरा इस नज़र को ये समझना होगा कि अभी का वक़्त, रिटर्न हासिल करने के बजाय जोखिम कम करने का है; ऐसे में सुरक्षा का एक कवच बनाना ज़रूरी है. तीसरा, इसके लिए हर संस्था को सख़्त वित्तीय प्रबंधन की ज़रूरत होगी. चौथा, सभी को अपने लक्ष्यों और परिणामों की रणनीतिक दिशा का नए सिरे से मूल्यांकन करने की ज़रूरत है. और पांचवां, इसके लिए नए तरह की साझेदारियों और सहयोगों की आवश्यकता होगी.

जोसेफ शुम्पीटर की बात को थोड़ा बदलकर कहें तो हमें मौजूदा ‘तबाही’ से निपटने के साथ साथ ‘रचनात्मक’ पर ध्यान देना होगा. इसमें एक बदलाव इस तरह करें कि: इस बार ‘ये औद्योगिक म्यूटेशन की प्रक्रिया नहीं है जो भीतर से आर्थिक संरचनाओं में इंक़लाबी बदलाव ला रही है, और पुरानी व्यवस्थाओं को लगातार ध्वस्त कर रही है और लगातार नई संरचनाओं का निर्माण कर रही है.’ ये तो उस संपूर्ण व्यवस्था की व्यापक भू-राजनीतिक जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय संबंध टिके हुए हैं.

परिवार, देशों के बीच किसी भी व्यापार युद्ध के सबसे कमज़ोर शिकार होते हैं. जैसे जैसे उठा-पटक बढ़ रही है, तो कंपनियों का मुनाफ़ा कम होगा और वो लोगों को नौकरी से निकालेंगी. इसके लिए तैयार रहें. अपने आपको बचाने की सहनशक्ति दोगुनी कर लें. मिसाल के तौर पर अगर आपने नौकरी जाने की सूरत में छह महीने की तैयारी कर रखी कि इस दौरान आप दूसरी नौकरी तलाश लेंगे, या अपना रोजगार शुरू कर लें, तो इस तैयारी को बढ़ाकर कम से कम 12 महीने का कर लें; अगर आपने 12 महीने की तैयारी कर रखी, तो इसको बढ़ाकर 24 महीने की कर लें.

अगली बात, किराया या खाना पीना, ज़रूरी सामान और आने जाने का भाड़ा, क़र्ज़ वापसी और सेहत पर ख़र्च और टैक्स जैसे ज़रूरी ख़र्च से बचने का कोई रास्ता नहीं. ऐसे में जितनी जल्दी हो सके अपने क़र्ज़ चुका डालें. याद रखें कि मकान जैसे ज़रूरी ख़र्च के क़र्ज़ का बोझ तो ज़ाहिर है बना ही रहेगा. अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान तुरंत कर दें. वहीं, दूसरा मकान, नई कार या फोन, छुट्टियां, बाहर खाने जाने जैसे ग़ैर-ज़रूरी ख़र्च में कटौती की जा सकती है. इस तरह के ख़र्चों के लिए क़र्ज़ लेना भी टाला जा सकता है.

निवेश के मोर्चे पर, अपनी संपत्तियों के आवंटन और विविधताओं पर एक नई नज़र डालें. अगर आप जोखिम लेने (शेयर) के लिए तैयार हैं और अपने पोर्टफोलियो में 40 फ़ीसद तक की गिरावट का झटका बर्दाश्त कर सकते हैं, तो निवेश जारी रखें. अगर ऐसा नहीं कर सकते, तो पोर्टफोलियो में तब्दीली करें; ये ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो वापस पटरी पर आनी तय हैं. जो लोग घबराए हुए हैं कि उनकी SIP का रिटर्न अभी उठ नहीं रहा है, तो ये जोखिम को अपने तजुर्बे से समझने का सबक़ है. अपने सामरिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें. जैसे कि रिटायरमेंट या फिर बच्चों की पढ़ाई. बाक़ी सभी बातों से अभी के लिए ध्यान हटा लें.

आख़िर में ये आमदनी के दूसरे ज़रिए के बारे में सोचने का बिल्कुल सही वक़्त है. बुरी से बुरी स्थिति में ये मानकर चलें कि आपकी ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा, यानी रिटायरमेंट के बाद वाली ज़िंदगी शुरू हो गई है.

आख़िर में ये आमदनी के दूसरे ज़रिए के बारे में सोचने का बिल्कुल सही वक़्त है. बुरी से बुरी स्थिति में ये मानकर चलें कि आपकी ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा, यानी रिटायरमेंट के बाद वाली ज़िंदगी शुरू हो गई है. अगर आप कुछ निर्माण करना चाहते हैं, या रिटायरमेंट के बाद कुछ करने की सोची है, तो ये सोचकर तैयारी करें कि वो वक़्त आ गया है.

चूंकि टैरिफ में फौरी चिंताओं को पीछे छोड़ देने की क्षमता है, तो अब समय आ गया है कि आप अपने EBITDA (ब्याज, टैक्स, गिरावट और लागत घटाने से पहले की आमदनी) की नए सिरे से परिकल्पना करें. S&P 500 सूची में दर्ज अमेरिका की 500 कंपनियों का EBITDA का औसत मार्जिन (राजस्व के प्रतिशत के तौर पर संचालन की लागत) 25 से 30 प्रतिशत के बीच रहता है. वहीं, NIFTY 50 की कंपनियों का ये मार्जिन 33 प्रतिशत है. टैरिफ के सदमे से कच्चे माल की क़ीमतें बढ़ेंगी और सुरक्षा के इस मार्जिन में कमी आ सकती है. ऐसे में ज़्यादा EBITDA की तैयारी करें और लागत में कटौती करें. सामरिक तौर पर अहम कच्चे माल और ख़ास तौर से उस इनपुट पर ध्यान दें जो मौजूदा हालात में नाज़ुक इलाक़ों जैसे कि चीन से आते हैं. इसके विकल्प तलाशें या फिर कच्चे माल का भंडारण बढ़ाएं. सस्ती दरों पर दूरगामी ठेके लें. इसके साथ साथ पहले की तुलना में कम नेट मार्जिन के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहें. इससे स्टॉक की क़ीमतों पर असर पड़ सकता है. लेकिन, अटकलें लगाने वालों को छोड़ दें, तो किसी और को इससे शिकायत नहीं होगी.

अगला, पूंजी का प्रबंधन सख़्ती से करें. ब्याज चुकाने की क्षमता (यानी कोई कंपनी कितनी आसानी से अपने क़र्ज़ का भुगतान कर सकती है. तकनीकी रूप से ब्याज के प्रतिशत के तौर पर लागत निकालने और टैक्स अदा करने से पहले की आमदनी) को दो के अनुपात में अच्छा माना जाता है. अब इसके और ऊंचा होने की ज़रूरत है. किसी कंपनी की तय लागत चुका पाने (जिसमें कच्चे माल या तनख्वाह का भुगतान शामिल है) को कारोबार के रास्ते में आड़े नहीं आना चाहिए. यही नहीं, अगर विस्तार की योजनाएं हैं, तो नक़दी के रिज़र्व को देख लें और इस संकट के गुज़र जाने का इंतज़ार करें. लेकिन, जिन कंपनियों के पास भरपूर पैसे हैं, उनके लिए सस्ती दरों पर ज़मीन लेने का ये सुनहरा मौक़ा है.जब अमेरिका में सुस्ती के बादल छाए हों, ऐसे में क्षमता के विस्तार का ये अच्छा मौक़ा है या नहीं, ये तो एक कारोबारी फ़ैसला होगा. आम तौर पर सुस्ती का दौर पूंजी बचाने का होता है. लेकिन, यहां फिर ये कहना होगा कि कुछ कंपनियां इस गिरावट के अवसर को अपने संचालन को सुचारू बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं. कुछ उद्योग जो मंदी प्रूफ हैं. जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं; उनको इस अवसर का इस्तेमाल अपने विस्तार के लिए करना चाहिए.

फिर ये कहना होगा कि कुछ कंपनियां इस गिरावट के अवसर को अपने संचालन को सुचारू बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं. कुछ उद्योग जो मंदी प्रूफ हैं. जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं; उनको इस अवसर का इस्तेमाल अपने विस्तार के लिए करना चाहिए.

ऊंचे मार्जिन और कम टर्नओवर के खेल को भूल जाइए. ये वक़्त कम मार्जिन और टर्नओवर का है. टैरिफ की वजह से लागत ऐसी बढ़ेगी, जो महंगाई बढ़ाने का काम करेगी. ऐसे मोड़ पर ग्राहक गुणवत्ता या ब्रांड के बजाए कम पैसे में ख़र्च चलाने पर ज़ोर देंगे. कम मार्जिन के साथ कंपनी को बनाए रखना, ज़्यादा मार्जिन के चक्कर में कारोबार डुबा देने से तो बेहतर ही है. इससे उत्पाद बाक़ी दुनिया के लिए प्रतिस्पर्धी भी हो जाएंगे. इसी तरह शानदार प्रदर्शन वाले कर्मचारियों में निवेश करें, उनका सहयोग करें और हर हाल में उनको अपने साथ बनाए रखें.

आख़िर में, तकनीकें दोस्त होती हैं और उनमें से ज़्यादातर को उनकी पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता है. सामान ख़रीदने से लेकर आपूर्ति श्रृंखलाओं तक, संचालन से लॉजिस्टिक में तकनीकों को कुशलता हासिल करने के लिए इस्तेमाल करें. प्रक्रियाओं को सीमित करने, उत्पादकता बढ़ाने और ग्राहक का फीडबैक लेने के लिए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें.

वैसे तो मौजूदा उठा-पटक के बीच सबसे ज़्यादा परिचर्चा अर्थव्यवस्था पर है. लेकिन देशों को जोखिम कम करने की अपनी योजनाओं में सामरिक निर्भरताओं को भी शामिल करना चाहिए. पहला, सामरिक रूप से विचार शून्य न हो जाएं. भारत के साथ बांग्लादेश की हालिया भू-राजनीतिक मूर्खता से ये बात बिल्कुल साफ़ है. बांग्लादेश, बड़े बड़े मामलों में कोई ख़ास हैसियत नहीं रखता. लेकिन, अगर किसी अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही हो तो जहां हर क़दम से रोज़गार, विकास और उत्पाद के अवसर दिखें, वहां ऐसे टकराव नहीं मोल लेने चाहिए. इसमें यूरोपीय संघ (EU) से सीखने की ज़रूरत है, जो रणनीतिक निद्रा से गुज़र रहा है. यूरोप ने अपनी सुरक्षा अमेरिका के हवाले कर दी है, ऊर्जा रूस को सौंप दी है, बाज़ार चीन के हाथ में दे दिए हैं और आबादी बढ़ाने का ज़िम्मा अप्रवासियों के भरोसे छोड़ दिया है. देर से ही सही, मगर अब यूरोप इनमें से अपने हर फ़ैसले का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है.

किसी भी युद्ध में आम तौर पर देश दो गुटों में बंटे होते हैं. लेकिन, 2025 में ट्रंप के व्यापार युद्ध ने अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र के 192 देशों के मुक़ाबले में खड़ा कर दिया है. उनके सनक से भरे टैरिफ के दांव के निशाने पर सभी देश हैं और अमेरिका ‘पीड़ित’ है. ऊपरी तौर पर तो ये लगता है कि कारोबार में उनके लिए ये नुस्खा कारगर साबित हुआ है और हो सकता है कि कंपनियों को वार्ता की मेज़ पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा है. ये भी लगता है कि टैरिफ का असर ’50 से अधिक देशों’ पर हुआ है. लेकिन, चीन झुकने को तैयार नहीं है. उसको इसकी ज़रूरत भी नहीं है. दुनिया के 120 देशों के लिए चीन उनका सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है. अमेरिका और चीन के बीच छिड़े टैरिफ युद्ध के चलते ऐसे फ़ैसलों की ज़रूरत होगी, जो सिर्फ़ आर्थिक ही नहीं सामरिक भी होंगे. अमेरिका और चीन हाथ मिलाते हैं या फिर आपस में सत्ता की प्रतिस्पर्धा जारी रखते हैं, ये तय नहीं है. ऐसे में दूसरे देशों को इन टकरावों के बीच ही ख़ुद को बचाने के रणनीतिक और आर्थिक तरीक़े निकालने होंगे.

घरेलू स्तर पर नेताओं को अपने वित्त का बेहतर तरीक़े से प्रबंधन करना होगा. GDP के प्रतिशत के तौर पर पांच देशों के सार्वजनिक क्षेत्र का (सरकारी) ख़र्च 45 प्रतिशत या उससे भी अधिक है: इटली (47.6 फ़ीसद), फ्रांस (47.3 प्रतिशत), यूनान (47.2 प्रतिशत), ऑस्ट्रिया (46.5 फ़ीसद) और फिनलैंड (44.9 प्रतिशत). वहीं, यूक्रेन की सरकार का ख़र्च उसके GDP का 66.5 प्रतिशत है. इन देशों पर भू-आर्थिक झटकों का ख़तरा सबसे ज़्यादा है. इसको ऐसे समझें. दुनिया में GDP के अनुपात में सार्वजनिक क्षेत्र का औसत व्यय जहां 28.9 प्रतिशत है, वहीं, यूरोपीय संघ में ये 39.4 प्रतिशत, अमेरिका में 24.5 फ़ीसद, जापान में 21.0 प्रतिशत, इंडोनेशिया में 15.4 फ़ीसद और भारत का 13.3 प्रतिशत है.

जिस तरह 1973-74 के तेल के झटकों की वजह से 1975 में, 1979 में दूसरे दूसरे ऑयल शॉक की वजह से 1982 में और 1991 में भू-राजनीतिक अनिश्चितता की वजह और 2009 में अमेरिका और यूरोप के आर्थिक संकट की वजह से वैश्विक मंदी आई थी, अगर दुनिया में उसी तरह की मंदी वापस आती है, तो सरकारी ख़र्च को संभालना सबसे मुश्किल काम होगा. नेताओं को चाहिए कि वो आने वाले स्याह कल की तैयारी करके रखें. शायद एक नई राजनीतिक अर्थव्यवस्था का मॉडल जिसमें मुफ्त की योजनाओं के बजाय सशक्तिकरण, रेवड़ियों के बजाय अवसरों पर ध्यान दिया जाए, वो कारगर साबित हो सकती हैं. लोकतांत्रिक देशों में ऐसा कर पाना मुश्किल तो होगा. लेकिन, नेताओं का तो काम ही यही है. सरकारों के लिए उसी तरह और क़र्ज़ लेना आकर्षक होगा, जिस तरह G20 देशों ने कोविड-19 महामारी के दौरान किया था. उस लालच से बचें, क़र्ज़ को सीमित रखें और वित्तीय घाटे को बेलगाम होने से रोकें. देशों के लिए यही सबसे बड़ा वित्तीय हथियार है.

देशों को मंदी के दलदल में गिरने से रोकने या उससे उबारने के लिए एकमात्र संस्थान निजी क्षेत्र, निजी पूंजी, निजी पहल, निजी आविष्कार, निजी बाज़ार, निजी उद्यम, कारखाने और उत्पाद हैं. सरकारों के पास केवल टैक्स लगाने की ताक़त होती है. वो समृद्धि का भोज कर सकते हैं, उसकी रचना नहीं कर सकते. ट्रंप ने ये बात समझ ली है और इसीलिए उन्होंने अमेरिका में कारोबार करना आसान बनाने का काम शुरूी किया है. इसी का नतीजा है कि यूरोपीय संघ (EU) या भारत जैसे देशों में कारोबार के नियम आसान बनाना ही मक़सद होना चाहिए. दोनों ये बात अच्छे से समझते हैं. दोनों जगह इस पर परिचर्चा चल रही है. हालांकि, न तो यूरोपीय संघ (EU) और न ही भारत, ऐसा बड़े पैमाने पर कर रहे हैं. ये ऐसा अवसर है, जो हमारे हाथ से निकला जा रहा है. सरकार के बड़े ढांचे को कुशल प्रशासन को अपनाना होगा. निजी क्षेत्र को हमेशा शक की नज़र से देखने के बजाए उनको बढ़ने के लिए प्रोत्साहन का माहौल बनाना होगा. दो टूक बात ये है कि संपत्ति बनाने और इस संकट से निपटने का कोई और रास्ता है नहीं.

देशों को मंदी के दलदल में गिरने से रोकने या उससे उबारने के लिए एकमात्र संस्थान निजी क्षेत्र, निजी पूंजी, निजी पहल, निजी आविष्कार, निजी बाज़ार, निजी उद्यम, कारखाने और उत्पाद हैं.

आख़िर में देशों को एक साथ आकर कुछ बुनियादी मसलों पर एकजुट होना होगा. शांति तो शुरुआत है. अर्थव्यवस्था मध्य है और समृद्धि इसका परिणाम है. हर देश को अपनी अनूठी क्षमता और कमज़ोरियों के साथ काम करने की ज़रूरत है. लेकिन, शांति, अर्थव्यवस्था और समृद्धि के ऊपर मंडरा रहे ख़तरे को ख़त्म करने के लिए मिल-जुलकर सहयोग के साथ विश्वास की धुरी के इर्द गिर्द काम करना होगा. ‘तुम्हारा दुश्मन हमारा भी दुश्मन है’ का वक़्त बीत चुका है. अब ‘तुम्हारी समस्याएं पूरी दुनिया का मसला हैं’ का दौर भी ख़त्म हो चुका है. ‘ऐसा करो वरना…’ जो अब धीरे धीरे, ‘मेरे मन बदलने से पहले ऐसा करो…’ का वक़्त भी इसी रास्ते पर जा रहा है.

इन सभी बातों से साफ है कि ट्रंप एक ऐसा अवसर हैं, जो दुनिया को कठोर बने बिना अधिक प्रभावी और चुस्त बना सकते हैं.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

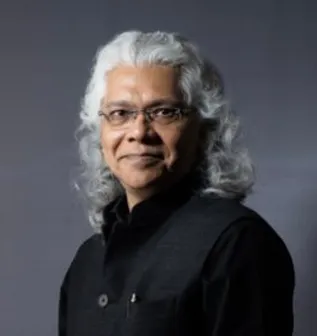

Gautam Chikermane is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. His areas of research are grand strategy, economics, and foreign policy. He speaks to ...

Read More +