-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

सतत विकास से जुड़ी कार्रवाईयों को लागू करने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ़ आंदोलन को आगे ले जाने में देश की युवा शक्ति केंद्रीय भूमिका निभा सकती है

पिछले कुछ सालों में वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को बद से बदतर होते देखा गया है. भारत में झुलसाने वाली गर्मी, उत्तरी केन्या में लंबे समय तक सूखे की स्थिति और बांग्लादेश में मूसलाधार बारिश जलवायु संकट के प्रतिकूल प्रभावों के कुछ उदाहरण हैं, जो दुनिया के अलग-अलग कोने में रह रहे लाखों लोगों का जीवन प्रभावित कर रहे हैं. इसने सामाजिक न्याय के मुद्दे को केंद्र में लाने के साथ-साथ हरित परिवर्तन से जुड़ी दोहरी अनिवार्यताओं को उजागर किया है. इसके अलावा, यह एक मज़बूत ढांचे के रूप में “न्यायसंगत संक्रमण” के महत्त्व पर प्रकाश डालता है, जो एक दूसरे के साथ संबद्ध लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करता है. भविष्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति क्षमता विकसित करने के लिए “न्यायसंगत परिवर्तन” का सिद्धांत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है. अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं दुनिया भर के देश बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने को तरजीह दे रहे हैं, जो सभी के लिए स्थायी हरित विकास पर आधारित हैं. हालांकि, वैश्विक दक्षिण के लिए “न्यायसंगत परिवर्तन” महज़ एक विकल्प न होकर स्थायी भविष्य का इकलौता रास्ता है. वैश्विक दक्षिण को हरित संक्रमण को इस तरह से लागू करने की ज़रूरत है जो उसकी विकास आवश्यकताओं के साथ संगत हो, और इसके लिए उसे अपनी मौजूदा ताकत को पहचानना होगा और अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय करना होगा. इस संदर्भ में देखें तो वैश्विक दक्षिण के युवा एक समावेशी और समतापूर्ण भविष्य के लिए ऊर्जा, नवाचार जैसे क्षेत्रों में बदलाव लाने के साथ-साथ सामुदायिक स्तर पर भी परिवर्तन को जन्म दे सकते हैं. दुनिया के विकासशील एवं उभरते हुए देश अपनी युवा आबादी को मानव पूंजी के रूप में विकसित करके युवाओं के नेतृत्व में “न्यायसंगत संक्रमण” की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं.

वैश्विक दक्षिण में न्यायसंगत परिवर्तन की ज़रूरत क्यों है?

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) “न्यायसंगत संक्रमण” को “एक ऐसी हरित अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है, जो सभी के लिए यथासम्भव निष्पक्ष और समावेशी है, रोज़गार के बेहतरीन अवसरों का सृजन करती है और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ती है.” पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक समानता और आर्थिक लचीलेपन के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए यह ढांचा हरित अभ्यासों को योजनाबद्ध ढंग से लागू करने की बात करता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर होने वाले बदलाव निष्पक्ष और समावेशी हों और हाशिए के लोगों को सशक्त बनाएं. हरित संक्रमण की राह में वैश्विक दक्षिण को कई जटिल एवं विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखें तो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा ख़तरा वैश्विक दक्षिण को है. इसके कारण वैश्विक दक्षिण के देश डीकार्बोनाइजेशन, हरित विकास, इस दिशा में क्षमता निर्माण और जलवायु लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए “न्यायसंगत संक्रमण” आधारित प्रयासों का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं. हरित विकास की दिशा में परिवर्तन के लिए यह ज़रूरी है कि विकासशील देशों के पास संसाधनों, समान अवसरों, वैकल्पिक आजीविका के साधनों और वित्तपोषण तक पर्याप्त पहुंच हो. वैश्विक दक्षिण की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे क्षेत्रों और गतिविधियों में संलग्न है, जिनके हरित संक्रमण से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की संभावना है और इससे उनकी आजीविका और आय प्रभावित होगी. सामाजिक-आर्थिक स्तर पर असमानताओं की मौजूदगी, कल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधनों की अपर्याप्तता, और विशेष रूप हरित प्रौद्योगिकी तक पहुंच के अभाव के कारण वैश्विक दक्षिण वैश्विक उत्तर के देशों की तुलना में कहीं ज्यादा नुकसान की स्थिति में हैं.

अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं दुनिया भर के देश बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने को तरजीह दे रहे हैं, जो सभी के लिए स्थायी हरित विकास पर आधारित हैं. हालांकि, वैश्विक दक्षिण के लिए “न्यायसंगत परिवर्तन” महज़ एक विकल्प न होकर स्थायी भविष्य का इकलौता रास्ता है.

UNIPCC (यूनाइटेड नेशंस इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एशिया और अफ्रीका में 2050 तक शहरी आबादी में जबरदस्त वृद्धि देखी जाएगी. क़रीब 1 अरब आबादी समुद्री तल से बेहद कम ऊंचाई वाले शहरों और बस्तियों में रह रही होगी, और तटीय बाढ़ के ख़तरे का सामना कर रही होगी. जबकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दुनिया के दोनों हिस्सों (वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण) पर पड़ेगा लेकिन वैश्विक उत्तर के पास कहीं अधिक संसाधन हैं और इसलिए वह इन चुनौतियों का कहीं बेहतर ढंग से सामना करने के लिए तैयार है. वहीं दूसरी ओर, वैश्विक दक्षिण को ऊर्जा संक्रमण से लेकर जलवायु अनुकूलन (बदलते जलवायु के साथ सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन), जलवायु शमन (जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में कमी लाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास), और अपनी आबादी की विकास आवश्यकताओं के बीच अपने सीमित संसाधनों को संभाल कर खर्च करना होगा. इसलिए, केवल “न्यायसंगत संक्रमण” के ज़रिए ही जलवायु संकट से जुड़ी विविध समस्याओं का समाधान ढूंढ़ा जा सकता है, और हरित संक्रमण के कारण वैश्विक दक्षिण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है.

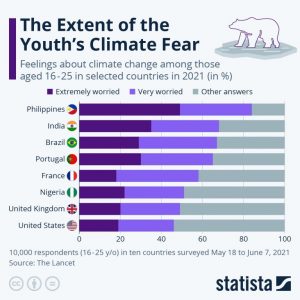

यह देखते हुए कि युवाओं की वर्तमान पीढ़ी वह आखिरी पीढ़ी है जो ग्लोबल वार्मिंग में कमी ला सकती है, विकासशील देशों में रहने वाली युवा आबादी इस संबंध में एक महत्वपूर्ण हितधारक बन गई है. पूरे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों में लगभग 1 अरब युवा आबादी को जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ेगा. जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रभावों के अलावा युवाओं को इसके अप्रत्यक्ष प्रभावों का भी सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी दीर्घकालिक उत्पादकता प्रभावित होती है. अध्ययनों से पता चलता है कि सर्वेक्षण में शामिल युवाओं में से लगभग 60 प्रतिशत युवा ‘क्लाइमेट एंजायटी’ (जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति चिंतित) के शिकार हैं, और लगभग 45 प्रतिशत युवा उत्पादकता की हानि के बारे में भी चिंता करते हैं. वैश्विक उत्तर की तुलना में वैश्विक दक्षिण के युवाओं में क्लाइमेट एंजायटी कहीं ज्यादा है (चित्र 1 देखें). यहां तक कि अगर 2030 तक हरित संक्रमण सफ़ल हो भी जाता है, तो अनुमान के मुताबिक विकासशील दुनिया के लगभग 77 फ़ीसदी युवाओं को 1.8 करोड़ नई नौकरियों (हरित संक्रमण के परिणामस्वरूप पैदा होने वाली नई हरित नौकरियां) के लिए एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, जो नए कौशल और कार्यबल में बदलाव की मांग करता है.

चित्र संख्या 1: विभिन्न देशों के युवाओं में क्लाइमेट एंजाइटी का स्तर

स्रोत: Statista

युवा पूंजी और जलवायु कार्रवाई: युवा जोश बनाम ज़मीनी चुनौतियां

दुनिया भर में लगभग 1.8 अरब लोगों की उम्र 15 से 29 साल के बीच है. वर्तमान में वैश्विक दक्षिण में युवाओं की आबादी दुनिया की कुल युवा आबादी का लगभग 90 प्रतिशत है. अकेले एशिया और अफ्रीका में रहने वाले युवाओं की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, जहां 2040 तक अफ्रीकी आबादी का 28 प्रतिशत और एशियाई आबादी का 52 प्रतिशत हिस्सा युवा लोगों का होगा. जिससे यह पता चलता है कि वैश्विक दक्षिण के देशों में “न्यायसंगत संक्रमण” लाने में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका होगी. युवाओं में सीखने की क्षमता और उनकी उत्पादकता को बढ़ावा देकर अगर इन देशों के जनसांख्यकीय लाभांश का लाभ उठाया जाए तो दुनिया के इस हिस्से में रहने वाली युवा आबादी अपने नेतृत्व में पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ़ मुहिम छेड़ सकती है.

सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ़ आंदोलन में तेज़ी लाने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. युवा पूंजी के निर्माण के लिए निर्णयन प्रक्रियाओं और नवाचार में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति समुदायों की क्षमता विकसित की जा सके.

2021 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा आयोजित ग्लोबल यूथ कंसल्टेशन डायलॉग ऑन एनर्जी कार्यक्रम के मंच पर 30 साल से कम उम्र के 315 युवाओं (जो ऊर्जा क्षेत्र में रुचि रखते हैं) ने जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण से जुड़ी आपात चुनौतियों से निपटने के लिए अपने सुझाव सामने रखे. उन्होंने ऊर्जा परिवर्तन प्रक्रिया को बढ़ावा देने में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया. सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ़ आंदोलन में तेज़ी लाने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. युवा पूंजी के निर्माण के लिए निर्णयन प्रक्रियाओं और नवाचार में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति समुदायों की क्षमता विकसित की जा सके. NDC (Nationally Determined Contributions) की दूसरी पीढ़ी को तैयार करने के लिए युवा समूहों से विचार-विमर्श करने के अलावा प्रासंगिक समाधानों में उन्हें शामिल करने पर ज़ोर दिया गया है. कई देशों में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है. वे कई शैक्षिक एवं जागरूकता अभियानों के साथ जुड़े हैं, जिसमें YOUNGO, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल एलायंस द्वारा विकसित क्लाइमेट चेंज चैलेंज नेटवर्क और भारत में यूथ क्लाइमेट एक्शन लैब जैसे गैर सरकारी संगठन शामिल हैं, जो युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं.

वैश्विक दक्षिण में “न्यायसंगत संक्रमण” से जुड़े प्रयासों में तेज़ी लाने के लिए युवा आबादी अपनी रचनात्मक (आउट ऑफ द बॉक्स) सोच की मदद से पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए नवाचार आधारित समाधान तैयार कर सकती है. इसके अलावा वे स्थायी प्रौद्योगिकी समाधानों का निर्माण कर सकते हैं, जलवायु के प्रति लचीले कृषि तरीकों को विकसित कर सकते हैं या समुदाय-आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को क्रियान्वयन में सहयोग कर सकते हैं. इससे संदर्भ विशिष्ट, स्थानीय समाधानों के क्रियान्वयन को संभव बनाया जा सकता है. वैश्विक दक्षिण के युवा क्षेत्र में डिजिटल प्रसार का लाभ उठा सकते हैं और डिजिटल साधनों की मदद से तमाम हित समूहों के बीच जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों और समाधानों की वकालत कर सकते हैं और प्रशासन के स्तर पर सहयोग प्रदान कर सकते हैं. युवाओं में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला और सामाजिक विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करने और उनसे सीखने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं. विभिन्न क्षेत्रों के सम्मिलित प्रयासों के परिणामस्वरूप न्यायसंगत संक्रमण के लिए समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण विकसित किए जा सकते हैं, जहां पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था जैसे विभिन्न आयामों को शामिल किया जाता है. चूंकि युवाओं में नए कौशल सीखने की योग्यता होती है, इसलिए वे ऐसी नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं, जो पर्यावरण के संरक्षण और उसके पुनर्स्थापन में योगदान देती हैं. चाहे विनिर्माण और निर्माण जैसे पारंपरिक क्षेत्र हों या नवीकरणीय ऊर्जा जैसे नए, उभरते हरित क्षेत्र, युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है.

हालांकि, वैश्विक दक्षिण में संस्थागत असमानताओं के चलते युवाओं की भागीदारी प्रभावित होती है, जिससे इन प्रयासों में बाधाएं पैदा होती हैं. परिवर्तन के वाहक के रूप में युवाओं की पूर्ण क्षमता का लाभ उठाने के लिए यह ज़रूरी है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल में पर्याप्त निवेश में माध्यम से उनमें निहित मानव पूंजी का विकास किया जाए. इसके अलावा, विभिन्न सरकारी विभागों और सामुदायिक प्रयासों (जिसमें विभिन्न आयु समूहों के लोगों की भागीदारी हो) में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी प्रशासनिक गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए क्षैतिज स्तर पर नीतिगत समन्वय (विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत समन्वय) का सहारा लिया जा सकता है, जो वैश्विक स्तर पर जलवायु कार्रवाई को आगे ले जाने में युवाओं की अहम भूमिका को महत्व देते हैं और इसके लिए उन्हें उचित मंच प्रदान करना ज़रूरी समझते हैं. निष्कर्ष के तौर पर, भविष्य में नेट-जीरो कार्बन की स्थिति तक पहुंचने के लिए “न्यायसंगत संक्रमण” की अवधारणा पूरे समाज को एक साथ लेकर चलती है, जहां अधिकतम अवसरों और न्यूनतम चुनौतियों के लक्ष्य के लिए नीति-निर्माण, जागरूकता अभियानों और निर्णयन प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी महत्त्वपूर्ण बनी हुई है. चूंकि वैश्विक दक्षिण में युवाओं की आबादी दुनिया में सर्वाधिक है, ऐसे में तार्किक रूप से सुरक्षित एवं स्थायी भविष्य के निर्माण के लिए इस युवा पूंजी का लाभ उठाना ही चाहिए. इसलिए, अब समय आ गया है कि समाज बड़े पैमाने पर युवाओं की ताकत को पहचाने और भविष्य को देखते हुए उनमें निवेश की ज़रूरत को समझे.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Debosmita Sarkar is an Associate Fellow with the SDGs and Inclusive Growth programme at the Centre for New Economic Diplomacy at Observer Research Foundation, India. Her ...

Read More +