यह लेख निबंध श्रृंखला ‘ये दुनिया का अंत नहीं है: विश्व पर्यावरण दिवस 2024’ का एक हिस्सा है.

ज़मीन को एक अहम प्राकृतिक संसाधन माना जाता है. ये हमें आजीविका के साधन, अनाज, पानी और पारिस्थितिकी तंत्र की दूसरी सुविधाएं भी देती है लेकिन अब भूमि क्षरण और मरूस्थलीकरण वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की एक गंभीर समस्या बनकर उभरे हैं. एक अनुमान के मुताबिक धरती के कुल भूमि क्षेत्र का 40 प्रतिशत हिस्सा पहले ही नष्ट हो चुका है. 2015 से 2019 के बीच 100 मिलियन हेक्टेयर (mha) से ज़्यादा भूमि का क्षरण हुआ. इससे दुनियाभर में अनाज और जल सुरक्षा की स्थिति प्रभावित हो रही है. मरुस्थलीकरण को रोकना और बंजर ज़मीन को 2020 तक फिर से उपजाऊ बनाना सतत विकास के लक्ष्यों (SDG15) का एक अहम हिस्सा है. ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम इस दिशा में अपनी कोशिशों को और तेज़ करें. इस पर आगे बात करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण क्या है.

भूमि क्षरण का मतलब ज़मीन की जैविक या आर्थिक उत्पादक क्षमता में कमी आना है. प्राकृतिक प्रक्रियाएं इसमें भूमिका निभाती हैं, लेकिन मनुष्य सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं.

भूमि क्षरण का मतलब ज़मीन की जैविक या आर्थिक उत्पादक क्षमता में कमी आना है. प्राकृतिक प्रक्रियाएं इसमें भूमिका निभाती हैं, लेकिन मनुष्य सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं. भूमि क्षरण की प्रक्रिया जैव विविधता के नुकसान और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अटूट रूप से जुड़ी होती है. इसी तरह अगर बात मरुस्थलीकरण की करें तो मरुस्थलीकरण का मतलब जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण शुष्क भूमि पारिस्थितिकी तंत्र का लगातार क्षरण है. कई लोग इसे रेगिस्तानी ज़मीन के विस्तार से जोड़ते हैं लेकिन मरूस्थलीकरण के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन रेतीली ही हो.

इस लेख में हमने मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को रोकने में भारत के अनुभवों पर बात की है. साथ ही ये भी बताया गया है कि इस प्रक्रिया में उभरती हुई प्रौद्योगिकियों किस तरह मदद कर सकती हैं.

मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को लेकर भारत के अनुभव

2015 में भारत स्वैच्छिक तौर पर बॉन चैलेंज में शामिल हुआ. 2011 में लॉन्च किए गए बॉन चैलेंज में ये कहा गया था कि 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से मुक्त करना है. बॉन चैलेंज में भारत ने वादा किया था कि वो 2020 तक 13 एमएचए और 2030 तक 8 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त मरुस्थली और क्षरण वाली ज़मीन को फिर से उपजाऊ बनाया जाएगा. 2019 में भारत ने फिर ये प्रतिज्ञा की थी कि वो 2030 तक जंगलों की कटाई और बंजर ज़मीन वाली 26 एमएचए भूमि को फिर उसके वास्तविक रूप से बहाल करेगा. 2011 से 2017 के बीच भारत ने इसमें से 9.8 एमएचएस ज़मीन की बहाली कर दी थी.

मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए भारत सरकार ने कई प्रोग्राम और योजनाएं शुरू कीं. इसमें वनरोपण यानी जंगल लगाने का कार्य भी शामिल है. ग्रीन इंडिया मिशन, नगर वन योजना, क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के तहत जगल लगाने का काम और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत ज़मीन को फिर से ठीक करने का काम इसमें शामिल है. भारत ने वानिकी हस्तक्षेप के माध्यम से मरुस्थलीकरण और वनों का क्षरण रोकने के लिए भी एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है. लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भारत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है क्योंकि उसकी 32 प्रतिशत ज़मीन का भू क्षरण और 25 प्रतिशत ज़मीन का मरुस्थलीकरण हो चुका है.

भारत ने वानिकी हस्तक्षेप के माध्यम से मरुस्थलीकरण और वनों का क्षरण रोकने के लिए भी एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है. लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भारत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है

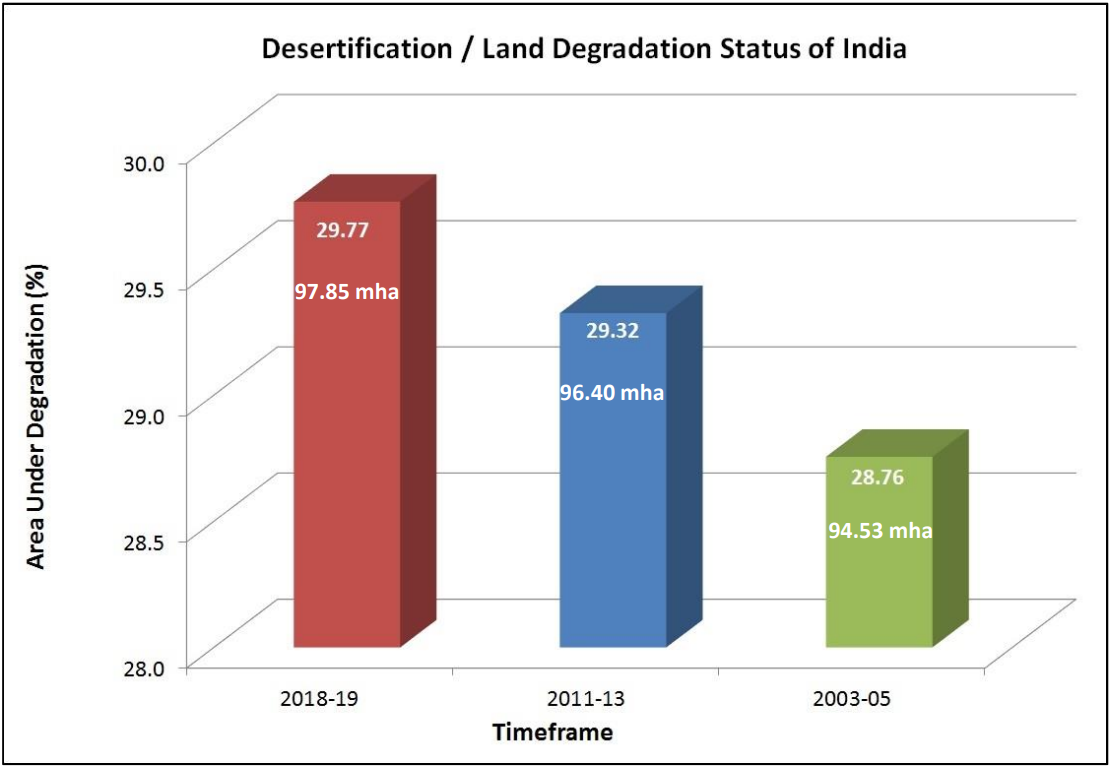

भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण मानचित्र 2021 के मुताबिक 2018-19 में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (TGA) का 29.77 प्रतिशत हिस्सा भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण से गुज़र रहा है. अगर इसकी तुलना 2011-13 से करें तो तब देश की 29.32 फ़ीसदी और 2003-05 के बीच 28.76 फ़ीसदी भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण की चपेट में आई. 2011 से 2013 के बीच भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण 96.2 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 97.85 एमएचए हो गया. यानी इसमें 1.18 एमएचए की वृद्धि हुई. चित्र 1 में हमने भारत में भूमि क्षरण में बढ़ोत्तरी को दिखाया है.

चित्र1 : भारत में मरुस्थलीकरण/भूमि क्षरण की स्थिति

स्रोत: भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण मानचित्र 2021

उभरती तकनीकों का इस्तेमाल करना

मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को रोकने के लिए नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना इस समस्या से निपटने के लिए एक अहम हथियार हो सकता है. इसके लिए हम कुशल कृषि तकनीकियों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे मिट्टी को कम से कम नुकसान पहुंचे. मरुस्थलीकरण की निगरानी और उस पर नियंत्रण पाने के लिए अर्थ ऑब्ज़र्वेशन (EO) और दूसरे आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है. अवैध खनन को रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल और सीड बॉम्बिंग के ज़रिये वनारोपण के लिए मिट्टी की सेहत की निगरानी की जा सकती है. जो नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही हैं, उनमें समस्या के संभावित समाधान की क्षमता है. मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण के खिलाफ़ हमारी लड़ाई में ये हमारी मदद साबित हो सकती हैं. नीचे कुछ ऐसे तकनीकी समाधान दिए जा रहे हैं, जिससे इस समस्या का हल खोजा जा सकता है और जिन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात किया जा सकता है.

1. अर्थ ऑब्ज़र्वेशन और दूसरे आंकड़ों का इस्तेमाल

मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण की प्रक्रियाओं की निगरानी करना इस समस्या का मुकाबला करने की दिशा में पहला कदम है. अगर हम मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया की सही पहचान कर लेते हैं तो फिर इसे रोकने के लिए तेज़ी से,सटीक और सबूतों पर आधारित फैसले लेने में मदद मिलती है. अर्थ ऑब्ज़र्वेशन और ड्रोन कैमरों से लिए गए आंकड़े यथास्थिति के प्रतिनिधित्व के बारे में सही जानकारी देते हैं. इससे उन पैरामीटर्स का लगातार मूल्यांकन किया जा सकता है,जो भूमि क्षरण की प्रक्रिया पर असर डालते हैं.

भारत अर्थ ऑब्ज़र्वेशन से हासिल आंकड़ों की अहमियत को समझता है. सेटेलाइट और भू-स्थानिक तकनीकी के इस्तेमाल से भारत ये तय करता है कि किन क्षेत्रों में निगरानी को प्राथमिकता देनी है. इसी के बाद मरुस्थलीकरण की संवेदनशीलता और उसके ज़ोखिम का आकलन किया जाता है. भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण मानचित्र 2021 मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण की स्थिति के आकलन और उसके विश्लेषण के लिए EO के आंकड़े का उपयोग करता है. निगरानी को और बेहतर बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हाई रेजॉल्यूशन की तस्वीरें,लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग और मल्टीस्पेक्ट्रल डेटा कम लागत में और तेज़ी से मिलेंगी. ड्रोन का उपयोग सटीक क्षेत्र मानचित्रण और मिट्टी की सेहत जानने के लिए भी किया जा सकता है. इससे मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को मापने की सुविधा बेहतर होगी और ज़रूरत के हिसाब से फैसले लेने में मदद मिलेगी.

भारत अर्थ ऑब्ज़र्वेशन से हासिल आंकड़ों की अहमियत को समझता है. सेटेलाइट और भू-स्थानिक तकनीकी के इस्तेमाल से भारत ये तय करता है कि किन क्षेत्रों में निगरानी को प्राथमिकता देनी है.

2. उच्च परिष्कृत कृषि टेक्नोलॉजी

खेती के अस्थिर या कामचलाऊ तरीके भू-क्षरण की मुख्य वजह है. इस तरह खेती करने से मिट्टी भी ख़तरे में आती है, उसकी गुणवत्ता भी कम होती जाती है. इस तरह की खेती के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए ये ज़रूरी है कि ऐसी हाईटेक कृषि तकनीकी या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए जिससे संसाधनों का भी उच्चतम दोहन हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे. जब हम इस तरह के समाधान की बात करते हैं तो उसमें मशीनरी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मॉर्डन टेक्नोलॉजी वाले जीपीएस उपकरण, पानी के उच्चतम इस्तेमाल के लिए एआई और सिंचाई में सुधार के लिए सेंसर पर आधारित प्रणाली भी शामिल है.

3. जंगल लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल

एरियल सीडिंग यानी हवा से ही ज़मीन पर बीज डालना और सीड बॉम्बिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. वनीकरण का ये सब तेज़ और प्रभावशाली तरीका है. इसके लिए ड्रोन, प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर की मदद ली जा सकती है. जिसके सहारे एक बड़े इलाके में बीजारोपण किया जा सकता है, जो बाद में जंगल के तौर पर सामने आएगा. ये तरीका खासकर उन जगहों में बहुत काम आएगा, जहां पहुंचना आसान नहीं है और मुश्किल परिस्थितियां होने की वजह से जहां पौधारोपण के पारंपरिक तरीकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकते. पिछले कुछ वर्षों में कई भारतीय राज्यों ने वनरोपण की कोशिशों के तहत सीड बॉम्बिंग तरीके का इस्तेमाल किया है. 2015 में आंध्रप्रदेश सरकार ने भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से एरियल सीडिंग कार्यक्रम शुरू किया था. 2016 में कर्नाटक सरकार ने भी पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर पेड़ उगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया. इसके अलावा देश के कई राज्यों और इलाकों, जैसे कि अरावली की पहाड़ियां, उत्तराखंड और राजस्थान में भी सीड बॉम्बिंग की मदद ली गई.

4. अवैध खनन को रोकना

अवैध खनन से पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है. इसकी वजह से जंगल ख़त्म होते हैं. प्रदूषण बढ़ता है. भू-क्षरण और मरुस्थलीकरण होता है. उदाहरण के लिए अरावली में बलुआ पत्थर और संगमरमर के अवैध खनन ने ज़मीन के कटाव का काम किया है. इसकी वजह से बड़ा इलाका चट्टानी बंजर भूमि में बदल गया था. अवैध खनन को रोकने के लिए अब इस इलाके में ड्रोन तैनात किए गए हैं, जिससे पत्थरों का अवैध खनन ना हो. कुछ संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं.

बॉन चैलेंज को लेकर अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता पूरा करने के लिए भारत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के ज़रिए जो प्रयास कर रहा है, वो सराहनीय हैं लेकिन ये भी सच है कि देश में मरुस्थलीकरण और भू-क्षरण बढ़ रहा है.

आगे का रास्ता?

चूंकि, अब बॉन चैलेंज को पूरा करने के लिए 6 साल (2030 तक) का ही वक्त बचा है, इसलिए हम हमें मरुस्थलीकरण और भू-क्षरण का मुकाबला करने की कोशिशों में और भी तेज़ी लानी होगी. बॉन चैलेंज को लेकर अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता पूरा करने के लिए भारत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के ज़रिए जो प्रयास कर रहा है, वो सराहनीय हैं लेकिन ये भी सच है कि देश में मरुस्थलीकरण और भू-क्षरण बढ़ रहा है. हालांकि, ये सही है कि इस समस्या का सामना करने के लिए भारत कई तरह की नई टेक्नोलॉजी को अपना रहा है लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि वो इन तकनीकों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करे.

बासु चंदोला ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन में एसोसिएट फैलो हैं.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV

PREV