Image Source: Getty

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) को आम तौर पर 'जन औषधि' के नाम से भी जाना जाता है. ये ऐसी योजना है जिसने पिछले एक दशक के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकारों के अंतर्गत बहुत तेज़ रफ़्तार से प्रगति की है. हर साल सात मार्च को 'जन औषधि दिवस' के रूप में मनाया जाता है. इसका मक़सद जेनेरिक दवाओं को लेकर जनता के बीच जानकारी और विश्वास को बढ़ाना है.

जन औषधि योजना- या आम जनता के लिए दवा योजना- की शुरुआत नवंबर 2008 में हुई थी. इसका मक़सद स्वास्थ्य के लिए आम जनता को अपनी जेब से करने पड़ने वाले ख़र्च के बोझ को कम करना था. ये उन गिनी चुनी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दायरे से बाहर है. इस योजना के अंतर्गत समर्पित 'जन औषधि केंद्रों' यानी दवाखानों को खोला गया था, जिससे आम लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं कम क़ीमत पर मुहैया कराई जा सके. इस योजना की शुरुआत तो बहुत धीमी रही थी और 2015 तक, यानी पहले छह सालों के दौरान गिने चुने देशों में सिर्फ़ 80 जन औषधि केंद्र खोले गए थे. हालांकि, उसके बाद से वर्षों में इस योजना का बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ.

जन औषधि केंद्रों के विकास के पीछे सरकार का सेहत पर जनता द्वारा अपनी जेब से किए जाने वाले ख़र्च (OOPE) को कम करना है. क्योंकि, स्वास्थ्य पर इस भारी ख़र्च की वजह से देश के तीन से सात प्रतिशत परिवार हर साल ग़रीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं.

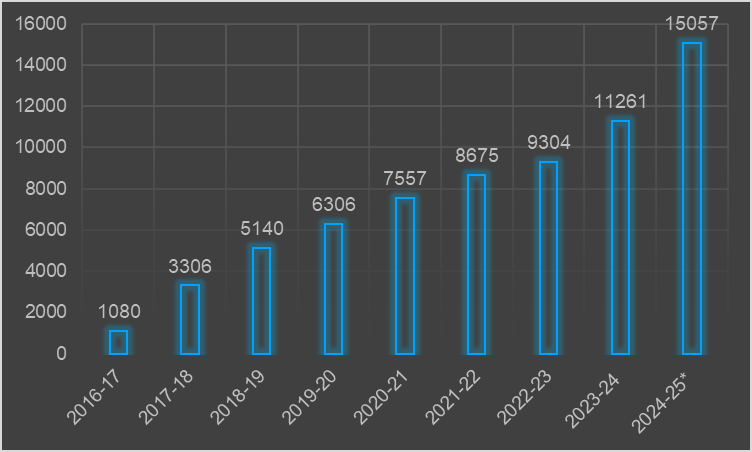

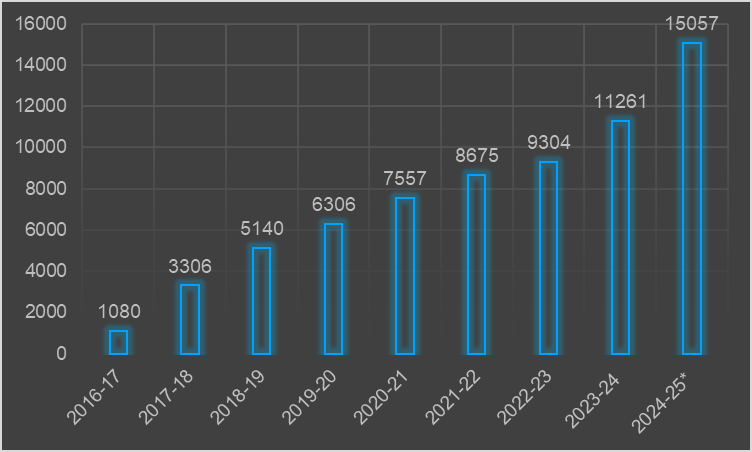

2016 से 2025 के दौरान, देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 14 हज़ार नए जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं (Figure 1 देखें). प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने नियमित रूप से अपने लक्ष्य समय से पहले हासिल किए हैं. दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 10 हज़ारवें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया था. इस योजना ने बार बार सरकार की डेडलाइन को मात दी है. दस हज़ारवें केंद्र का टारगेट मार्च 2024 में पूरा करना था, जिसको तीन महीने पहले ही हासिल कर लिया गया था. मार्च 2025 तक 15 हज़ार जन औषधि केंद्र खोलने के लक्ष्य को भी दो महीने पहले ही हासिल कर लिया गया.

Figure 1: पूरे देश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र

स्रोत: लेखक द्वारा भारत सरकार के PMBJP पोर्टल और संसद की वेबसाइट से जुटाए गए आंकड़े

भारत में जन औषधि केंद्रों के नेटवर्क का विकास

जन औषधि केंद्रों के विकास के पीछे सरकार का सेहत पर जनता द्वारा अपनी जेब से किए जाने वाले ख़र्च (OOPE) को कम करना है. क्योंकि, स्वास्थ्य पर इस भारी ख़र्च की वजह से देश के तीन से सात प्रतिशत परिवार हर साल ग़रीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं. कई अध्ययनों ने दिखाया है कि ग़रीब और ग्रामीण आबादी वाले राज्यों पर इसका कहीं ज़्यादा असर होता है. अपनी जेब से स्वास्थ्य पर ख़र्च (OOPE) का सबसे ज़्यादा वित्तीय बोझ कमज़ोर तबक़े के लोगों को उठाना पड़ता है. इसी वजह से सरकार ने इस योजना को नीतिगत प्राथमिकता बनाया है. सरकार ने इस बात का आकलन किया कि दुनिया में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक होने के बावजूद भारत की आबादी के एक बड़े हिस्से के पास सस्ती दवाओं तक पहुंच का अभाव है. ये विडम्बना ही है कि भारत के बाज़ार में ब्रांडेड जेनेरिक दवाएं, बिना ब्रांड वाली जेनेरिक दवाओं की तुलना में कहीं ज़्यादा क़ीमत पर बेची जाती हैं. जबकि दोनों का बीमारी पर असर एक जैसा ही होता है. इसी वजह से सरकार ने आम जनता को अच्छी क्वालिटी की जेनेरिक दवाएं मुहैया कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की.

जनवरी 2025 तक देश भर में 15,057 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके थे, और इन केंद्रों को खोलने का सालाना लक्ष्य भी पीछे छोड़ दिया गया था. किसी सरकारी योजना के लिए ये एक उल्लेखनीय उपलब्धि. इस समय देश के हर ज़िले में जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का पिछले कुछ वर्षों के दौरान बड़ी तेज़ी से विकास हुआ है और बड़ी तादाद में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं. 2016-17 में जहां केवल 1080 जन औषधि केंद्र थे, वहीं 2017-18 में 2,226 केंद्र खोले गए और योजना ने रफ़्तार पकड़ ली, जिससे इन केंद्रों की संख्या 3,306 पहुंच गई. बाद के वर्षों में भी इस योजना का तेज़ गति से विकास जारी रहा. 2018-19 में जन औषधि केंद्रों की संख्या पांच हज़ार से ज़्यादा हो गई और 2020-21 तक ये संख्या 7,557 पहुंच गई (Figure 1). महामारी के दौरान यानी 2021-22 के दौरान विस्तार की रफ़्तार थोड़ी धीमी हो गई. लेकिन, 2023-24 के दौरान इस योजना ने एक बार फिर से गति पकड़ ली और 1957 नए केंद्रों के साथ देश के कुल जन औषधि केंद्रों की संख्या 11,261 पहुंच गई. इस योजना का सबसे ज़्यादा विस्तार 2024-25 के दौरान हुआ जब रिकॉर्ड 3,796 नए केंद्र खोले गए और कुल जन औषधि केंद्रों की संख्या 15,057 जा पहुंची. ये आंकड़े, पूरे देश में लोगों को सस्ते दाम पर अच्छी दवाएं उपलब्ध कराने को लेकर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं. जबकि दवा उद्योग ने इसे लेकर शुरू में कई तरह की आशंकाएं ज़ाहिर की थीं. फार्मा इंडस्ट्री की दिक़्क़त ये थी कि इस योजना से ब्रांडेड और बिना ब्रांड वाली जेनेरिक दवाओं से होने वाले उनके अपने मुनाफ़े पर असर पड़ रहा था.

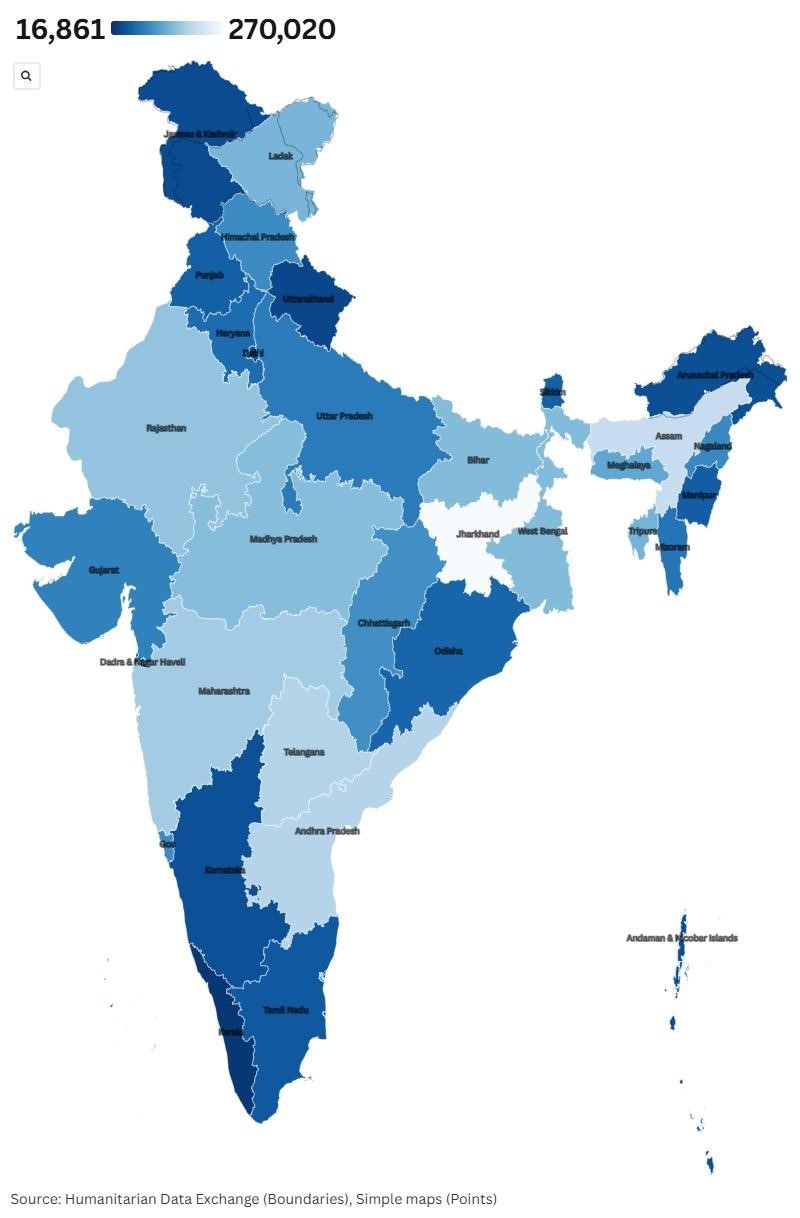

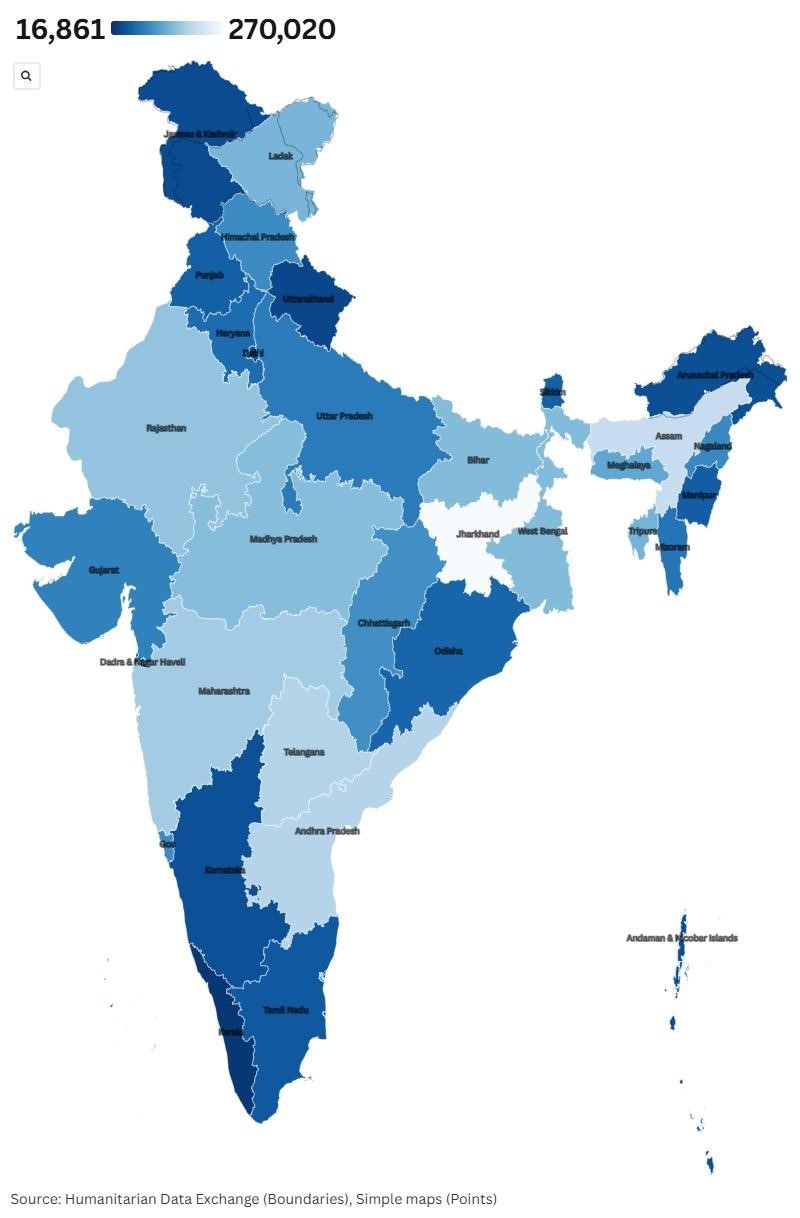

आज दस राज्य ऐसे हैं, जहां 500 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं. हालांकि, राज्यों के बीच इन केंद्रों द्वारा सेवा प्रदान की जाने वाली आबादी में बहुत बड़ा फ़र्क़ देखने को मिलता है

देश में जन औषधि केंद्रों का वितरण

पूरे भारत में जन औषधि केंद्र खोलने की तेज़ रफ़्तार के संदर्भ में इस लेख में इस योजना के पूर्व में किए गए एक विश्लेषण को अपडेट करने का प्रयास किया गया है. इससे पहले 2020 में ब्रुकिंग्स इंडिया द्वारा इस योजना का विश्लेषण किया गया था, जिसमें शायद राज्यों और ज़िला स्तर पर जन औषधि केंद्रों के विस्तार की पड़ताल की गई थी. उस अध्ययन में पाया गया था कि बिना जन औषधि केंद्रों वाले ज़िले ज़्यादातर उत्तर पूर्व और मध्य भारत में हैं. इस अध्ययन में ये भी पाया गया था कि दक्षिण के राज्यों में आबादी के अनुपात में सबसे कम जन औषधि केंद्र हैं. ब्रुकिंग्स की स्टडी में ये भी पता चला था कि जेनेरिक दवाओं को लेकर लोगों की राय ये है कि इनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती और जनता की ये सोच ही योजना के विस्तार में एक बड़ी बाधा बन रही थी. ऐसा तब था जब योजना के शुरुआती दिनों में किए गए अध्ययनों में पाया गया था कि जन औषधि केंद्रों की दवाओं और वैसी ही ब्रांडेड दवाओं की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं था. जन औषधि केंद्रों में दवा की कमी को भी एक बड़ी समस्या के तौर पर रेखांकित किया गया था. 2020 में जहां बहुत से ज़िलों में पर्याप्त मात्रा में ये जन औषधि केंद्र नहीं खुले थे. वहीं, 2025 में आज देश के हर ज़िले में कम से कम एक जन औषधि केंद्र ज़रूर है. देश के स्तर पर देखें तो हर जन औषधि केंद्र के दायरे में आने वाली आबादी 2025 में पहली बार एक लाख से कम हुई थी. आज प्रति केंद्र 92 हज़ार 964 लोगों का कवरेज है. 2020 में केवल पांच राज्यों यानी गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ही 500 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र थे. आज दस राज्य ऐसे हैं, जहां 500 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं. हालांकि, राज्यों के बीच इन केंद्रों द्वारा सेवा प्रदान की जाने वाली आबादी में बहुत बड़ा फ़र्क़ देखने को मिलता है (Figure 2 देखें). जहां केरल में हर केंद्र 16, 861 लोगों को सेवा देता है, वहीं झारखंड में प्रति केंद्र आबादी का आंकड़ा दो लाख, 70 हज़ार 20 है. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ राज्यों के अपने समानांतर नेटवर्क भी हैं, जो मुफ़्त में जेनेरिक दवाओं का वितरण करते हैं. जैसे कि राजस्थान में मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना, तेलंगाना की जना जीवनी, ओडिशा की निर्माया और केरल में करुण्य/नीति योजना. आकलनों में इन सबकी गिनती नहीं की गई है.

Figure 2: राज्यों में हर जन औषधि केंद्र द्वारा सेवा दी जाने वाली औसत आबादी (2025)

स्रोत: प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना पोर्टल और UIDAI पोर्टल से जुटाए गए आंकड़े (2024 की अनुमानित आबादी), फ्लोरिश की मदद से तैयार डेटा

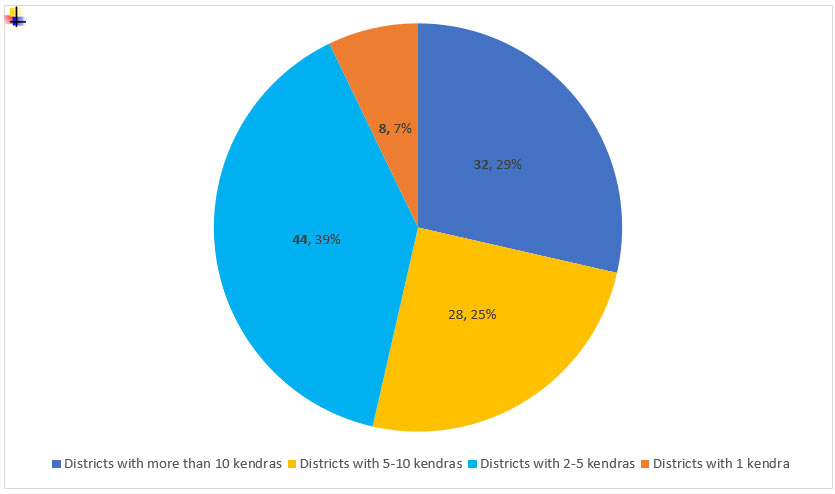

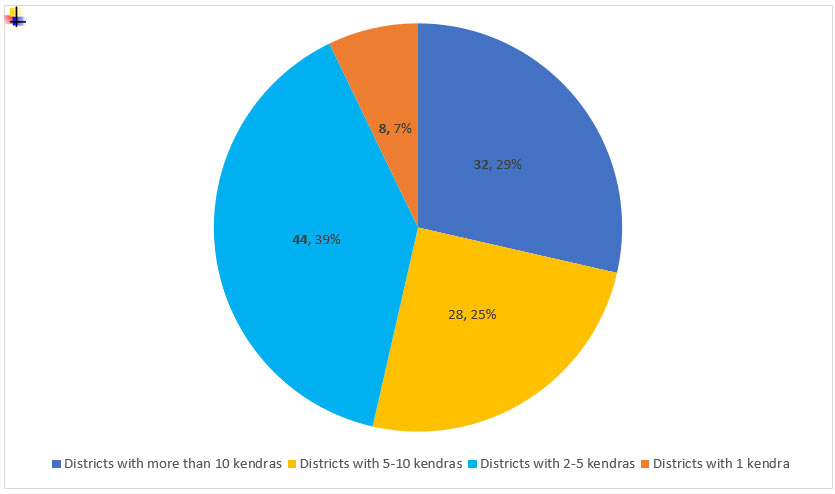

ब्रुकिंग्स इंडिया स्टडी में पाया गया था कि जिन ज़िलों में जन औषधि केंद्र नहीं थे, वो ज़्यादातर ग्रामीण और कम विकसित इलाक़ों में थे. ऐसे में ये देखना उपयोगी होगा कि इस समय देश के सबसे कम विकसित देशों में जन औषधि केंद्रों का वितरण किस तरह का है. 2018 में नीति आयोग द्वारा शुरू की गई आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (ADP) योजना का मक़सद देश भर के 112 सबसे कम विकसित ज़िलों में विकास की रफ़्तार को तेज़ करना है. इन ज़िलों का चयन अहम सामाजिक आर्थिक सूचकांकों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेश और मूलभूत ढांचे के मामले में ख़राब प्रदर्शन के आधार पर किया गया था. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के आंकड़े का ताज़ा विश्लेषण करने पर पता चलता है कि देश के 60 आकांक्षी ज़िलों में दस से ज़्यादा केंद्र हैं और केवल आठ ज़िले (7 प्रतिशत) ऐसे हैं, जहां केवल एक केंद्र है(Figure 3).

Figure 3: आकांक्षी ज़िलों में जन औषधि केंद्रों की संख्या (2025)

स्रोत: लेखक द्वारा PMBJP पोर्टल से जुटाए गए आंकड़े (केंद्रों की संख्या)

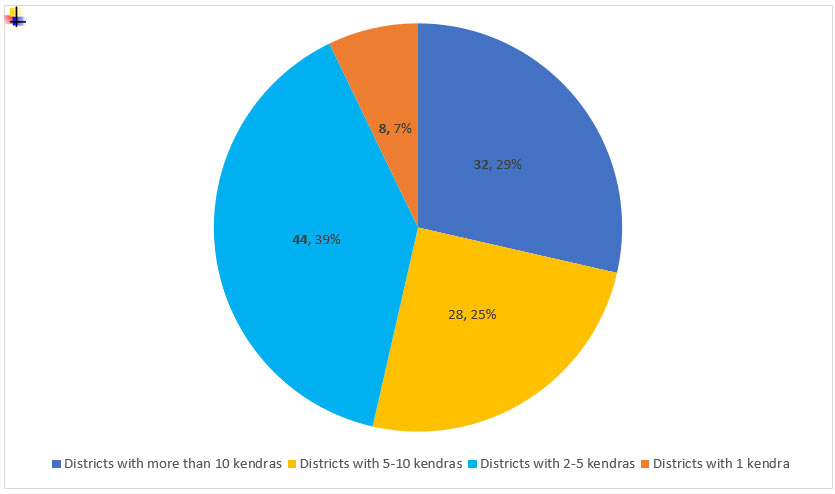

देश के 653 अधिक विकसित ज़िलों की तुलना में 10 से ज़्यादा जन औषधि केंद्रों वाले ज़िलों का अनुपात निश्चित रूप से ज़्यादा है. क्योंकि पहले के अध्ययनों ने दिखाया है कि ये केंद्र आम तौर पर ज़्यादा विकसित इलाक़ों में खोले जाने की संभावना अधिक होती है. हालांकि, स्थिति इसके उलट है. सिर्फ़ एक केंद्र वाले ज़िलों आकांक्षी ज़िले जहां केवल सात प्रतिशत हैं. वहीं, सिर्फ़ एक जन औषधि केंद्र वाले ज़्यादा विकसित ज़िलों की तादाद अधिक (9 प्रतिशत) है. इससे पता चलता है कि अब इस योजना के तहत कम विकसित इलाक़ों में जन औषधि केंद्र खोलने पर सरकार के ज़ोर देने का असर दिखने लगा है.

Figure 4: अन्य ज़िलों में जन औषधि केंद्रों की संख्या (2025)

स्रोत: लेखक द्वारा भारत सरकार के PMBJP पोर्टल से जुटाए गए आंकड़े(केंद्रों की संख्या)

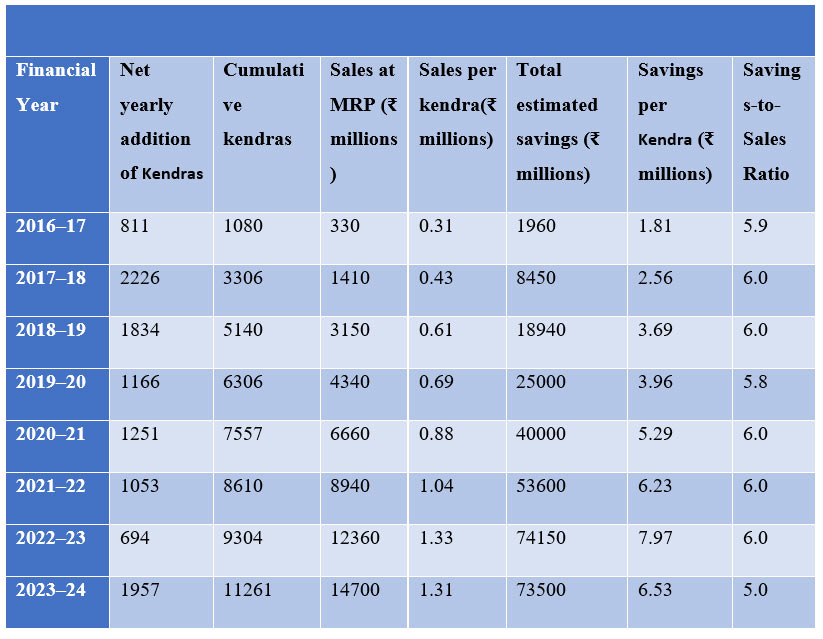

आगे का रास्ता

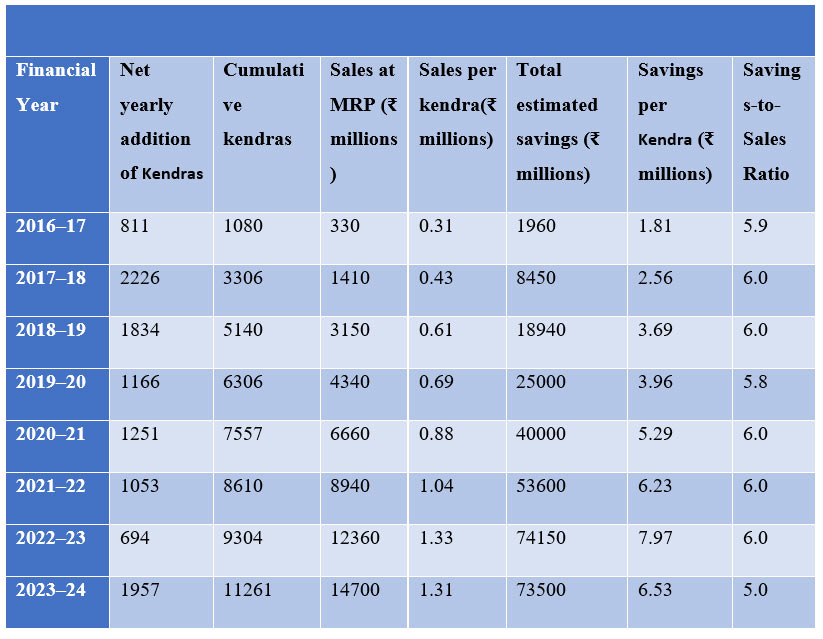

ये एक सच्चाई है कि देश में हर साल होने वाली 1.5 लाख करोड़ रुपए की दवाओं की बिक्री में से जन औषधि केंद्रों से केवल 1500 करोड़ रुपए की दवाएं बेची जाती हैं, जो बेहद मामूली आंकड़ा है. हालांकि. पिछले एक दशक के दौरान ये आंकड़ा 33 करोड़ रुपए से बढ़कर 1500 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है और आगे भी इसमें ज़बरदस्त विस्तार की संभावनाएं दिखती हैं. यही नहीं, दवाओं की बेहद कम क़ीमत होने की वजह से इन केंद्रों से जनता के काफ़ी अधिक पैसे बचते हैं, जो बिक्री की तुलना में अधिक मूल्यवान है. Table 1 दिखाती है कि हर जन औषधि केंद्र में ख़र्च किए जाने वाले प्रति एक रुपए से हर परिवार को औसतन छह रुपए की बचत होती है. पिछले कुछ वर्षों के दौरान, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के साथ प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ने मिलकर स्वास्थ्य पर आम जनता द्वारा किए जाने वाले ख़र्च को काफ़ी हद तक घटाया है. 2013-14 में जहां ये व्यय 64.2 प्रतिशत था, वहीं 2021-22 में ये घटकर 39.4 फ़ीसद रह गया था. जैसे जैसे इस योजना का विस्तार होगा, तो आम आदमी की जेब से स्वास्थ्य पर होने वाले इस ख़र्च में और भी कमी आएगी.

Table 1: पिछले एक दशक के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का वित्तीय प्रभाव

Source: Data compiled by the author from the Annual Report, Dept of Pharmaceuticals, GoI

2021 में एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि जन औषधि केंद्रों की राह में सबसे बड़ी समस्या दवाओं की कमी है, जिसके पीछे समय पर दवाएं न ख़रीदना और आपूर्ति करने वालों द्वारा दवाएं समय पर न उपलब्ध कराने की वजहें हैं. जन औषधि केंद्रों को आपूर्ति की जाने वाली लगभग 90 प्रतिशत दवाएं पहले सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों (MSME) के सेक्टर से आती थीं, जिसके लिए कच्चे माल की क़ीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव को झेल पाना मुश्किल होता है और मुश्किल वक़्त में इस सेक्टर की कंपनियां समय पर दवा की आपूर्ति नहीं कर पाती हैं. इन चुनौतियों से निपटने के क़दम उठाए गए हैं और अब दुनिया के जेनेरिक बाज़ार में जिन बड़ी भारतीय कंपनियों का दबदबा है, अब वो ही गोदामों और वितरकों के मज़बूत और लगातार फैलते अपने नेटवर्क के ज़रिए जन औषधि केंद्रों को दवाओं की आपूर्ति कर रही हैं.

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के लिए दवाएं केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ((WHO-GMP) से प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से ही ख़रीदी जाती हैं और दवाओं के हर बैच को जन औषधि केंद्रों पर भेजने से पहले उनका नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (NABL) की प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता है. वैसे तो नियामक स्तर पर कुछ सुधार हो रहा है. लेकिन, एक समस्या ये है कि डॉक्टर और आम जनता को जेनेरिक दवाओं की क्वालिटी को लेकर शक-ओ-शुबहा बना हुआ है. भारत के बाज़ार में ऊंची क़ीमत को अक्सर अच्छी गुणवत्ता की गारंटी मान लिया जाता है. इस सोच को बदलने के लिए उच्च स्तर के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. इनका असर भी दिख रहा है क्योंकि, इन केंद्रों के नेटवर्क के विस्तार के साथ ही साथ. प्रति जन औषधि केंद्र औसत बिक्री भी पिछले एक दशक के दौरान चार गुना बढ़ गई है (Table 1).

जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता को लेकर लोगों की सोच बदलने के साथ ही साथ, भारत को दवाओं के विनियमन की प्रक्रिया को भी तेज़ करने और इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानकों की बराबरी पर लाने की भी ज़रूरत है.

इस वक़्त देश के 71 ज़िलों में जन औषधि केंद्रों की संख्या तेज़ी से बढ़ाने की सख़्त ज़रूरत है. क्योंकि इनमें से ज़्यादातर ज़िले कम विकसित हैं. सीमावर्ती होने की वजह से उन तक पहुंचना मुश्किल है. ये सूखे और आदिवासी ज़िले हैं या फिर वो जनपद हैं, जहां राजनीतिक हिंसा और उग्रवाद का लंबा इतिहास रहा है. जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता को लेकर लोगों की सोच बदलने के साथ ही साथ, भारत को दवाओं के विनियमन की प्रक्रिया को भी तेज़ करने और इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानकों की बराबरी पर लाने की भी ज़रूरत है. आख़िरी बात, नक़ली दवाओं और फार्मास्यूटिकल से जुड़े दूसरे अपराधों को लेकर ज़ीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाने की आवश्यकता है. क्योंकि किसी भी व्यवस्था में जनता का भरोसा पैदा करने में आम लोगों के अनुभवों के कई वर्ष लग जाते हैं. इसीलिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के भीतर पिछले कई दशकों से जड़ें जमाए बैठे कमज़ोर नियामक व्यवस्था के इकोसिस्टम के ख़िलाफ़ मज़बूत क़दम उठाने की भी आवश्यकता है.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV

PREV