जलवायु परिवर्तन अब कोई दूर का ख़तरा नहीं है. इससे फ़ौरन निपटे जाने की ज़रूरत और भी अधिक स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि इसकी वजह से ज़िंदगी और अर्थव्यवस्था में उत्पन्न व्यवधानों के आगे चलकर और भी बुरा रूप लेने की उम्मीद है. जो प्राथमिक कारक इस परिघटना के लिए ज़िम्मेदार हैं और इसकी ओर ले जाते हैं, उनका सटीक आकलन वैश्विक और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर जलवायु नीतियों के निर्माण का मार्गदर्शन करेगा. तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकने के लिए समय तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, दुनिया को जलवायु परिवर्तन शमन के लिए तुरंत एक रणनीति की ज़रूरत है. यह ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन के 2025 तक चरम को छूने और 2030 तक आधा हो जाने और 2050 तक नेट ज़ीरो पर पहुंचने पर निर्भर है.

काया आइडेंटिटी जनसंख्या और उत्सर्जन के बीच एक धनात्मक सहसंबंध स्थापित करती है. ‘जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल’ (आईपीसीसी) द्वारा जलवायु परिवर्तन शमन विषय पर प्रकाशित छठी आकलन रिपोर्ट की तीसरी क़िस्त के मुताबिक़, 1990 के बाद के रुझान 2010 से 2019 के दौरान बने रहे, जब जनसंख्या वृद्धि उत्सर्जन में 1.2 फ़ीसद की वार्षिक बढ़ोतरी के लिए ज़िम्मेदार रही.

लंबे समय तक, वैज्ञानिकों ने वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन की व्याख्या के लिए ‘काया आइडेंटिटी’ पर भरोसा किया है. इस आइडेंटिटी (सर्वसमिका) के मुताबिक़, उत्सर्जन जनसंख्या, प्रति व्यक्ति जीडीपी, जीडीपी की प्रति इकाई के लिए उपयोग हुई ऊर्जा, ऊर्जा की प्रति इकाई के लिए उत्सर्जित CO2 का गुणनफल है. साफ़ तौर पर, काया आइडेंटिटी जनसंख्या और उत्सर्जन के बीच एक धनात्मक सहसंबंध स्थापित करती है. ‘जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल’ (आईपीसीसी) द्वारा जलवायु परिवर्तन शमन विषय पर प्रकाशित छठी आकलन रिपोर्ट की तीसरी क़िस्त के मुताबिक़, 1990 के बाद के रुझान 2010 से 2019 के दौरान बने रहे, जब जनसंख्या वृद्धि उत्सर्जन में 1.2 फ़ीसद की वार्षिक बढ़ोतरी के लिए ज़िम्मेदार रही.

इसके बावजूद, आबादी और जलवायु परिवर्तन के बीच इस धनात्मक संबंध को सभी की सहमति हासिल नहीं है. ऐसे लोग है जो मानते हैं कि जनसंख्या के उच्च स्तर का मतलब उच्च उत्सर्जन भी हो, यह ज़रूरी नहीं. इस राय के मुताबिक़, आबादी और जलवायु परिवर्तन के बीच सीधे धनात्मक संबंध की बात करना, आबादी और उत्सर्जन स्तर के बीच अंत:क्रिया पर आय में असमानता के प्रभाव की अनदेखी है. इस लेख का मक़सद आंकड़ों के कुछ सहज विश्लेषण के आधार इस बहस में गहरे उतर कर छानबीन करना है.

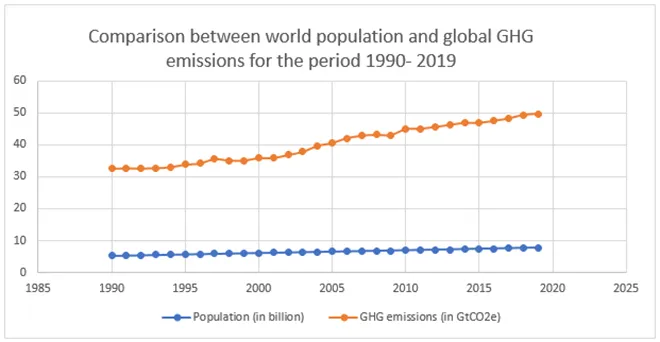

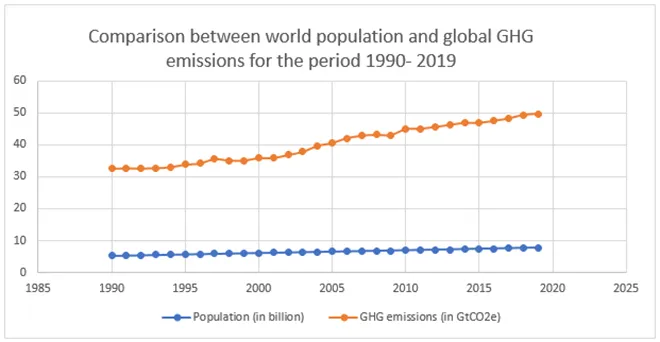

स्रोत: फिगर-1, क्लाइमेट वॉच, वर्ल्ड बैंक का डाटा

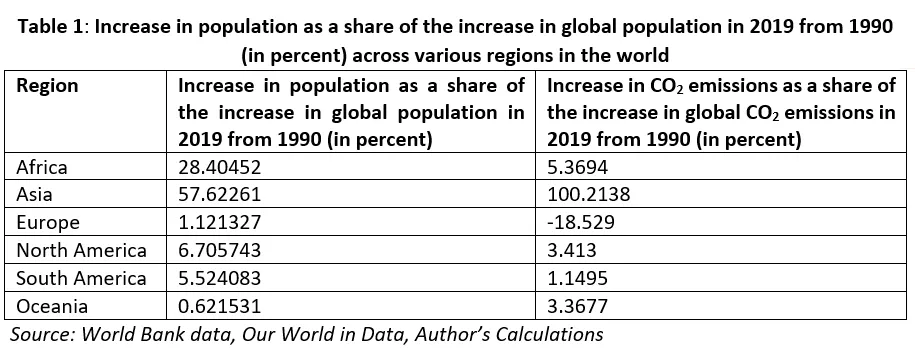

चित्र-1 1990 से 2019 की अवधि के दौरान विश्व जनसंख्या और वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन के बीच तुलना को ग्राफ के ज़रिये दिखाता है. यह प्रदर्शित करता है कि जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती है, वैसे-वैसे वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन भी बढ़ता है. हालांकि, ग्राफ से यह स्पष्ट है कि जीएचजी उत्सर्जन में वृद्धि की दर, जनसंख्या में वृद्धि की दर से ज़्यादा है. प्रथम दृष्टया, जनसंख्या में वृद्धि के साथ उत्सर्जन स्तर में वृद्धि होती लगती है. नीचे दी गयी तालिका, जो जनसंख्या वृद्धि और CO2 उत्सर्जन में बढ़ोतरी के क्षेत्रीय रुझानों को दिखाती है, यह स्पष्टता हासिल करने में मदद करती है कि जनसंख्या वृद्धि किस तरह से उत्सर्जन में वृद्धि को प्रभावित करती है.

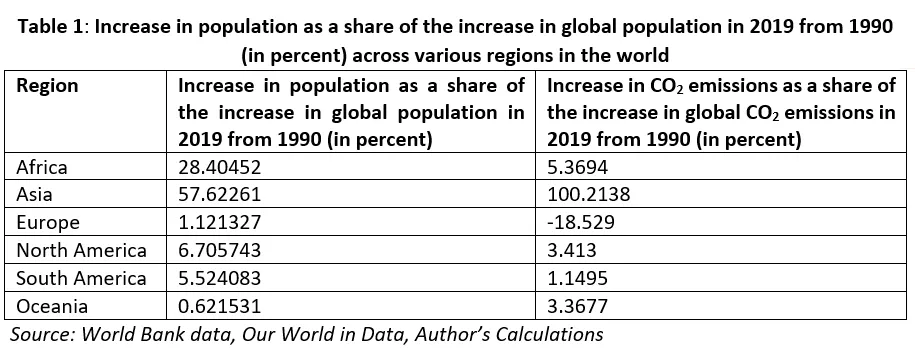

तालिका-1 से साफ़ है कि जनसंख्या वृद्धि के साथ हमेशा CO2 उत्सर्जन में वृद्धि नहीं होती. यूरोप के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि और CO2 उत्सर्जन में बदलाव की अंत:क्रिया इसका एक उदाहरण है. इसके अलावा, जनसंख्या में बढ़ोतरी में हिस्सेदारी CO2 उत्सर्जन में वृद्धि/कमी में हिस्सेदारी के समानुपाती नहीं है. एशिया के मामले में, वैश्विक CO2 उत्सर्जन में वृद्धि में उसका हिस्सा वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि में उसके हिस्से का लगभग दोगुना है. दूसरे क्षेत्रों का व्यवहार इसके विपरीत है. उदाहरण के लिए, वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि में अफ्रीका का हिस्सा 28 फ़ीसद है, लेकिन वैश्विक CO2 उत्सर्जन में वृद्धि के केवल पांच फ़ीसद हिस्से के लिए वह ज़िम्मेदार है.

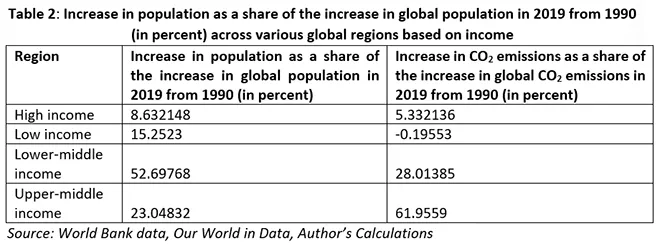

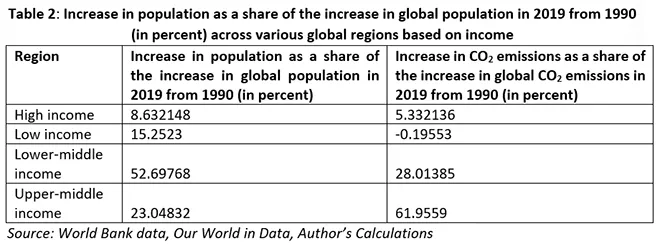

उपरोक्त तालिका जनसंख्या वृद्धि और CO2 उत्सर्जन में बढ़ोतरी के बीच अंत:क्रिया के लिए देशों को उनकी आमदनी के आधार पर समूहों में बांटने के निहितार्थ सामने रखती है. जैसा कि निम्न-आय वाले देशों के मामले से पता चलता है, जनसंख्या में वृद्धि का मतलब आवश्यक रूप से CO2 उत्सर्जन में वृद्धि नहीं है. वैश्विक CO2 उत्सर्जन में हुई बढ़ोतरी में निम्न मध्यम-आय वाले देशों का हिस्सा वैश्विक जनसंख्या वृद्धि में उनके हिस्से के आधे से बस कुछ ही ज़्यादा है. वैश्विक CO2 उत्सर्जन की वृद्धि में उच्च-मध्यम आमदनी वाले देशों का हिस्सा वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि में उनके हिस्से का लगभग तिगुना है.

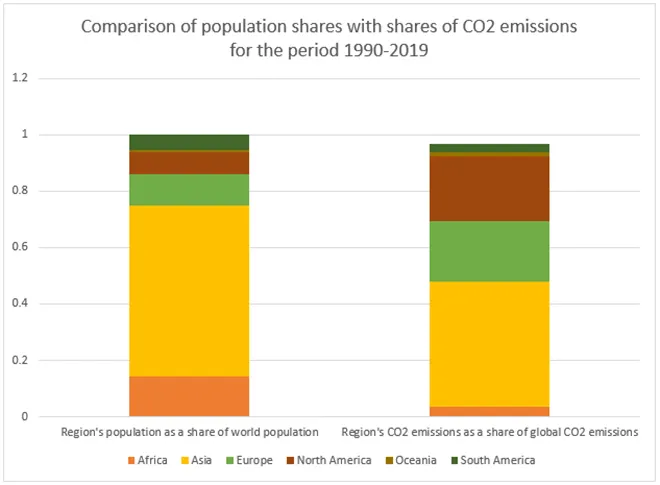

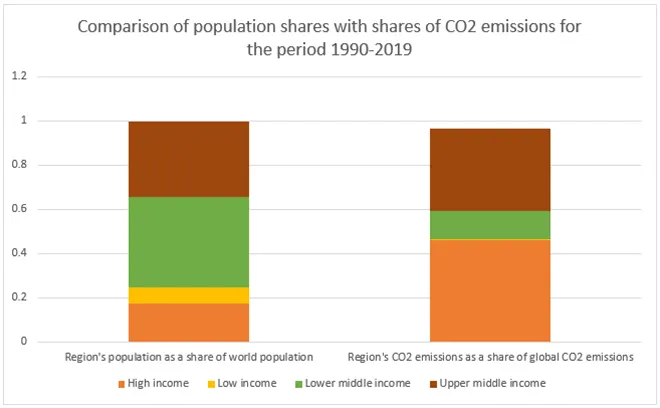

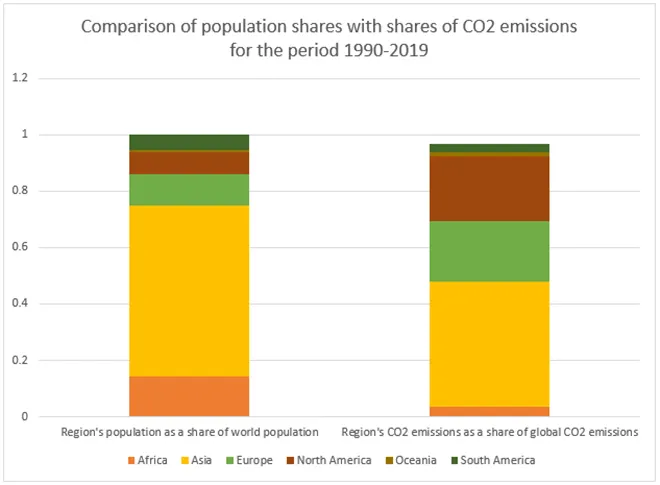

स्रोत: चित्र 2: वर्ल्ड बैंक डाटा, ऑवर वर्ल्ड इन डेटा, लेखक़ के द्वारा दिये गये आंकड़े

चित्र 2 के मुताबिक़, 1990 से 2019 की अवधि के लिए संचयी वैश्विक CO2 उत्सर्जन में किसी क्षेत्र का संचयी CO2 उत्सर्जन का हिस्सा, कुल संचयी वैश्विक जनसंख्या में उस क्षेत्र की संचयी जनसंख्या के हिस्से के ठीक उलट है. 1990 से 2019 की अवधि के दौरान वार्षिक उत्सर्जन को जोड़ने से संचयी CO2 उत्सर्जन प्राप्त हुआ है. यह मापदंड हमें उपरोक्त अवधि में, जलवायु परिवर्तन में किसी क्षेत्र का कुल योगदान बताता है. इसी तरह, 1990 से 2019 की अवधि के दौरान प्रत्येक साल की वार्षिक जनसंख्या को जोड़ने से संचयी जनसंख्या प्राप्त हुई है. यह विश्लेषण यह समझने की कोशिश है कि एक साल विशेष में किसी क्षेत्र का CO2 उत्सर्जन, उस क्षेत्र में उस साल की कुल जनसंख्या से किस तरह प्रभावित होता है. ऊपर ग्राफ के रूप में दिखायी गयी तुलना संचयी आंकड़ों पर आधारित है, जो समय के साथ इस प्रभाव को एकत्र (एग्रीगेट) करने की कोशिश करती है तथा जनसंख्या और उत्सर्जन के बीच अंत:क्रिया को समय के बड़े फलक पर देखती है.

1990 से 2019 तक संचयी वैश्विक जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा (60.5 फ़ीसद) रखने वाला एशिया, इस अवधि के दौरान संचयी वैश्विक CO2 उत्सर्जन के सबसे बड़े अंश (44.4 फ़ीसद) के लिए भी ज़िम्मेदार है. हालांकि, यह संबंध दूसरे क्षेत्रों के लिए लागू नहीं होता. उदाहरण के लिए, अफ्रीका, जहां संचयी वैश्विक जनसंख्या का 14 फ़ीसद बसा हुआ है, का संचयी वैश्विक CO2 उत्सर्जन में हिस्सा महज़ तीन फ़ीसद है. यूरोप, जिसकी संचयी वैश्विक जनसंख्या में कम हिस्सेदारी (11 फ़ीसद) है, संचयी वैश्विक उत्सर्जन में अफ्रीका के हिस्से के सात गुना उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदार है. इसी तरह, जनसंख्या में उत्तर अमेरिका का हिस्सा अफ्रीका के हिस्से का ठीक आधा है, लेकिन उत्सर्जन स्तर में उसका हिस्सा अफ्रीका के हिस्से से सात गुना से ज़्यादा है. इसके अलावा, जनसंख्या में अफ्रीका के हिस्से के आधे से कम वाला दक्षिण अमेरिका संचयी उत्सर्जन स्तर में अफ्रीका के ठीक बराबर हिस्सा रखता है.

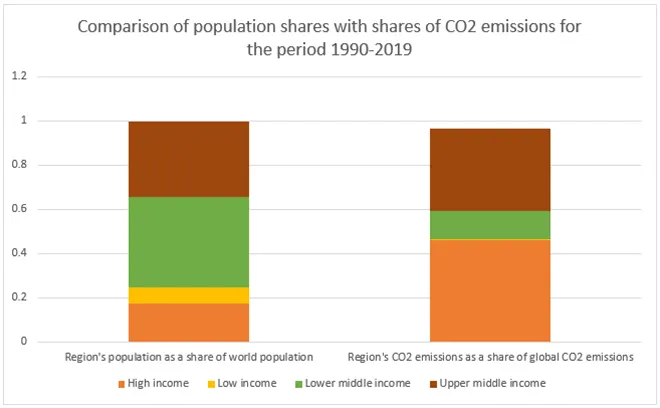

स्रोत: चित्र 3: वर्ल्ड बैंक डाटा, ऑवर वर्ल्ड इन डेटा, लेखक़ के द्वारा दिये गये आंकड़े

चित्र-3 1990 से 2019 की अवधि के लिए संचयी जनसंख्या और संचयी CO2 उत्सर्जन के बीच अंत:क्रिया को, आय के स्तर पर आधारित क्षेत्रीय समूहों के संदर्भ में जांचने-परखने में मदद करता है. जिस क्षेत्रीय समूह का आय स्तर ऊंचा, संचयी वैश्विक CO2 उत्सर्जन में उसके CO2 उत्सर्जन का हिस्सा भी ऊंचा. हालांकि, यह एक क्षेत्रीय समूह के जनसंख्या में हिस्से (संचयी वैश्विक जनसंख्या में उसके हिस्से के संदर्भ में) के बारे में सच नहीं है. उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं का संचयी वैश्विक जनसंख्या में हिस्सा 20 फ़ीसद से कम है, लेकिन वे लगभग आधे संचयी वैश्विक CO2 उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदार हैं. वहीं निम्न-आय वाले देशों में संचयी वैश्विक जनसंख्या का 7 फ़ीसद आबाद है, लेकिन संचयी वैश्विक CO2 उत्सर्जन में उनका हिस्सा महज़ 0.5 फ़ीसद है.

उपरोक्त विश्लेषण से, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मामला जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन के बीच धनात्मक सहसंबंध तक सीमित नहीं है. जनसंख्या में वृद्धि से उत्सर्जन बढ़े ही बढ़े, यह आवश्यक नहीं. आबादी में इस वृद्धि का क्षेत्रीय वितरण एक महत्वपूर्ण निर्धारक है जो यह तय करता है कि CO2 उत्सर्जन में बढ़ोतरी होगी या नहीं और उत्सर्जन कितना बढ़ेगा. उपरोक्त सवालों का जवाब देने में किसी क्षेत्र की भूभौतिकीय (जियोफिजिकल) और आर्थिक विशेषताओं के बीच की जटिल अंत:क्रिया प्रासंगिक है. साफ़ तौर पर, क्षेत्रों के बीच आय में असमानता कार्बन असमानता में भी परिणत हुई है.

सुझाव

प्रभावकारी जलवायु नीति के लिए ये पर्यवेक्षण महत्वपूर्ण निहितार्थ रखते हैं. उच्च-आय वाले देशों और विकसित दुनिया को विकासशील दुनिया के सापेक्ष कार्बन बजट के अपने अति-उपभोग पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है. विकसित दुनिया को एसडीजी 12 पर आधारित जलवायु नीतियों को लागू करने पर विचार करने की ज़रूरत है, यानी कि उत्पादन और उपभोग पर्यावरण के लिहाज़ से टिकाऊ हों. जलवायु परिवर्तन शमन पर आईपीसीसी की ताज़ा रिपोर्ट ने आर्थिक कुशलक्षेम तक पहुंचने के तरीक़ों के मामले में टिकाऊ जीवनशैलियों के एकीकरण के महत्व पर ज़ोर दिया है. विकासशील दुनिया को अपने विकास लक्ष्यों को उत्सर्जन से अपयुग्मित (डीकपलिंग) करते हुए आगे बढ़ाने के लिए रणनीतियों को चिह्नित करने की ज़रूरत है. बेशक, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अपने बूते और विकसित समर्थनकारी निकायों से मदद के ज़रिये सापेक्ष अपयुग्मन की दिशा में प्रयासों को मज़बूत कर रही हैं, लेकिन ग्लोबल साउथ पूर्ण रूप से अपयुग्मन की आकांक्षा तभी पाल सकता है जब उसे ग्लोबल नॉर्थ द्वारा वित्त व तकनीक के ज़रिये पर्याप्त समर्थन मिले.

बेशक, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अपने बूते और विकसित समर्थनकारी निकायों से मदद के ज़रिये सापेक्ष अपयुग्मन की दिशा में प्रयासों को मज़बूत कर रही हैं, लेकिन ग्लोबल साउथ पूर्ण रूप से अपयुग्मन की आकांक्षा तभी पाल सकता है जब उसे ग्लोबल नॉर्थ द्वारा वित्त व तकनीक के ज़रिये पर्याप्त समर्थन मिले.

यह भी स्वीकार करना होगा कि भले ही जनसंख्या वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के बीच धनात्मक सहसंबंध को क्षेत्रीय सच्चाइयों पर खरा उतरने की ज़रूरत है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के ख़िलाफ़ लड़ाई में जनसंख्या वृद्धि को पूरी तरह दरकिनार नहीं किया जा सकता. प्राकृतिक संसाधनों की क़िल्लत के बीच बढ़ती आबादी के बढ़ते दबावों के जलवायु परिवर्तन पर अपने प्रभाव हैं. वैश्विक समुदाय को उत्सर्जन पर जनसंख्या वृद्धि के असर से निपटने के लिए तार्किक, समतापूर्ण और निष्पक्ष ढंग से काम करना होगा.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV

PREV