विश्व आर्थिक मंच 2024 की बैठक के दौरान एक वैश्विक अभियान की शुरूआत की गई. ‘अनलॉक द एवरीडे’ नाम के इस अभियान का मक़सद सहायक तकनीकियों (AT) के प्रति जागरूकता बढ़ाना और विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाकर वैश्विक स्तर पर इस प्रौद्योगिकी तक लोगों की पहुंच आसान कर असमानता ख़त्म करना है. सहायक तकनीकी जनता की भलाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इस टेक्नोलॉजी में व्हीलचेयर, सुनने की मशीन (श्रवण यंत्र) और कृत्रिम अंगों को शामिल किया जाता है. विकलांग, बुजुर्ग और बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की स्वतंत्रता और कामकाज में आसानी के लिए ये चीजें बहुत अहम हैं. लगातार चल रहे संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं ने इनकी मांग बढ़ाई है, साथ ही इनकी आपूर्ति में रुकावट भी पैदा की है. AT पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के डेटा पोर्टल के मुताबिक वैश्विक स्तर पर 2.5 अरब लोगों को सहायक उत्पादों की ज़रूरत है, जो 2050 तक बढ़कर 3.5 अरब तक पहुंच जाएगी. शिक्षा, कामकाज, परिवार और समाज में सक्रिय रूप से भागीदारी करने के लिए सहायक तकनीकी ज़रूरी है, इसलिए इस तक पहुंच को मानवाधिकारों का ही एक अंग माना जाता है, लेकिन करीब एक अरब लोगों, खासकर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, को ये सुविधा मुहैया नहीं है. सहायक प्रौद्योगिकी पर WHO और UNICEF की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक कम आय वाले देशों (LICs) में ये असमानता बहुत ज़्यादा है. इन देशों में सिर्फ 3 प्रतिशत आबादी के पास ही सहायक उत्पाद हैं. अगर इसकी तुलना उच्च आय वाले देशों (HICs) से करें तो वहां 90 प्रतिशत लोगों तक इनकी पहुंच है. हालांकि सहायक उत्पादों तक पहुंच बढ़ाने के लिए एटी-10 परियोजना जैसी पहल की गई हैं, लेकिन एक संप्रभु निधि और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अभिनव प्रयोग इस खाई को पाटने और सहायक तकनीकी तक लोगों की पहुंच को आसान बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं.

सहायक प्रौद्योगिकी पर WHO और UNICEF की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक कम आय वाले देशों (LICs) में ये असमानता बहुत ज़्यादा है. इन देशों में सिर्फ 3 प्रतिशत आबादी के पास ही सहायक उत्पाद हैं.

सहायक प्रौद्योगिकी की भूमिका

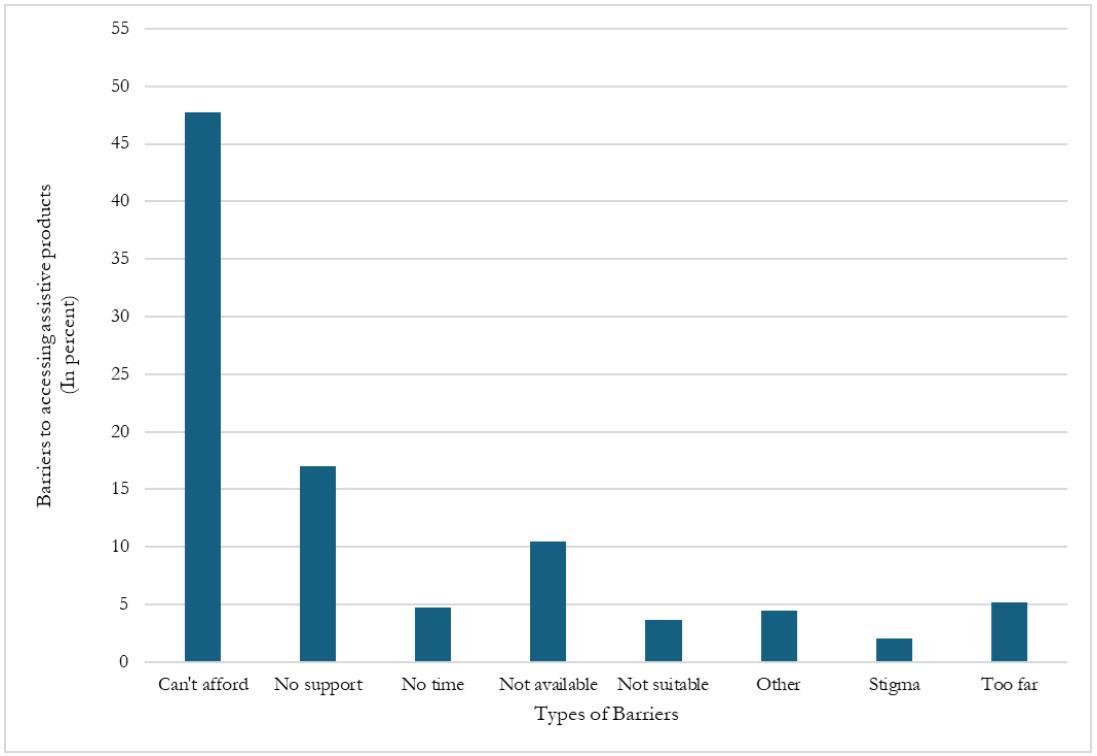

सहायक तकनीकी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज़ का अभिन्न अंग है. सतत विकास के लक्ष्यों (विशेषकर 3 और 10) को हासिल करने के लिए ये आवश्यक हैं. अगर AT का समय से प्रावधान किया जाए तो इसका सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे व्यक्तियों की सुरक्षा और स्वतंत्रता में सुधार होता है. हालांकि वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र में कुछ काम किए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि सहायक उत्पादों की उच्च लागत, अपर्याप्त वित्तीय मदद, जागरूकता का अभाव और इन चीजों की उपलब्धता. उदाहरण के लिए गतिशीलता बढ़ाने के लिए व्हीलचेयर बहुत महत्वपूर्ण हैं लेकिन जिन 80 मिलियन ज़रूरतमंद लोगों को व्हीलचेयर चाहिए, उनमें से सिर्फ 35 प्रतिशत लोगों को ही ये उपलब्ध है. एक उदाहरण श्रवण यंत्रों का भी है. एक अनुमान के मुताबिक करीब 1.5 अरब लोगों को सुनने की समस्या है, लेकिन श्रवण यंत्रों का उत्पादन वैश्विक मांग का सिर्फ 10 प्रतिशत ही पूरा कर पा रहा है. सुनने की समस्या का कोई इलाज नहीं हो पाने की वजह से वैश्विक स्तर पर सालाना करीब 980 अरब डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है. WHO के सहायक प्रौद्योगिकी पोर्टल में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक बनाए गए चित्र में ये दिखाया गया है कि सहायक उत्पादों तक पहुंच में प्रमुख बाधाएं क्या हैं.

ये सही है कि कई देशों में एटी तक पहुंच बना पाना मुश्किल है. लेकिन कुछ बड़े कारक जैसे कि राजनीतिक अशांति, सामाजिक-आर्थिक अस्थिरता, संरचनात्मक असमानताएं और संघर्ष भी कम आय वाले देशों के लिए इन उत्पादों तक पहुंच को कठिन बना देते हैं. खास तौर पर ये बात नाजुक और संघर्ष प्रभावित स्थितियों (FCAS) में लागू होती है. इन क्षेत्रों में मानवीय संकट को पूरा करने के लिए अनूठे और विशेष सहायक उत्पादों की ज़रूरत हो सकती है, जहां लोग संघर्ष की वजह से चोट या विकलांगता के शिकार हुए हों. इसके अलावा उन लोगों को भी इसकी आवश्यकता हो सकती है, जिन्हें संघर्ष शुरू होने से पहले ही इनकी ज़रूरत थी लेकिन ये सहायक उत्पाद उन्हें मुहैया नहीं हो सके हों. इस तरह की स्थिति मौजूद तंत्र पर ज्यादा दबाव डालती है. जो लोग विकलांगता के साथ जीवन जी रहे हैं, उनमें से 16 प्रतिशत ऐसे हैं, जो सशस्त्र संघर्ष में विकलांगता के शिकार हुए हैं. संघर्षों की अवधि, उनकी आवृति और संघर्षों की गंभीरता का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है. इससे जीने के लिए आवश्यक चीजों को जुटाना भी एक चुनौती बन जाता है, खासकर उनके लिए जो विकलांगता का सामना कर रहे हैं. FCAS वाले क्षेत्रों में सहायक तकनीकी के प्रावधान और पहुंच की चुनौतियों को संघर्ष से पहले की और बाद की स्थितियों में विभाजित किया जा सकता है.

संघर्षों की अवधि, उनकी आवृति और संघर्षों की गंभीरता का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है. इससे जीने के लिए आवश्यक चीजों को जुटाना भी एक चुनौती बन जाता है,

फिगर 1 : सहायक तकनीकी तक पहुंच के रास्ते में बाधाओं का वैश्विक औसत

स्रोत : Assistive Technology population access indicators

कई FCAS वाले क्षेत्रों में मौजूदा स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में इन सुविधाओं की कमी हो सकती है. वहां इन सेवाओं को देने के लिए सीमित संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियों को रखा जा सकता है. इसके अलावा संघर्ष वाले क्षेत्रों में पुनर्वास सेवाओं सरकार की प्राथमिकता में नहीं होती. इसका सबूत इस बात से मिलता है कि इन सेवाओं की निगरानी के लिए वरिष्ठ नेताओं या अधिकारियों की तैनाती नहीं की जाती है. एक और पूर्व मौजूदा चुनौती सहायक उत्पादों का सीमित उत्पादन है, जिससे मांग और पूर्ति का अंतर और ज़्यादा बढ़ता है. दूसरी तरफ संघर्ष और संकट की वजह से पहले से ही कमज़ोर प्रणाली पर दबाव पड़ता है. इससे भी इन उत्पादों की पूर्ति में बाधा पहुंचती है. संघर्ष की वजह से स्वास्थ्य के तंत्र को संरचनात्मक नुकसान पहुंचता है, जबकि यही प्रणाली सहायक तकनीकी मुहैया कराती है. इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने और स्वास्थ्य कर्मचारियों के जबरन पलायन से भी एटी सेवाएं सीमित हो जाती हैं. संघर्ष की वजह से आर्थिक मंदी की स्थितियां भी पैदा होती है, जो सहायक प्रौद्योगिकी सेवाओं देने के लिए ज़रूरी वित्तीय मदद को प्रभावित करती हैं. विस्थापित आबादी का मुद्दा भी सहायक उत्पादों तक पहुंच में एक चुनौती पैदा करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं क्योंकि यहां पर कई तरह की प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है.

सहायक तकनीकी तक पहुंच में असमानता को ख़त्म करने की ज़रूरत को महसूस करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसके लिए एक वैश्विक उपाय तैयार किया है. जैसे कि विकलांग व्यक्तियों को मानवीय कार्रवाई में शामिल करने के लिए आईएएससी की गाइडलाइंस (2019), विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन (CRPD), सहायक प्रौद्योगिकी तक पहुंच में सुधार के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रस्ताव (2018). WHO ने अपने संकल्प में ये भी आह्वान किया है कि सहायक तकनीकी को लेकर एक वैश्विक रिपोर्ट भी तैयार की जाए, जिससे ये पता चल सके कि इन उत्पादों तक पहुंच में कितनी प्रगति हुई है. ऐसा करने से उपलब्ध सबूतों और वैश्विक अनुभवों के आधार पर एक व्यापक डेटाशीट भी तैयार की जा सकेगी. इन उपायों के बावजूद एटी तक पहुंच में असमानता, खासकर FCAS क्षेत्रों में, बनी हुई है. लोगों पर केंद्रित एटी इकोसिस्टम बनाने के लिए सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक सहयोग (GATE) 5P फ्रेमवर्क तैयार किया गया है. इस 5P फ्रेमवर्क में (पीपुल, पॉलिसी, प्रोडक्ट, सर्विस प्रोविज़न और पर्सनल) शामिल हैं. सहायक तकनीकी तक पहुंच को मज़बूत बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों को एक साथ आना होगा. उदाहरण के लिए WHO और GATE समुदाय केन्या, तंजानिया, सीरिया और इजिप्ट में मिलकर काम कर रहा है, जिससे एटी तक पहुंच को स्वास्थ्य सेवाएं प्रणाली के साथ एकीकृत किया जा सके. क्षमता का निर्माण किया जा सके और गतिशील सेवाओं का विकास हो. सरकारी मंत्रालय, प्रोफेशनल, नागरिक समूहों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र में बीच सहयोग के ऐसे उदाहरण सहायक तकनीकी को यूएचसी के दायरे में शामिल करने में मदद कर सकते हैं. इससे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के ज़रिए भी इन प्रावधान मज़बूत हो सकते हैं. ये एटी के घरेलू प्रावधानों को सुनिश्चित करने और इसे शिक्षा, श्रम, सेवाओं और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के साथ एकीकृत करने में मदद करता है.

इन रणनीतियों को साकार करने के लिए एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा विस्तारित किया जा सकता है.

आगे की राह

सहायक टेक्नोलॉजी की भौगोलिक कवरेज़ की सीमा को पर्याप्त और कुशलता से बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ज़रूरी हो जाता है. इसकी शुरुआत FCAS क्षेत्रों में AT के प्रावधान और समन्वय के ढांचे को बढ़ावा देकर की जा सकती है. WHO के मौजूदा डेटा पोर्टल में 70 सदस्य देशों के आंकड़े हैं. जिसे इन सेटिंग्स में एटी की ज़रूरत और अपूर्ण मांग के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्राथमिकता के तौर पर FCAS क्षेत्रों तक ले जाने की आवश्यकता है. इन आंकड़ों से AT के प्रावधान में बाधा डालने वाली चीजों की पहचान हो सकेगी और इसे दूर करने के उपाय किए जा सकेंगे. इसके अलावा आपातकालीन तैयारियों और मानवीय प्रतिक्रियाओं को भी AT में शामिल करने की ज़रूरत है. इन रणनीतियों को साकार करने के लिए एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा विस्तारित किया जा सकता है. हालांकि ये सिर्फ तात्कालिक उपाय है. लंबे समय में इसे प्रभावी बनाने के लिए AT की खरीद, आपूर्ति और वितरण की क्षमता और इसके तंत्र को और बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी. अनुसंधान और दान दाताओं को इससे जोड़कर इसे व्यवस्था को सक्षम बनाया जा सकता है, क्योंकि ये स्थिति ना सिर्फ मूल्यांकन का अवसर देती है बल्कि इससे FCAS की मांग को पूरा करने के लिए उसके अनुरूप प्रतिक्रियाओं का विकास भी होता है. ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सहायक प्रौद्योगिकी तक न्यायसंगत पहुंच बनाने के लिए व्यापक नीति बनाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है.

किरण भट्ट मनिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के प्रसन्ना स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के सेंटर फॉर डिप्लोमेसी डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल हेल्थ में रिसर्च फैलो हैं

संजय पाट्टनशेट्टी मनिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के प्रसन्ना स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस डिपार्टमेंट के मुखिया हैं.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV

PREV