दुनिया भर के विकसित देश, विशेष तौर पर G20 अर्थव्यवस्थाएं, उम्रदराज़ लोगों की बढ़ती जनसंख्या, गिरती फर्टिलिटी रेट और ज़्यादा औसत उम्र की वजह से जनसांख्यिकीय मामले में बड़े बदलाव के दौर से गुज़र रहे हैं. इस बदलाव के कारण सरकार के खर्च पर दबाव पड़ रहा है, ख़ासतौर पर उस समय जब अलग-अलग देश कोविड-19 महामारी से आर्थिक रूप से उबरने की कोशिश कर रहे हैं. इस पृष्ठभूमि में सरकारों को प्रवासियों के स्वागत से होने वाले फ़ायदों पर ध्यान देना चाहिए, ख़ासतौर पर उन प्रवासियों के स्वागत पर जो श्रम के उद्देश्य से एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं क्योंकि वो सकारात्मक वित्तीय लाभ मुहैया कराते हैं. वैसे तो आर्थिक बहाली के लिए प्रवासी अकेले समाधान नहीं हैं लेकिन वो गिरते श्रम बल के असर को दूर करने का एक साधन हो सकते हैं और वित्तीय निरंतरता को सुधारने और जनसंख्या के अनुपात को संतुलित करने में योगदान कर सकते हैं.

G20 के देशों में दुनिया की 70 प्रतिशत से ज़्यादा बुजुर्ग आबादी रहती है. 2019 तक की बात करें तो उम्रदराज आबादी यानी 65 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों की संख्या 50.1 करोड़ थी जो कि 2050 तक बढ़कर 1 अरब होने का अनुमान है यानी दुनिया की कुल जनसंख्या का 21 प्रतिशत

G20 के जनसांख्यिकीय परिदृश्य के साथ दिक़्क़त

G20 के देशों में दुनिया की 70 प्रतिशत से ज़्यादा बुजुर्ग आबादी रहती है. 2019 तक की बात करें तो उम्रदराज आबादी यानी 65 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों की संख्या 50.1 करोड़ थी जो कि 2050 तक बढ़कर 1 अरब होने का अनुमान है यानी दुनिया की कुल जनसंख्या का 21 प्रतिशत. G20 के देशों के बारे में उम्मीद है कि उनकी 10 प्रतिशत जनसंख्या उम्रदराज लोगों की होगी. इसी अवधि के दौरान ये उम्मीद भी है कि ज़्यादा फर्टिलिटी रेट से कम फर्टिलिटी रेट की तरफ बदलाव भी होगा. अनुमानों के मुताबिक़ 1955 के 4.9 से घटकर 2050 तक फर्टिलिटी रेट 2.3 हो जाएगी. जनसांख्यिकीय बोझ को और बढ़ाते हुए औसत उम्र में भी साथ-साथ बढ़ोतरी हो रही है. 1955 के 46.9 वर्ष से बढ़कर 2050 तक औसत उम्र 76.9 वर्ष होने का अनुमान है. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों की बीच की उम्र 2015 के 32.9 से बढ़कर 2050 तक 42.4 होने का अनुमान है. इस जनसांख्यिकीय बदलाव के परिणाम स्वरूप आर्थिक बहाली धीमी हो सकती है.

प्रवासियों की एक बड़ी संख्या (86.5 प्रतिशत) काम-काजी उम्र के समूह के भीतर है यानी 25-64 वर्ष के बीच. लेकिन प्रवासन की श्रेणी के भीतर केवल श्रमिक प्रवासियों को ही आर्थिक किरदार के रूप में शामिल किया जाता है.

इसकी शुरुआत उम्र से जुड़े कार्यक्रमों पर GDP के हिस्से के रूप में सरकारी खर्च में बढ़ोतरी से होगी. विकसित देशों के बारे में पूर्वानुमान लगाया गया है कि उनका खर्च 2015 के 16.4 प्रतिशत से बढ़कर 2050 तक 21.4 प्रतिशत हो जाएगा. कम विकसित देश जो खर्च बढ़ाने में समर्थ नहीं हैं, उन्हें ज़्यादा दर पर कर्ज़ का सामना करना होगा. इसकी वजह से दूसरे खर्चों जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर या शिक्षा पर खर्च में काफ़ी कटौती करने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर इसका नतीजा करों के बोझ में बढ़ोतरी के रूप में भी सामने आ सकता है. इसके कारण सरकारों के द्वारा अपना सार्वजनिक कर्ज़ कम करना और भी मुश्किल हो जाएगा. इस तरह एक उम्रदराज और कम फर्टिलिटी रेट वाली जनसंख्या का आर्थिक दबाव महामारी से उबरने की कोशिश कर रहे देशों के लिए एक रुकावट है. इस दबाव से उबरने में प्रवासी एक निर्णायक समाधान बन सकते हैं और G20 देशों के लिए दीर्घकालीन फ़ायदे में योगदान कर सकते हैं.

अवसर के रूप में प्रवासी

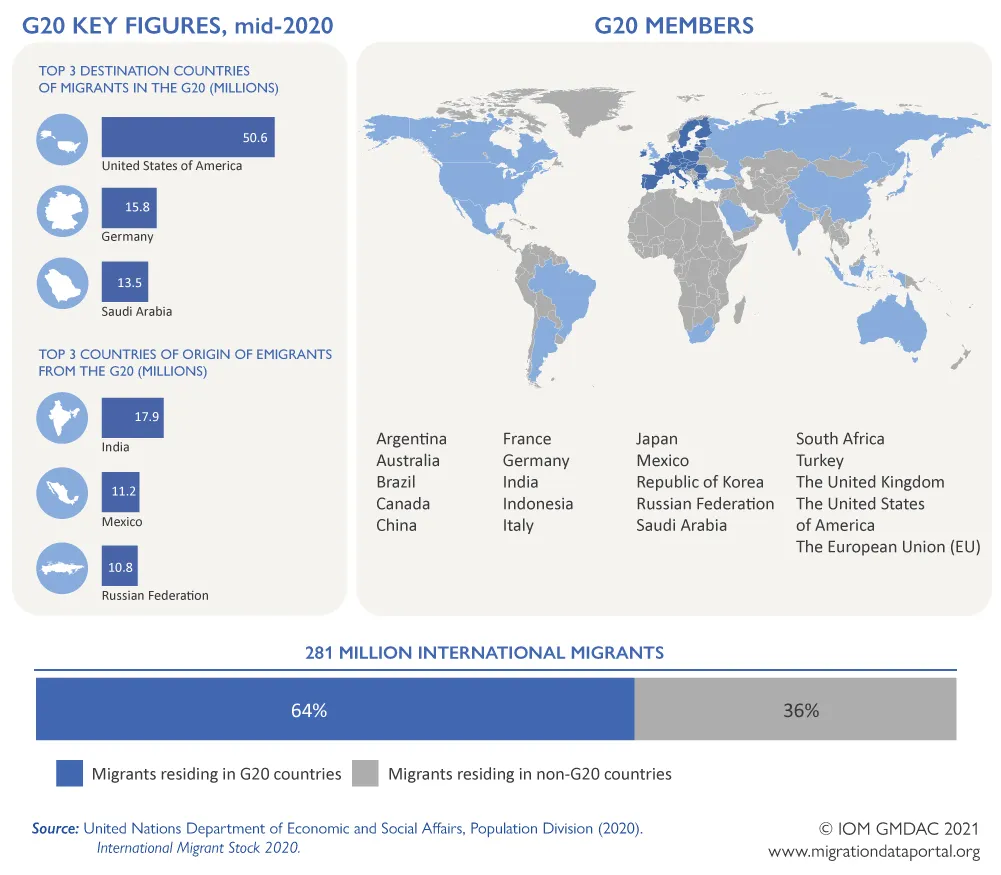

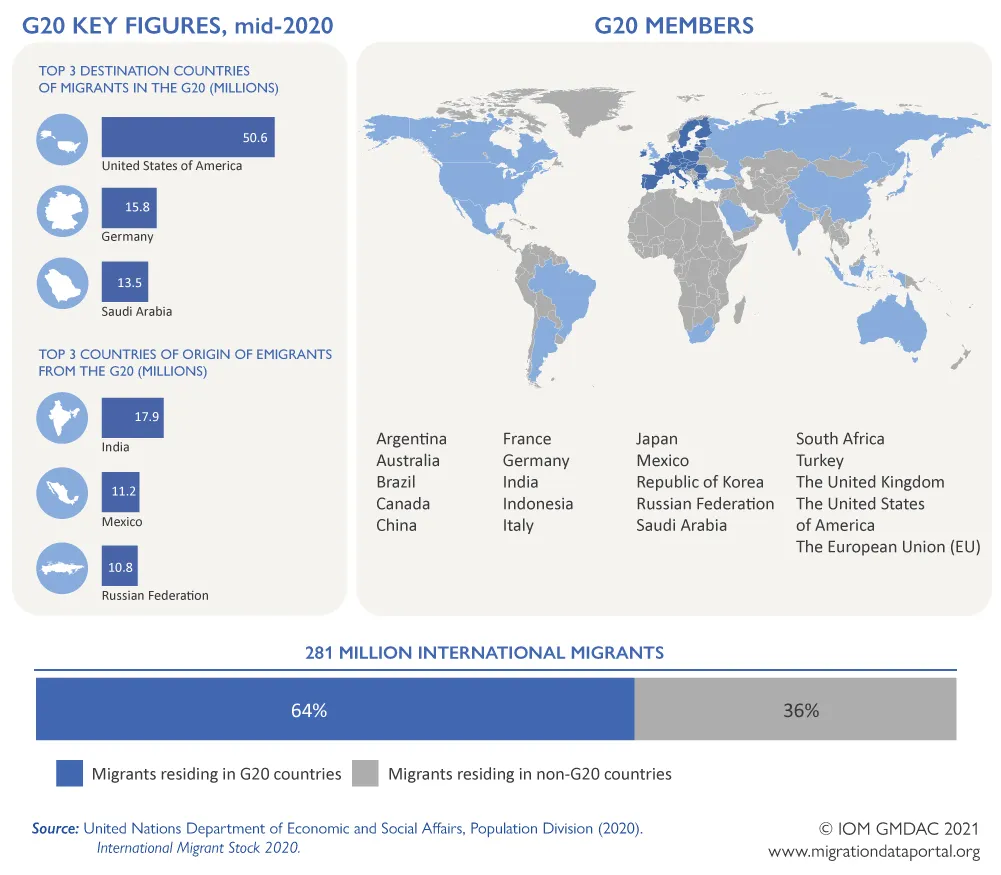

ऊपर के आंकड़ों में ये देखा जा सकता है कि महामारी की वजह से G20 के देश वैश्विक प्रवासन व्यवस्था के केंद्र में हैं. 2020 के मध्य तक दुनिया भर में 28.1 करोड़ प्रवासी होने का अनुमान है और उनमें से 64 प्रतिशत G20 के देशों में रहते थे. इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए मूल निवासियों की मज़दूरी और रोज़गार के अवसरों पर प्रवासन के ख़राब आर्थिक असर को लेकर चिंताएं हैं. लेकिन प्रवासन का आर्थिक पहलू अक्सर मानवीय विमर्श से ढंक दिया जाता है. एक आर्थिक नज़रिए से इन स्वरूपों का विश्लेषण भागीदारों को क़दम उठाने योग्य और व्यावहारिक जवाब की पहचान करने में मदद करेगा.

अभूतपूर्व संकट के समय में प्रवासियों के द्वारा लाई गई रक़म मेज़बान देशों के लिए व्यापार घाटे की तरफ़ फिसले बिना पैसे का एक प्रमुख स्रोत बन जाती है. यहां ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि आर्थिक बहाली के लिए एकमात्र उत्तर प्रवासी नहीं हैं.

प्रवासियों की एक बड़ी संख्या (86.5 प्रतिशत) काम-काजी उम्र के समूह के भीतर है यानी 25-64 वर्ष के बीच. लेकिन प्रवासन की श्रेणी के भीतर केवल श्रमिक प्रवासियों को ही आर्थिक किरदार के रूप में शामिल किया जाता है. वैसे तो इसे एक स्वैच्छिक अभियान मान लिया गया है लेकिन हाल की घटनाएं बताती हैं कि बाहरी कारण आर्थिक प्रवासियों और मानवीय प्रवासियों के बीच की दूरी को धुंधला करते हैं. प्रमुख अंतर ये है कि श्रमिक प्रवासी मानवीय प्रवासियों की तुलना में ज़्यादा वित्तीय योगदान प्रदान करते हैं. श्रमिक प्रवासियों का शुद्ध वित्तीय योगदान तभी तक सकारात्मक है जब तक कि उनकी उम्र 49 साल से कम है. इसके विपरीत शरणार्थियों का शुद्ध वित्तीय योगदान नकारात्मक है. वैसे तो प्रवासियों का वित्तीय अनुपात मूल निवासियों में से काम-काजी लोगों से कम है लेकिन ये उम्रदराज आबादी के लोगों के बराबर या उससे ज़्यादा है. इस तरह G20 की आर्थिक बहाली के लिए प्रवासियों को एक समाधान की तरह पेश करते समय इसमें मुख्य रूप से श्रमिक प्रवासियों को शामिल किया जाता है जो ज़रूरी हुनर के साथ आते हैं और मेज़बान देश की मानवीय पूंजी की सहायता कर सकते हैं.

66.2 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं जबकि 26.7 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र में और 7.1 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में लगे हैं. इन क्षेत्रों में बुनियादी कौशल की ज़रूरत होती है जो प्रवासियों के पास है. इन कामों के लिए कम मज़दूरी देकर प्रवासियों को काम पर रखने से घरेलू कंपनियां श्रम की लागत घटा सकती हैं, वहीं स्थानीय लोगों के लिए ऐसे नये अवसरों की रचना होती है जिनमें बेहतर हुनर की ज़रूरत होती है और जहां बेहतर वेतन मिलता है. इसके असर से दीर्घकालीन स्थायी आर्थिक फ़ायदा मिल सकता है. लेकिन अर्थव्यवस्था में प्रवासियों की भागीदारी का लाभ सिर्फ़ श्रम बल की हिस्सेदारी तक सीमित नहीं है. G20 के देश आमदनी के प्रमुख स्रोत के रूप में सीमा पार पैसे भेजने में प्रवासियों की हिस्सेदारी को भी मानते हैं.

महामारी के बाद बहाली के मौजूदा दौर में श्रम बल की कमी को स्थानीय तौर पर पूरा नहीं किया जा सकता है क्योंकि बुजुर्गों की आबादी बहुत ज़्यादा है. इसे देखते हुए प्रवासी, विशेष रूप से श्रमिक प्रवासी, एक पसंदीदा वित्तीय स्थिति में हैं.

G20 के सऊदी अरब शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने पैसे भेजने को ग़रीबी ख़त्म करने, आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने और डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में एक अभिन्न किरदार के रूप में देखा. मेज़बान देशों के लिए ये रक़म चालू खाते में अचानक बदलाव को रोकने में मदद कर सकती है, क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर सकती है और नये निवेश के आगमन को आसान बना सकती है. अभूतपूर्व संकट के समय में प्रवासियों के द्वारा लाई गई रक़म मेज़बान देशों के लिए व्यापार घाटे की तरफ़ फिसले बिना पैसे का एक प्रमुख स्रोत बन जाती है. यहां ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि आर्थिक बहाली के लिए एकमात्र उत्तर प्रवासी नहीं हैं. इसके बदले उनकी कोशिशें और विशेषताएं स्थानीय आबादी के द्वारा छोड़ी गई शून्यता को भरकर विकास की मौजूदा योजनाओं में मदद कर सकती हैं. इस प्रकार प्रवासन को देखने का एक वैकल्पिक अर्थशास्त्र आधारित रास्ता है. ये ऐसा रास्ता है जो सुरक्षा और मानवीय चिंताओं से ग्रस्त नहीं है बल्कि ये मेज़बान देशों के सतत पुनर्निर्माण में मदद करता है.

निष्कर्ष

G20 की आर्थिक बहाली के समाधान के रूप में प्रवासियों पर विचार करने का मुद्दा ऐसे वक़्त में आया है जब ये देश जनसांख्यिकीय बदलाव का अनुभव कर रहे हैं. महामारी के बाद बहाली के मौजूदा दौर में श्रम बल की कमी को स्थानीय तौर पर पूरा नहीं किया जा सकता है क्योंकि बुजुर्गों की आबादी बहुत ज़्यादा है. इसे देखते हुए प्रवासी, विशेष रूप से श्रमिक प्रवासी, एक पसंदीदा वित्तीय स्थिति में हैं. वो काम-काजी आबादी की श्रेणी में आते हैं जिनके पास ज़रूरी हुनर है और इसलिए उनका सकारात्मक प्रभाव होता है. इस तरह प्रवासियों के विश्लेषण का उद्देश्य एक आंशिक संतुलन को ठीक करने वाले के रूप में करने से हटकर उन्हें एक सपरूप श्रम बाज़ार के रूप में करने का होना चाहिए और उनकी क्षमताओं पर एक सामान्य संतुलन की रूप-रेखा के भीतर विचार करने के बदले विभिन्न प्रकार के श्रमिकों की आपूर्ति के रूप में करना चाहिए. G20 के बदलते जनसांख्यिकीय परिदृश्य की पृष्ठभूमि में प्रवासी जनसंख्या आर्थिक विकास में एक भरोसेमंद किरदार हैं.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV

PREV