-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

क्या टैरिफ़ में गिरावट ने तमाम उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विकास को रफ़्तार दी है? अगर ऐसा है तो अब समय आ गया है कि हम विकास के अब तक के सफ़र और रणनीतियों का नए सिरे से मूल्यांकन करें.

Image Source: Getty

ट्रंप प्रशासन द्वारा जवाबी टैरिफ़ को आक्रामक तरीक़े से लागू करने की वजह से दुनिया के व्यापारिक मंज़र को तगड़ा झटका लगा है. इससे न केवल आर्थिक रूप से अलग थलग पड़ने के चलन के गहरा होने के संकेत मिलते हैं, बल्कि ये वैश्विक विकास के लिए ख़तरे का भी सूचक है. अब तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त में खुलेपन की व्यवस्था के सबसे बड़े प्रतिपादक के तौर पर सराहा जाता था, उसी ने नाटकीय बदलाव करते हुए उदारवाद की पुरानी नीति को त्यागकर अब अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था पर ज़ोर देने का फ़ैसला किया है. संरक्षणवाद के उभार से जूझ रही दुनिया के लिए ट्रंपवाद अब एक रूपक बन गया है. अमेरिका की व्यापार नीति में घरेलू अर्थव्यवस्था पर ज़ोर देने और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन द्वारा प्रतिक्रिया में उठाए गए क़दमों ने अब लोगों को मजबूर किया है कि वो इस बात पर बारीक़ नज़र डालें कि इन देशों की तुलना में उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने इसी दौरान उदारवाद का सफ़र किस तरह तय किया है. इस पृष्ठभूमि में इस लेख में तीन मुख्य बातों पर ज़ोर दिया गया है: (क) वर्ष 2000 से उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने विकसित देशों की तुलना में अपने टैरिफ में कहीं ज़्यादा कटौती की है और इस मामले में भारत सबसे आगे रहा है, तो चीन दूसरे नंबर पर रहा है; (ख) उभरती अर्थव्यवस्थाओं की टैरिफ की दरें एक दूसरे के समान होती जा रही हैं; (ग) भारत में टैरिफ के उदारीकरण से खपत को बढ़ावा मिला है और शायद इसी ने खपत पर आधारित विकास की ज़मीन तैयार की है.

अमेरिका की व्यापार नीति में घरेलू अर्थव्यवस्था पर ज़ोर देने और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन द्वारा प्रतिक्रिया में उठाए गए क़दमों ने अब लोगों को मजबूर किया है कि वो इस बात पर बारीक़ नज़र डालें कि इन देशों की तुलना में उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने इसी दौरान उदारवाद का सफ़र किस तरह तय किया है.

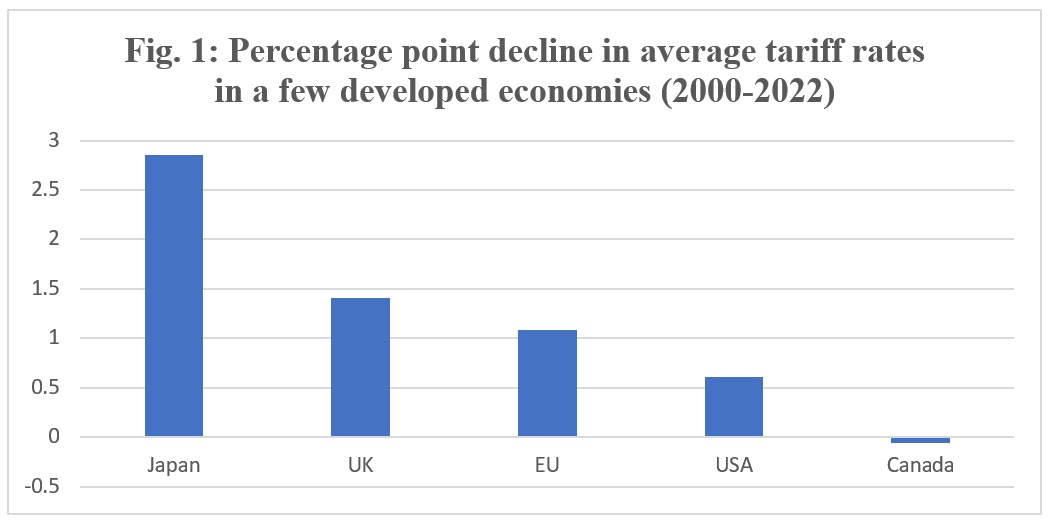

इस तरह, जिन विकसित विश्व की बहुत सी अर्थव्यवस्थाओं में पहले से ही टैरिफ की दरें काफ़ी कम थीं, उन्होंने 2008 के वित्तीय संकट के बाद से निर्बाध रूप से मुक्त व्यापार को लेकर अपनी प्रतिबद्धता की नए सिरे से समीक्षा करनी शुरू की. यूरोप ने वैसे तो टैरिफ़ की दरों को कम ही बनाए रखा. लेकिन ग़ैर टैरिफ़ उपायों (NTM) का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. जैसे कि पर्यावरण और सुरक्षा के कड़े मानक लागू करना, जिसकी सबसे ताज़ा मिसाल कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकेनिज़्म (CBAM) है. जापान ने अपने टैरिफ की दरों को स्थिर (1.8 प्रतिशत) बनाए रखा है, और औद्योगिक उत्पादों के लिए और भी कम टैरिफ लगाया है तो अपने कृषि क्षेत्र की हिफ़ाज़त के लिए उससे जुड़ी टैरिफ की दरें ऊंची रखी हैं. ग़ैर टैरिफ़ उपायों (NTM) का इस्तेमाल आम तौर पर सुरक्षा और खाने के मानकों के सिलसिले में किया जाता है, पर ये आक्रामक रूप से संरक्षणवादी नहीं होती. प्रभावी रूप से जापान, मोटे तौर पर उदारवादी है और उसने ग़ैर व्यापारिक उपायों का संयमित इस्तेमाल ही किया है. चूंकि ज़्यादातर विकसित अर्थव्यवस्थाओं में टैरिफ की दरें काफ़ी कम यानी एक से चार प्रतिशत के बीच रही हैं. ऐसे में पिछले दो दशकों के दौरान विकसित देशों के लिए अपनी टैरिफ की दरें और घटाने की गुंजाइश बहुत कम थी. टैरिफ की औसत दरों में प्रतिशत के अनुपात में ये कमी तीन फ़ीसद से भी कम रही है (चित्र-1).

स्रोत: लेखक द्वारा विश्व बैंक से जुटाए गए आंकड़े

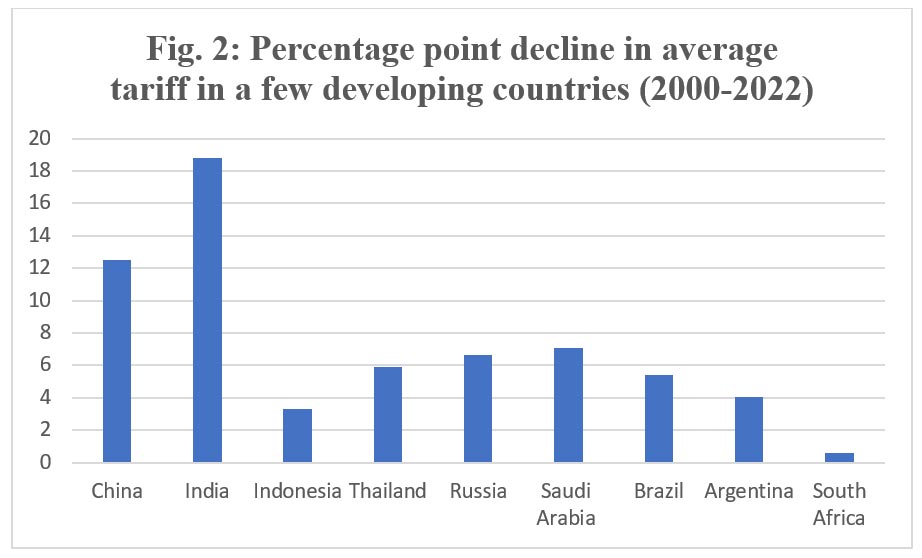

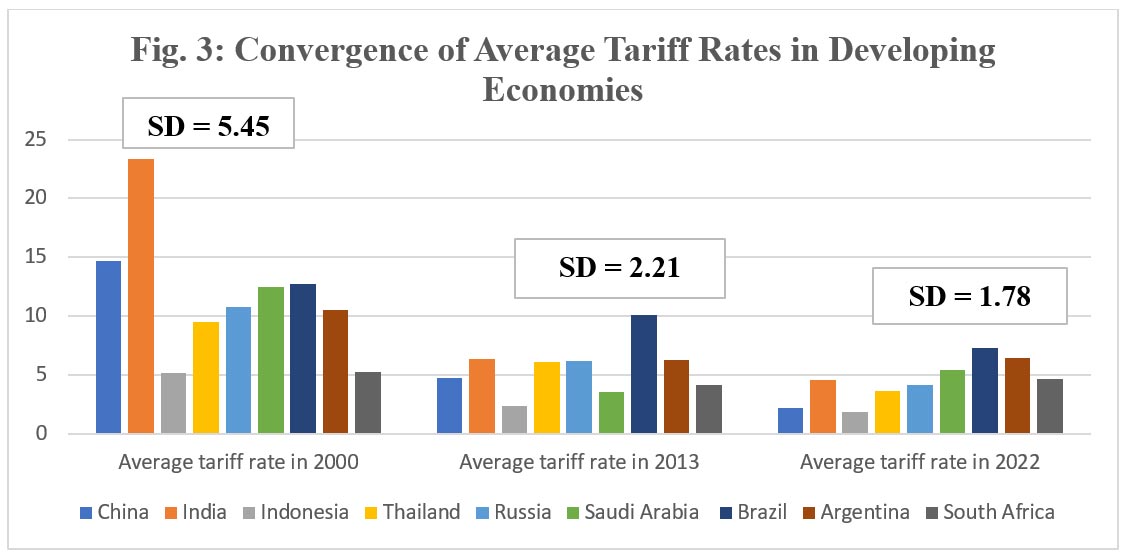

एक तुलनात्मक नज़र डालने पर पता चलता है कि टैरिफ की दरें घटाने के मामले में विकासशील देशों ने विकसित देशों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है (चित्र 2). वहीं, विकासशील देशों के टैरिफ की दरों का आपसी अंतर (SD) लगातार कम होता गया है, जो इन देशों में टैरिफ की दरों के मामले में व्यापार के उदारीकरण से मामले में समानता का संकेत देता है. साल 2000 से टैरिफ की दरों में कटौती के मामलों में भारत, तमाम विकासशील देशों में सबसे आगे है. 2022 में भारत की औसत टैरिफ की दर 4.6 फ़ीसद थी, जो वर्ष 2000 के 23.4 फ़ीसद की तुलना में लगभग 19 प्रतिशत कम है. चीन, इस मामले में भारत से ज़्यादा पीछे नहीं है. साल 2000 में चीन का औसत टैरिफ 15 प्रतिशत था, जो 2020 में घटकर 2.5 प्रतिशत ही रह गया है. चीन ने अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के दौरान सबसे पसंदीदा देश (MFN) के लिए टैरिफ की दरों को घटाया है, ताकि अपने कारोबार के स्रोतों में विविधता ला सके. हालांकि, चीन सब्सिडी का जमकर इस्तेमाल करता है और स्थानीय कंटेंट के नियम के साथ ही साथ सरकारी कंपनियों को मदद भी मुहैया कराता है. जहां रूस की टैरिफ की दरें 2008 के 8.6 फ़ीसद से घटकर 2015 में केवल 3.1 प्रतिशत रह गई थीं. लेकिन, 2014 के बाद जब पश्चिमी देशों ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तो रूस ने आयात पर पाबंदी लगाई, स्थानीय बाज़ारों को बढ़ावा दिया और निर्यात पर भी शिकंजा कसा है. भू-राजनीति और अपनी सुरक्षा संबंधी नीति की वजह से रूस पहले की तुलना में ज़्यादा बंद अर्थव्यवस्था बन गया है.

स्रोत: लेखक द्वारा विश्व बैंक से जुटाए गए आंकड़े

ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका, दोनों ने पिछले कई वर्षों के दौरान अपने टैरिफ में काफ़ी कटौती की है. हालांकि, ब्राज़ील अभी भी अपने समकक्ष देशों से कहीं अधिक टैरिफ लगाता है और स्थानीय कंटेंट के नियमों और पर्दे के पीछे से टैरिफ लगाने की नीति अपनाता है. वहीं दक्षिण अफ्रीका लगातार सुरक्षात्मक क़दमों और व्यापारिक उपायों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है, जिसमें स्टील और कृषि क्षेत्र के संरक्षण पर विशेष रूप से ज़ोर दिया जाता है. हालांकि, भारत का उदाहरण ये साफ़ कर देता है कि न तो पूरी तरह से उदारीकरण ही ठीक है और न ही संरक्षणवाद को पूरी तरह से अपनाना ही मुफ़ीद है. इसके बजाय, प्रतिस्पर्धा और वैश्विक बाज़ारों के साथ एकीकरण को बढ़ावा देने के साथ ही साथ अहम घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने की नीतियों का रणनीतिक मेल ज़्यादा कारगर साबित हुआ है.

स्रोत: लेखक द्वारा विश्व बैंक से जुटाए गए आंकड़े

यही नहीं, जैसा कि कोई भी टेबल 1 के आंकड़ों को देखकर समझ सकता है कि विकासशील देशों के टैरिफ में लगातार गिरावट आने की वजह से अब उनकी टैरिफ की दरें भी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की लगभग बराबरी के स्तर पर पहुंच चुकी हैं. हालांकि, अभी भी कुछ अंतर तो बाक़ी है.

टेबल 1: औसत टैरिफ की दरों में आती गिरावट

|

वर्ष |

चुनिंदा विकासशील देशों में टैरिफ की औसत दरें |

ग्लोबल नॉर्थ के चुनिंदा देशों में औसत टैरिफ दरें |

|

2000 |

11.71 |

2.54 |

|

2013 |

5.05 |

1.46 |

|

2022 |

4.51 |

1.37 |

स्रोत: विश्व बैंक के आंकड़ों से लेखक द्वारा स्वयं निकाले गए निष्कर्ष

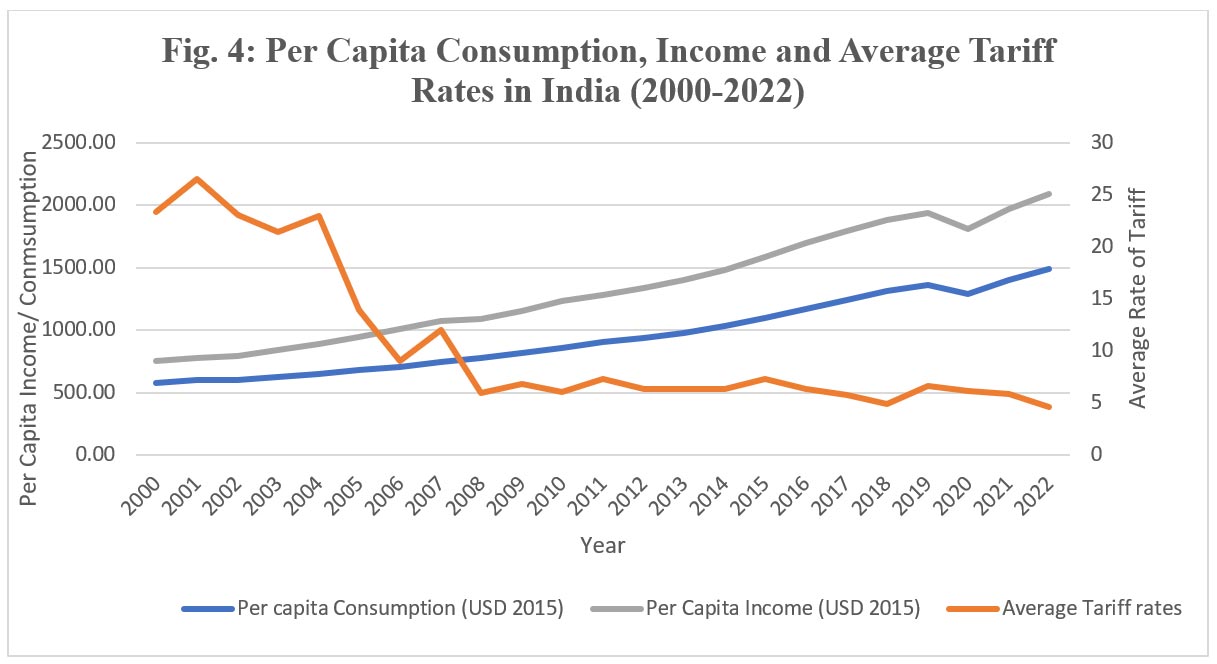

अगर हम टैरिफ के उदारीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े असर पर नज़र डालें, तो कुछ दिलचस्प नतीजे सामने आते हैं. चित्र 4 ये दिखाता है कि जैसे जैसे भारत में टैरिफ की औसत दरें कम हुई हैं, वैसे वैसे देश में खपत में इज़ाफ़ा होता नज़र आया है. एक भरोसेमंद मानक के तौर पर प्रति व्यक्ति खपत और औसत टैरिफ की दरों का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर पता चलता है कि टैरिफ की औसत दरों में गिरावट आने की वजह से पिछले कई वर्षों के दौरान औसत प्रति व्यक्ति खपत बढ़ती गई है. ऐसे में भारत टैरिफ में काफ़ी कटौती करके एक संतुलित सुधारक देश के तौर पर उभरा है. जहां व्यापार में उदारीकरण (इस दौरान भारत का व्यापार GDP अनुपात 85 प्रतिशत बढ़ गया) और प्रति व्यक्ति खपत की गति तेज़ रही है.

भारत की अर्थव्यवस्था मोटे तौर पर 1991 से ही घरेलू खपत पर अधिक आधारित रही है. वहीं ये लेख एक विश्वसनीय कड़ी की तरफ़ इशारा करता है. ऐसा लगता है कि टैरिफ में कटौती ने आयात को सस्ता और अधिक सुगम बनाकर प्रति व्यक्ति खपत को तेज़ किया है और चीन ने भी इसी रास्ते को अपनाया है.

इस संदर्भ में ये रेखांकित किया जाना आवश्यक है कि पिछले दो दशकों के दौरान औसत टैरिफ घटाने के मामले में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अगुवा रहने के बावजूद भारत ने बेरोक-टोक टैरिफ उदारीकरण का रास्ता नहीं अपनाया. इसके बजाय 2014 के बाद जो तब्दीली आई, वो एक संतुलित नज़रिए का संकेत देती है: ‘मेक इन इंडिया’ के तहत भारत ने 2017 से चुनिंदा क्षेत्रों को संरक्षण देने की दिशा में क़दम बढ़ाया और इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू एप्लायंस और गाड़ियों के कलपुर्ज़ों के मामले में टैरिफ में बढ़ोत्तरी की है. औसत टैरिफ 2017 में 5.8 प्रतिशत था, जो 2019 में बढ़कर 6.6 फ़ीसद पहुंच गया, जो टैरिफ के उदारीकरण में रणनीतिक रूप से आए ठहराव का संकेत देता है. हालांकि, ये संरक्षणवाद भी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ. भारत, विश्व व्यापार संगठन (WTO) में एंटी डंपिंग उपायों का इस्तेमाल करने वाला सबसे सक्रिय सदस्य बन गया. 2023 में उसने 400 उत्पादों से जुड़े 133 केस दायर किए थे. इसके अलावा भारत ने खिलौनों, रसायनों और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में BIS के प्रमाणन की व्यवस्था अपनाने को अनिवार्य कर दिया. इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सेमीकंडक्टर और अहम केमिकल्स से जुड़े मुख्य कच्चे माल अन्य संसाधनों पर टैरिफ को घटा दिया गया, ताकि निर्माण के क्षेत्र की दिक़्क़तें दूर की जा सकें और वैश्विक मूल्य संवर्धन श्रृंखला से भारत को और नज़दीकी से जोड़ा जा सके. अपनी अर्थव्यवस्था के उभरते क्षेत्रों को संरक्षण देने के साथ साथ रणनीतिक रूप से अहम मूल्य संर्वधन श्रृंखलाओं का उदारीकरण भारत के मॉडल को, ‘संतुलित उदारीकरण’ वाला बनाता है.

लेकिन, असली सवाल कहीं गहरे बैठा है. भारत की अर्थव्यवस्था मोटे तौर पर 1991 से ही घरेलू खपत पर अधिक आधारित रही है. वहीं ये लेख एक विश्वसनीय कड़ी की तरफ़ इशारा करता है. ऐसा लगता है कि टैरिफ में कटौती ने आयात को सस्ता और अधिक सुगम बनाकर प्रति व्यक्ति खपत को तेज़ किया है और चीन ने भी इसी रास्ते को अपनाया है. इससे अधिक व्यापक परिकल्पना को बल मिलता है, जिसे आज़माया जा सकता है: क्या उभरती अर्थव्यवस्थाओं में टैरिफ की ये गिरावट ही विकास की प्रमुख वजह रही है? अगर ऐसा है, तो ये केवल विकसित भारत को बढ़ावा देने के पीछे ख़ास भारत पर लागू होने वाली वजह नहीं है; असल में ये दूसरी उभरती और उदार होती अर्थव्यवस्थाओं के विकास के सफर और रणनीतियों पर एक नज़र और डालने की भी अपील है.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Dr Nilanjan Ghosh is Vice President – Development Studies at the Observer Research Foundation (ORF) in India, and is also in charge of the Foundation’s ...

Read More +