हाल के दिनों में भारत और चीन के रिश्ते बेहद ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं. क्या हम ऐसा ही चाहते हैं? कोविड-19 से ख़तरा दोनों देशों को है, लेकिन लगता है ये संकट भी दोनों देशों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा नहीं है. भारत और चीन दोनों को अपने लंबे इतिहास में प्लेग से लड़ने का बड़ा गहरा अनुभव रहा है. मैं समझता हूं कि दोनों ही देश देर-सवेर कोविड-19 महामारी से पार पाने में कामयाब हो जाएंगे. हालांकि, कोविड का सवाल इस समय सबसे अहम नहीं है. इस समय अहम सवाल ये है क्या इस वैश्विक महामारी के संकट के बीच दोनों देशों के बीच सीमा पर जंग जैसे हालात पैदा करना ज़रूरी है.

कोविड-19 की समस्या शुरू होने के बाद से ही भारत और चीन दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को कई चुनौतियों और इम्तिहानों से गुज़रना पड़ा है. ऐसे में अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए युद्ध छेड़ना कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं है. एक चीनी नागरिक के तौर पर मैं साफ़ तौर पर कहना चाहूंगा कि हालांकि हमने इस महामारी पर काबू पा लिया है लेकिन हमें इस दौर में कई संकटों का भी सामना करना पड़ा है. मिसाल के तौर पर, चीन में कई सॉफ़्टवेयर इंजीनियरों के सामने 30 वर्ष की उम्र होते ही नौकरी से निकाले जाने का ख़तरा आ खड़ा हुआ है. ऐसा इसलिए क्योंकि सॉफ़्टवेयर कंपनियां सिर्फ़ नौजवानों को काम पर रखकर उनसे मोटा मुनाफ़ा कमाना चाहती हैं. दूसरी ओर देखें तो चीन में बुज़ुर्गों की बढ़ती तादाद और उनसे जुड़ी समस्याएं दिनोंदिन गंभीर होती जा रही हैं. चीन में युवाओं की आबादी लगातार कम होती जा रही है और श्रम की लागत बढ़ती ही जा रही है. ये एक विरोधाभासी स्थिति है. एक तरफ़ तो कंपनियां 30 वर्ष से ऊपर के लोगों को भर्ती नहीं करना चाहती वहीं दूसरी ओर चीन में नौजवानों की संख्य़ा लगातार कम होती जा रही है.

चीन में बुज़ुर्गों की बढ़ती तादाद और उनसे जुड़ी समस्याएं दिनोंदिन गंभीर होती जा रही हैं. चीन में युवाओं की आबादी लगातार कम होती जा रही है और श्रम की लागत बढ़ती ही जा रही है. ये एक विरोधाभासी स्थिति है.

श्रम से जुड़े इन मसलों के अलावा चीन में ज़मीन और मकानों की कीमतें आसमान छू रही हैं. यह सेक्टर ज़रूरत से ज़्यादा क्षमता-निर्माण से जुड़ी समस्याओं से दो-चार हो रहा है. 29 अक्टूबर 2019 को फोर्ब्स पत्रिका में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक “चीन में घरों के दाम आम लोगों की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं. घऱ खरीदने के लिए डाउन पेमेंट के तौर पर बड़ी रकम की ज़रूरत प़ड़ती है. ज़मानती ब्याज़ दरें भी बढ़ती जा रही हैं. ऐसे में चीन की नई पीढ़ी के आम नौजवानों के लिए घर खरीदना एक सपने जैसा बनकर रह गया है.” चीन में घरों की आसमान छूती क़ीमतों ने नौजवानों को ग़ुलामों की तरह नौकरी करने पर मजबूर कर दिया है. वो घरों के किराए या घर ख़रीदने के लिए लिए गए कर्ज़ की मासिक किश्त चुकाने के लिए जूझते रहते हैं.

आर्थिक विकास, स्थिरता और युद्ध की अभिलाषा

वहीं दूसरी ओर अगर निर्माण उद्योग की बात करें तो इस क्षेत्र में भी चीन ज़रूरत से ज़्यादा क्षमता निर्माण की समस्या से दो चार हो रहा है. ज़रूरत से ज़्यादा क्षमता निर्माण से सीधे तौर पर संसाधनों और ऊर्जा की बर्बादी होती है. इतना ही नहीं इसके नतीजे के तौर पर एक ही उद्योग से जुड़ी कंपनियों के बीच गलाकाट प्रतिस्पर्धा मचती है, वस्तुओं की क़ीमतें काफी नीचे आ जाती है और व्यापारिक झगड़े बढ़ जाते हैं. आख़िरकार इन सबसे देश की पूरी अर्थव्यवस्था के स्वस्थ विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है. चीन ने ज़रूरत से ज़्यादा क्षमता को कम करने के लिए भारी क़ीमत चुकाई है. इस सिलसिले में स्टील उद्योग की मिसाल ले सकते हैं. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है “चीन ने 2016 से स्टील उत्पादन की अपनी कुल क्षमता में से 150 मिलियन टन से ज़्यादा की कमी की है. ये विश्व में स्टील उत्पादन क्षमता कटौती का कुल 114 प्रतिशत है. चीन ने स्टील क्षेत्र में काम कर रहे 2 लाख 80 हज़ार कर्मचारियों को वहां से निकालकर कहीं और खपाया है. हटाए गए कर्मियों की ये तादाद अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान में स्टील क्षेत्र में काम करने वाले कुल कर्मचारियों से भी ज़्यादा है.”

उत्पादन-क्षमता से जुड़े ये आंकड़े सचमुच विशाल हैं. स्टील उद्योग में उत्पादन क्षमता की कटौती की इस पूरी कवायद के दौरान वहां काम करने वाले कर्मियों की एक बड़ी तादाद को नौकरी से जुड़े संकटों का सामना करना पड़ा. निर्माण क्षेत्र की क्षमता में कटौती और उत्पादन प्रक्रिया के आधुनिकीकरण के लिए चीन एक स्थिर अंतरराष्ट्रीय और घरेलू माहौल चाहता है. शायद ये भी एक वजह है जिसके चलते चीन ने अभी हाल ही में “दोहरे प्रसार” की रणनीति लागू की है.

अगर कोविड-19 से उपजी आर्थिक समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो पाया तो भारत और चीन की सरहद पर टकराव की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी. ये संभावित युद्ध एक ऐसा संकट है जिसे न तो चीन और न ही भारत टाल सकते हैं.

इतिहास में झांकें तो जब-जब कोई देश अपने आर्थिक विकास के रास्ते में चुनौतियों से जूझता रहा है तब-तब वहां की जनता की युद्ध की अभिलाषा भी बढ़ती रही है. ऐसे में लाज़िमी है कि अगर कोविड-19 से उपजी आर्थिक समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो पाया तो भारत और चीन की सरहद पर टकराव की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी. ये संभावित युद्ध एक ऐसा संकट है जिसे न तो चीन और न ही भारत टाल सकते हैं. लेकिन यहां सवाल ये है कि क्या जंग से चीन या भारत को कोई फायदा होगा? मैं समझता हूं कि यही वो सवाल है जिसपर चीन और भारत के लोगों को ठंडे दिमाग़ से सोचने की ज़रूरत है.

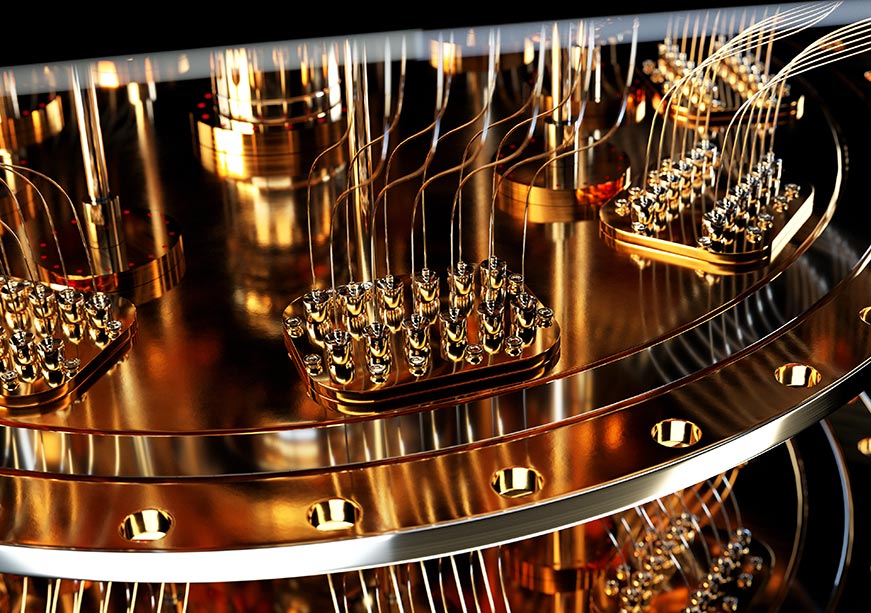

भारत में अपने मित्रों से मैंने जाना है कि भारत तेज़ी से तरक्की कर रहा है. विकास की रफ़्तार और तेज़ हो सके इसके लिए सामाजिक शांति और स्थिरता कायम रहना ज़रूरी है. मैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर हूं और भारतीय लेखकों द्वारा कंप्यूटर और आर्टिफ़िशयल इंटेलिजेंस पर लिखी गई किताबें पढ़ता रहता हूं. मैंने GITHUB.com. पर कई भारतीयों को अपना दोस्त बनाया है. वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में शानदार काम करते हैं. भारत की विकास-यात्रा पर उनका पूरा भरोसा है और उन्होंने काफी दौलत भी पैदा की है. मैंने udemy.com पर भारतीय कंप्यूटर विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए कई कोर्स खरीदे हैं. इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के ज़रिए मैंने ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट तैयार करना और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस विशन रिकॉग्निशन की कोडिंग का तरीका सीखा है. भारत के ये विशेषज्ञ अध्यापक के तौर पर काफी उत्साही और शांतचित्त हैं. वो एक उम्दा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर बनने और इसकी मदद से दौलतमंद बनने में मेरी मदद कर रहे हैं. इन भारतीय दोस्तों के बारे में मैं एक बात पक्के तौर पर कह सकता हूं कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज़ी से आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं.

हिंदी-चीनी ‘भाई-भाई’

अगर आज भारत-चीन सरहद पर जंग छिड़ती है तो मैं ये सोच भी नहीं पा रहा हूं कि मैं ओर मेरे भारतीय मित्र जब जंग-ए-मैदान में मिलेंगे तो एक-दूसरे से आंखें कैसे मिला पाएंगे. भारत और चीन दोनों के लिए ही शांति और स्थिरता का वातावरण सबसे सही होगा. मुझे लगता है कि भारत और चीन के बीच हालात अभी इतने ख़राब नहीं हुए हैं कि दोनों एक दूसरे के ख़ून के प्यासे हो जाएं. इस समय जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है दोनों पड़ोसियों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा संवाद.

चीन और भारत के आम लोग एक-दूसरे से ज़्यादा अलग नहीं हैं. दोनों देशों के बीच संवाद की व्यवस्थाओं के अभाव के कारण ही ग़लतफ़हमियां पनपती हैं. मिसाल के तौर पर भारत और चीन के बीच कारोबारी सहयोग सिर्फ़ कुछ चुनिंदा बड़ी कंपनियों तक ही सीमित हैं.

भारत और चीन के बीच सबसे बड़ी समस्या है दोनों देशों के लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग का अभाव. इस वजह से दोनों देशों के लोगों के बीच एक-दूसरे के बारे में समझ ठीक से विकसित नहीं हो पाई है. पिछले तीन वर्षों में मुझे चीन में अध्ययन के लिए आए कुछ भारतीय छात्रों से मिलने का मौका मिला है. उन सबने मुझसे एक बात कही है कि चीन और भारत के आम लोग एक-दूसरे से ज़्यादा अलग नहीं हैं. दोनों देशों के बीच संवाद की व्यवस्थाओं के अभाव के कारण ही ग़लतफ़हमियां पनपती हैं. मिसाल के तौर पर भारत और चीन के बीच कारोबारी सहयोग सिर्फ़ कुछ चुनिंदा बड़ी कंपनियों तक ही सीमित हैं. जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने में हज़ारों की संख्य़ा में लघु और मध्यम-आकार वाले उद्यमों का सबसे बड़ा हाथ है. इन छोटे और लघु उद्योगों के पास चीनी कंपनियों के साथ व्यापार करने के अवसरों का अभाव होता है. ये मुद्दा सरहद पर जंग छेड़ने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्थिक और व्यापारिक सहयोग से भारत और चीन दोनों का फ़ायदा है. इससे चीनी और भारतीय उद्यम और दोनों देशों के नागरिक और समृद्ध हो सकते हैं.

कोविड-19 वायरस दोनों देशों के बीच करीबी संपर्क के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता बल्कि ये संकट तो दोनों देशों को दोस्ताना सहयोग के मौके दे रहा है. भारत और चीन के बीच शांति और दोस्ती बहाल करने के लिए जारी बातचीत को ख़ारिज करने की हज़ारों वजहें हो सकती हैं लेकिन इस समय दोनों देशों के लिए जंग में उलझने की बजाए कोविड-19 संकट से उबरने के उपाय खोजने में एक-दूसरे की मदद करना ज़्यादा मुनासिब होगा. एक स्कॉलर के नाते मैं भारत और चीन के भावी संबंधों पर भारतीय विद्वानों के विचार जानना चाहूंगा. हम चाहे जो भी राय रखते हों लेकिन भारत और चीन दोनों देशों के शांतिपूर्ण विकास के साझा प्रयास हम सबके लिए अहम हैं. इससे पहले कि दोनों देशों के बीच तनाव भरे हालात और बिगड़ें हमें साझा तौर पर शांति के प्रयासों में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV

PREV