Image Source: Getty

अब अच्छा हो या बुरा लेकिन, डिजिटल मीडिया की हर जगह मौजूदगी लगातार लोगों की सोच को प्रभावित कर रही है. मुख्यधारा और वैकल्पिक समाचारों के ज़्यादातर नेटवर्क, पत्रकार और राजनेताओं ने पहले ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर अपनी मौजूदगी स्थापित कर ली है. हर गुज़रते दिन के साथ अब लोग समाचार और सूचना के मुख्य स्रोत के तौर पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और X (पहले ट्विटर) जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर निर्भर होते जा रहे हैं.

पर्यावरण के संदर्भ में X जैसे मंच अब जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता बढ़ाने और इसको लेकर संघर्ष के प्रमुख औज़ार बन गए हैं. क्योंकि ये मंच अब नई जानकारियां और नए तथ्य साझा करने के विश्वसनीय माध्यम बन गए हैं.

पर्यावरण के संदर्भ में X जैसे मंच अब जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता बढ़ाने और इसको लेकर संघर्ष के प्रमुख औज़ार बन गए हैं. क्योंकि ये मंच अब नई जानकारियां और नए तथ्य साझा करने के विश्वसनीय माध्यम बन गए हैं. सोशल मीडिया की वजह से जलवायु परिवर्तन और इससे निपटने की नीतियों पर परिचर्चा के लिए एक स्वतंत्र मंच भी स्थापित हुआ है. आज नीति निर्माण करने वाले सोशल मीडिया के ज़रिए जनता की राय से वाकिफ हो सकते हैं.

इसके उलट, डिजिटल मीडिया के दबदबे ने जलवायु परिवर्तन को लेकर विभाजनकारी नैरेटिव का विस्तार भी बढ़ा दिया है. 2022 में ऑनलाइन दुनिया में पर्यावरण को लेकर परिचर्चाओं में ध्रुवीकरण को लेकर किए गए एक अध्ययन में राजनीतिक ध्रुवीकरण और जलवायु परिवर्तन के आपसी संबंधों की पड़ताल की थी. इसमें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के सम्मेलन (COP) को लेकर 2014 से 2021 के बीच के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया था. इससे पता चला था कि पिछले पांच वर्षों की तुलना में 2021 में ग्लासगो में हुए जलवायु सम्मेलन के दौरान ध्रुवीकरण में काफ़ी इज़ाफ़ा हो गया था. इस अध्ययन में ये तथ्य भी सामने आया था कि ये ध्रुवीकरण दक्षिणपंथियों की बढ़ती गतिविधियों का नतीजा था, जो 2015 के क्योटो जलवायु सम्मेलन के बाद से जलवायु परिवर्तन के समर्थक समूहों की तुलना में चार गुना अधिक बढ़ गई हैं.

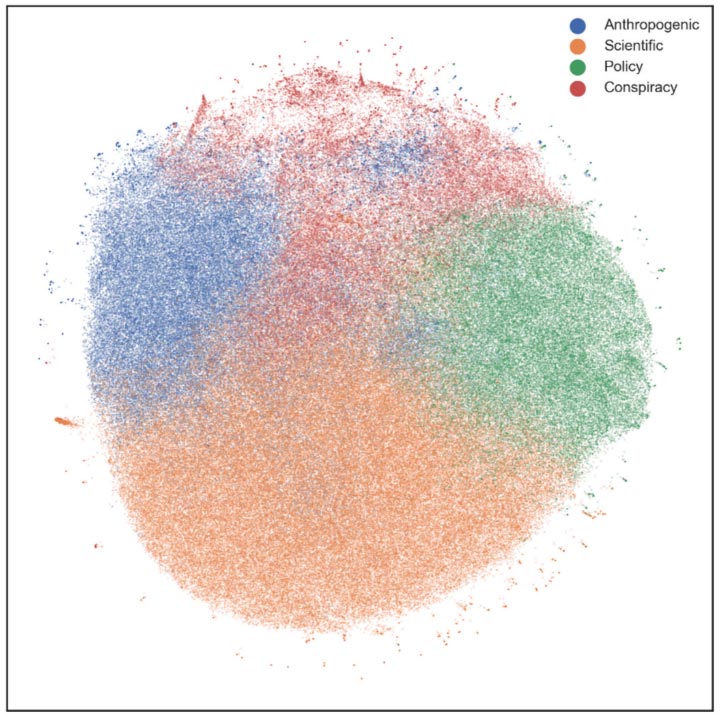

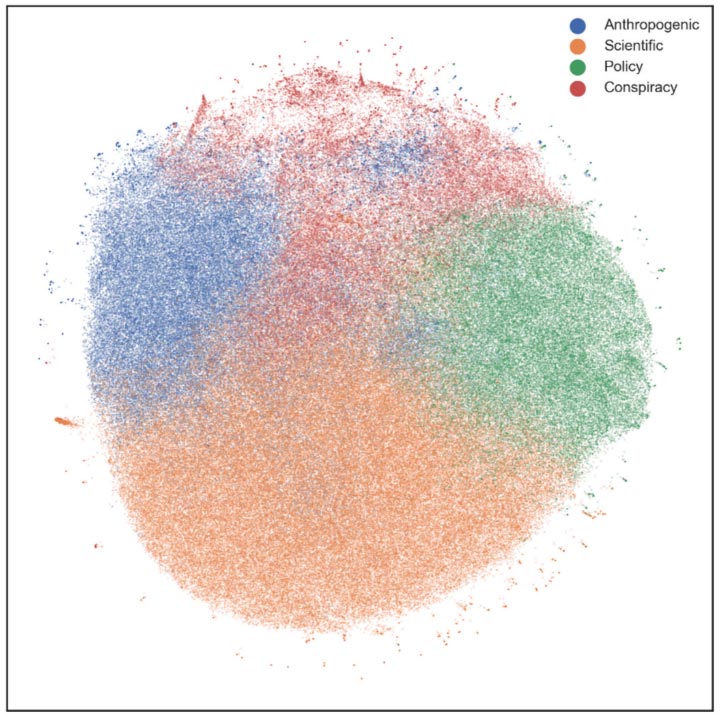

एक और अध्ययन वियना स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एप्लाइड सिस्टम एनालिसिस (IIASA) ने किया था. इस स्टडी में अंग्रेज़ी में किए गए 333,635 ट्वीटों का अध्ययन किया गया था, जिनका ज़ोर जलवायु परिवर्तन के पीछे इंसानी गतिविधियों को बताने पर था. स्टडी में इन ट्वीट्स में लिखी गई बातों और उनके द्वारा ज़िक्र किए गए स्रोतों से बने पैटर्न का विश्लेषण किया गया था.

इस अध्ययन में नेचुरल लैंग्वेज प्रॉसेसिंग और मशीन लर्निंग की मदद से आंकड़ों का वर्गीकरण चार मुख्य दर्जों में किया गया था, जो उनके नैरेटिव और स्रोत पर आधारित था:

- एंथ्रोपोजेनिक समूह: वो ट्वीट जिनमें ये कहा गया था कि जलवायु परिवर्तन इंसान की वजह से हुआ है या नहीं.

- वैज्ञानिक समूह: वो ट्वीट जो जलवायु परिवर्तन में इंसान की भूमिका पर परिचर्चा के लिए वैज्ञानिक निष्कर्षों की मदद ले रहे थे.

- नीतिगत समूह: वो ट्वीट जिनमें मुख्य रूप से नीतिगत मसलों पर चर्चा पर ज़ोर दिया गया था. इन ट्वीट्स में आम तौर पर जलवायु परिवर्तन पर देशों के सरकारी पैनल (IPCC), दि गार्जियन, दि न्यूयॉर्क टाइम्स और दि वॉशिंगटन पोस्ट के संदर्भ दिए गए थे.

- साज़िशों की बातें करने वाले समूह: वो ट्वीट जिनमें जलवायु संकट के पीछे षडयंत्रों की बात कही गई थी. इनमें अक्सर यू-ट्यूब और वर्डप्रेस के संदर्भों का हवाला देकर ये जताने की कोशिशें की गई थीं कि इंसानी गतिविधियों की वजह से जलवायु संकट जैसी किसी चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है.

क्लस्टर में डेटासेट में ट्वीट्स का विज़ुअलाइज़ेशन, IIASA 2022

वैसे तो सोशल मीडिया कंपनियों की बनावट ही ऐसी है, जिससे जनता की राय का ध्रुवीकरण हो जाता है. लेकिन, सोशल मीडिया जलवायु संकट से निपटने के प्रयासों के पीछे एक अहम उत्प्रेरक भी रहा है. इन मंचों के व्यापक इस्तेमाल ने #FridaysForFuture और Xटिंक्शन रिबेलियन जैसे आंदोलनों को ऑनलाइन मंचों के ज़रिए तेज़ी से विस्तार की मौक़ा भी मुहैया कराया है.

फोटो कैप्शन: बर्लिन में Xटिंक्शन रिबेलियन द्वारा जलवायु को लेकर आयोजित प्रदर्शन में मुखौटे लगाए हुए प्रदर्शनकारी

भारत में सोशल मीडिया और जलवायु परिवर्तन से निपटने की नीतियों में संबंध

आज जब पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन के ख़िलाफ़ आंदोलन तेज़ होते जा रहे हैं, तब भारत में जलवायु के क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके प्रदर्शन आयोजित किए हैं.

इनके बावजूद, भारत में ऑनलाइन जलवायु कार्यकर्ता, पश्चिम वालों से काफ़ी अलग हैं. सबसे अहम बात तो ये है कि भारत में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों की तादाद बहुत अधिक है. यहां के यूज़र डिजिटल मीडिया और ख़ास तौर से वीडियो कंटेंट पर बहुत अधिक निर्भर हैं. इसकी वजह से यूज़र्स के एक बड़े तबक़े के ग़लत जानकारी का शिकार होने का ख़तरा बढ़ जाता है. क्योंकि तोड़-मरोड़कर बनाए गए वीडियो और तस्वीरों की मौजूदगी अब आम बात होती जा रही है. इससे पहले किए गए ज़्यादातर अध्ययन लिखी हुई सोशल मीडिया पोस्ट के विश्लेषण पर आधारित रहे हैं. जिनकी स्टडी के दायरे में अंग्रेज़ी में लिखे गए सोशल मीडिया पोस्ट अधिक थे. इस विषय पर किसी भी नए अध्ययन को चाहिए कि वो मल्टीमीडिया और वीडियो कंटेंट को भी अपने रिसर्च में शामिल करे. साथ ही साथ गैर अंग्रेज़ी भाषी पोस्ट को भी रिसर्च का हिस्सा बनाया जाए.

भारत में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों की तादाद बहुत अधिक है. यहां के यूज़र डिजिटल मीडिया और ख़ास तौर से वीडियो कंटेंट पर बहुत अधिक निर्भर हैं. इसकी वजह से यूज़र्स के एक बड़े तबक़े के ग़लत जानकारी का शिकार होने का ख़तरा बढ़ जाता है.

ग्लोबल साउथ के ज़्यादातर देशों की तरह भारत भी जलवायु परिवर्तन के ख़िलाफ़ संघर्ष के अग्रणी मोर्चे पर है. भारत में जलवायु परिवर्तन संबंधी घटनाओं के समाचार डिजिटिल मीडिया पर भी काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत किए जाते हैं. समाचार देने और मुद्दे को लोगों को समझाने के लिए मल्टीमीडिया और वीडियो कंटेंट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है. ख़ास तौर से प्रभावित इलाक़ों में मची तबाही और इसकी मानवीय क़ीमत को समझाने में इनका ख़ूब इस्तेमाल किया जाता है. हिमाचल प्रदेश में हुई चट्टान खिसकने की घटनाओं और दिल्ली में भयंकर हीटवेव से जुड़ी ख़बरें इसके तमाम उदाहरणों में से कुछेक हैं. डिजिटल मंच ऐसी सूचनाओं लोगों को पहुंचाना आसान बनाते हैं. जिससे दुनिया भर के लोगों के लिए इन स्रोतों तक पहुंच बनाना और बात को समझना आसान हो जाता है.

ध्रुवीकरण की बार बार उपस्थिति, एल्गोरिद्म की वजह से फीडबैक के बंद कमरे और ऑनलाइन मंचों पर बनावटी तरीक़े से पोस्ट दिखाने में हेरा-फेरी, सोशल मीडिया की हर जगह मौजूदगी के बेहद नुक़सानदेह नतीजे हैं. ऐसे में सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार बन गया है; आज सोशल मीडिया जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के साथ साथ इससे जुड़ी नई नई चुनौतियों का एक महाकाय अवसर बन गया है.

भारत और ग्लोबल साउथ के दूसरे देशों के पास सोशल मीडिया का विश्लेषण करने और जलवायु परिवर्तन पर सकारात्मक परिचर्चा का एक अहम अवसर है. इससे वो विकसित और विकासशील देशों के बीच असमानताओं, जलवायु परिवर्तन के गंभीर होने जैसे अहम मसलों पर जनता की जागरूकता और जानकारी दोनों को बढ़ा सकते हैं.

सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक तो जलवायु परिवर्तन के संकट पर सोशल मीडिया पर मौजूद ग़लत जानकारियों का पता लगाना और उनसे निपटना है. भारत आज इस समस्या से निपटने की कोशिशों में विकसित देशों की ग़लतियों से काफ़ी कुछ सीख सकता है. मिसाल के तौर पर 2020 में यूरोपीय संघ ने जिस ग्रीन डील को मंज़ूरी दी थी, उसको सोशल मीडिया पर ग़लत जानकारियों के ज़रिए ख़ूब निशाना बनाया गया था. सोशल मीडिया के बहुत से एकाउंट में ये झूठा दावा किया गया था कि यूरोपीय संघ के इस समझौते से 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी लग जाएगी और सबके लिए कार्बन पासपोर्ट रखना अनिवार्य हो जाएगा. इसकी वजह से सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की थी; उस समय स्वीडन में ट्विटर के बहुत से यूज़र्स ने तो अपने देश के EU से बाहर आने के लिए भी मुहिम चलाई थी. ऐसे में सोशल मीडिया की वजह से जलवायु परिवर्तन से निपटने के अभियानों को लेकर सोच और जागरूकता की अहमियत को कम करने बिल्कुल नहीं आंका जाना चाहिए.

यूज़र्स का X (X) छोड़कर दूसरे सोशल मीडिया पर जाना

आज हमें सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म चलाने वाली विशाल कंपनियों की अहमियत को समझने की ज़रूरत है. डिजिटल मीडिया के मंच बेहद गतिशील होते हैं. इनका ताल्लुक़ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिकाना हक़ पर भी होता है, जिसका बहुत व्यापक असर पड़ता है और इससे दुनिया भर के करोड़ों यूज़र्स प्रभावित होते हैं. मिसाल के तौर पर ट्विटर के X बनने से इस मंच के काम-काज के तरीक़े और इसको लेकर जनता की सोच पर बहुत बड़ा असर पड़ा है. X की संशोधित नीतियों की वजह से जलवायु से जुड़े मसलों पर इसके यूज़र्स के बीच ज़्यादा ध्रुवीकरण दिखने लगा है. जो खाते पहले ग़लत और झूठी जानकारी बढ़ाने की वजह से प्रतिबंधित किए गए थे, उन्हें फिर से अनुमति दे दी गई है. इसके जो तमाम नतीजे देखने को मिले हैं, उनमें से एक जलवायु परिवर्तन को लेकर लोगों के शक में बढ़ोत्तरी भी है.

2022 से X के बहुत से यूज़र मेटा के थ्रेड, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर के ओपन सोर्स विकल्प मस्टोडॉन पर चले गए हैं. 2023 के एक अध्ययन में X को लेकर इस बदलाव के जलवायु संबंधी परिचर्चा पर पड़े असर को दिखाया गया था. पता ये चला था कि पर्यावरण में दिलचस्पी रखने वाले लगभग आधे (नमूने में शामिल एकाउंट का 47.5 प्रतिशत), 2022 में एलन मस्क के ट्विटर को ख़रीदने के बाद से निष्क्रिय हो गए थे.

X की नीतियां और सेवा संबंधी शर्तों (ToS) को लगातार उन देशों के नियम क़ायदों के मुताबिक़ ढालते रहना पड़ता है, जहां इसकी सेवा उपलब्ध है. अभी हाल में सरकार के एक क़ानूनी आदेश का पालन नहीं करने की वजह से ब्राज़ील में X पर पाबंदी लगा दी गई थी. शुरुआत में ब्राज़ील की अदालतों ने झूठी ख़बरें और ग़लत जानकारी फैलाने वाले छह एकाउंट्स को बैन करने का आदेश दिया था. एलन मस्क ने तर्क दिया कि ऐसा करना बोलने की आज़ादी को लेकर X की सेवा संबंधी शर्तों के ख़िलाफ़ होगा. आख़िरकार सितंबर 2023 में ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में X पर पाबंदी लगा दी थी.

यही नहीं, X के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) तक पहुंच को लेकर नई नई शर्तों और इसको पेवॉल (पैसे देकर इस्तेमाल की इजाज़त) के दायरे में डालने की वजह से इस प्लेटफॉर्म पर रिसर्च करना और भी मुश्किल हो गया है. इन नए बदलावों की वजह से 2022 जैसे अध्ययन करना और भी मुश्किल हो गया है, जिनका ज़िक्र हमने पहले किया था. इसकी वजह से सोशल मीडिया के प्रभाव पर रिसर्च का भारी अभाव हो गया है.

वैसे तो X जैसे विशाल मंच की अहमियत की अनदेखी नहीं की जा सकती है. लेकिन, इसके यूज़र्स का दूसरे प्लेटफॉर्म का रुख़ करने का चलन एक ऐसा बदलाव है, जिस पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है. भारत में बड़े पैमाने पर पहुंच रखने वाले और इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सऐप और फेसबुक को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाने और ग़लत जानकारी का प्रसार रोकने में अहम भूमिका अदा करनी चाहिए. इससे ये मंच वैश्विक स्तर पर परिचर्चा के पारदर्शी माहौल मुहैया कराते हैं, जिसका असर जलवायु परिवर्तन से जुड़ी नीतियों के निर्माण पर भी पड़ता है.

भारत में सोशल मीडिया के प्रभाव को समझने के लिए और स्थानीय स्तर और संदर्भों वाले अध्ययन करने की ज़रूरत है. डिजिटल मंचों का गतिशील मिज़ाज समझने के लिए मौजूदा अध्ययनों को लगातार अपडेट करते रहने की आवश्यकता है. 2022 में ट्विटर के X बनने के बाद से तो इसकी भारी कमी देखी जा रही है. अगर ऐसे अध्ययन होते हैं तो नीति निर्माताओं और जलवायु परिवर्तन के मसले पर मुहिम चलाने वालों, दोनों को मूल्यवान लाभ प्राप्त होगा और और वो जलवायु परिवर्तन को लेकर ज़्यादा वैज्ञानिक सोच लाने की वकालत कर सकेंगे. ग्लोबल साउथ के लिए तो ये बात और भी अहम हो जाती है. क्योंकि इन देशों के नागरिक जलवायु संकट के कहीं ज़्यादा भयावाह परिणाम और उनके असर झेल रहे हैं.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV

PREV