साल 2019 से ही महंगाई दर, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का बड़ा विषय बनी हुई है. इसने रिज़र्व बैंक द्वारा तय की गई दरों के लक्ष्य को भी पार कर लिया है. हालिया दिनों में कोविड-19 की वजह से पैदा हुए हालात के चलते, महंगाई पर क़ाबू पाना रिज़र्व बैंक के बस में नहीं रहा. इस लेख में हम महंगाई के सिलसिले का विश्लेषण करेंगे, जिससे कि इससे मिलने वाले सबक़ सबके सामने रख सकें और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि महंगाई पर क़ाबू पाने के लिए, हमें देश की नियामक संस्थाओं द्वारा धैर्य से हालत पर निगाह रखने के सिवा कोई और अपेक्षा नहीं करनी चाहिए.

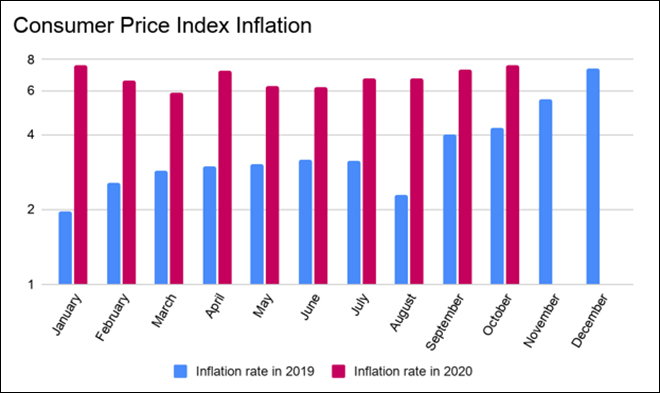

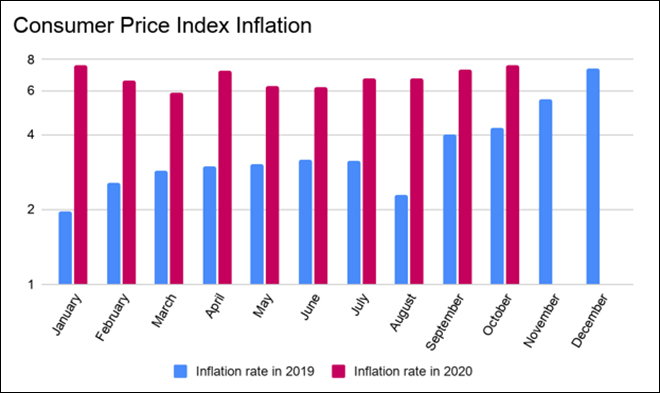

| महीना |

मुद्रास्फीति की दर- 2019

(प्रतिशत में) |

मुद्रास्फीति दर- 2020

(प्रतिशत में) |

| जनवरी |

1.97 |

7.59 |

| फ़रवरी |

2.57 |

6.58 |

| जुलूस |

2.86 |

5.91 |

| अप्रैल |

2.99 |

7.22 |

| मई |

3.05 |

6.26 |

| जून |

3.18 |

6.23 |

| जुलाई |

3.15 |

6.73 |

| अगस्त |

2.28 |

6.69 |

| सितंबर |

3.99 |

7.27 |

| अक्टूबर |

4.26 |

7.61 |

| नवंबर |

5.54 |

– |

| दिसंबर |

7.35 |

– |

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्राल

इस सारणी में दर्ज आंकड़ों की हम नीचे ग्राफ के ज़रिए तुलना देख सकते हैं.

ये आंकड़े हमें बताते हैं कि 2019 में महंगाई की दर बहुत तेज़ी से बढ़ी थी. साल की शुरुआत में महंगाई की दर 1.97 प्रतिशत थी, जो साल के अंत तक 7.35 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गई थी. महंगाई की दर में हर महीने इज़ाफ़ा ही होता देखा गया, और साल के आख़िर में ये उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी. इस ग्राफ़ में हमें दो वर्षों में एक ही महीने की महंगाई दर में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है. सबसे बड़ा अंतर हम जनवरी महीने के आंकड़े में देख सकते हैं. जनवरी 2019 में महंगाई की दर 1.97 प्रतिशत थी, जबकि जनवरी 2020 में ये 7.59 प्रतिशत पहुंच गई थी.

इससे पहले हमने साल 2014 में देश में महंगाई के सात प्रतिशत के दर को छूते हुए देखा था. उस समय सरकार महंगाई की दर में आए इस उछाल पर क़ाबू पाने में इसलिए सफल रही थी, क्योंकि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थितियां सुगम थीं.

इन आंकड़ों को देखकर एक दिलचस्प तथ्य सामने आता है कि कोविड-19 के चलते देश में लॉकडाउन लगाए जाने से पहले ही दिसंबर 2019 में महंगाई की दर 7.35 प्रतिशत पहुंच चुकी थी. महंगाई दर के बढ़ने की प्रमुख वजह सब्ज़ियों की क़ीमतें थीं, क्योंकि प्याज़ बहुत महंगा हो गया था. प्याज़ के दाम में ज़बरदस्त इज़ाफ़ा होने की प्रमुख वजह, प्याज़ के बड़े उत्पादक राज्यों में बेमौसम की बारिश थी. मौसम के इस खेल के कारण न केवल प्याज़ की ख़रीफ़ सीज़न की फ़सल ख़राब हुई, जो आम तौर पर साल के अंत में तैयार होती है, बल्कि बेमौसम की बारिश से जमा किए हुए प्याज़ की आपूर्ति पर भी इसका बुरा असर पड़ा था. प्याज़ के सीमित भंडारण और ख़रीफ़ की आने वाली फ़सल की आवक कम होने से उपलब्ध प्याज़ के दाम में भयंकर उछाल आ गया और ये दो सौ रुपए किलो तक बिका.

इससे पहले हमने साल 2014 में देश में महंगाई के सात प्रतिशत के दर को छूते हुए देखा था. उस समय सरकार महंगाई की दर में आए इस उछाल पर क़ाबू पाने में इसलिए सफल रही थी, क्योंकि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थितियां सुगम थीं. दुनिया में कच्चे तेल के दाम घट रहे थे, जो कि आम तौर पर महंगा होता है और भारत का आयात पर ख़र्च बढ़ाने में बड़ा रोल निभाता है, जिसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है. वर्ष 2019 में सरकार ने बढ़ती महंगाई पर क़ाबू पाने के लिए कई क़दम उठाए थे. जैसे कि प्याज़ के बफर स्टॉक को बाज़ार में उतारा गया और इसके निर्यात पर रोक लगा दी गई. सरकार ने दूसरे देशों से भी प्याज़ ख़रीदा था. लेकिन, इनमें से किसी भी उपाय से महंगाई दर को और बढ़ने से नहीं रोका जा सका. जनवरी 2020 के आते आते महंगाई की दर बढ़ कर 7.59 प्रतिशत पहुंच गई थी. आख़िर में फरवरी 2020 में जाकर ख़ुदरा महंगाई दर में कुछ कमी आई और ये घटकर 6.58 प्रतिशत हो गई. प्याज़ की नई फ़सल की आवक के कारण, मार्च महीने में महंगाई दर और घटकर 5.91 फ़ीसद हो गई.

कोविड-19 के कारण जो बेरोज़गारी बढ़ी है, उसका सबसे अधिक असर अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र की तुलना में असंगठित क्षेत्र पर अधिक पड़ा है. भारत की अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र के कामगारों की हिस्सेदारी लगभग 90 प्रतिशत है. आज भी देश में करोड़ों लोग ग़रीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं.

उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था प्याज़ के दाम में उछाल से लगे झटके से धीरे-धीरे उबर रही थी और कच्चे तेल के दाम में भी गिरावट आ रही थी. ठीक उसी समय कोविड-19 महामारी ने धावा बोला और पूरे देश में लॉकडाउन लगाने से अर्थव्यवस्था को भयंकर झटका लगा. इसके चलते महंगाई की दर फिर से बढ़ने लगी.

ऐतिहासिक रूप से देखें, तो अनाजों के बफ़र स्टॉक ने हमेशा ही भारत को खाने-पीने के सामान की महंगाई दर को कम करने में मदद की है, भले ही महंगाई की दर दोहरे अंकों में क्यों न पहुंच गई हो. मांग में इज़ाफ़े के चलते बढ़ने वाली महंगाई का कारण अक्सर ये होता है कि मांग, आपूर्ति से कहीं अधिक हो जाती है. हालांकि. मार्च से जून महीने के दौरान लगे लॉकडाउन में ज़रूरी वस्तुओं की मांग भले ही बढ़ गई हो. लेकिन इस दौरान कृषि क्षेत्र का उत्पादन भी 5.6 प्रतिशत बढ़ गया था. कोविड-19 की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान प्रमुख समस्या ये थी कि पर्याप्त मात्रा में अनाज का भंडार होने के बावजूद, इसकी आपूर्ति श्रृंखला में कई तरह की बाधाएं आग गई थीं. यानी ये कम उत्पादन का नहीं, आपूर्ति की समस्या से पैदा हुआ संकट था. आपूर्ति की चुनौती, गोदाम बंद होने से भंडारण की समस्या और निर्माण क्षेत्र ठप होने के कारण देश की अर्थव्यवस्था को ज़रूरी सामान की आपूर्ति न हो पाने का झटका झेलना पड़ा था.

इसके अलावा, अक्टूबर 2020 में महंगाई की दर में आया उछाल जनवरी 2020 की तुलना में कहीं ज़्यादा है. मतलब ये कि लॉकडाउन में रियायत के बावजूद ख़ुदरा महंगाई से राहत नहीं मिली है. सब्ज़ियों के दाम में 22.51 प्रतिशत तक उछाल दर्ज किया गया, जो सभी आवश्यक वस्तुओं की क़ीमत में सबसे अधिक बढ़ोत्तरी है. अंडों के दाम भी 21.81 फ़ीसद बढ़ गए हैं, तो वहीं मांस और मछली के दाम 18.7 प्रतिशत बढ़ गए. समाज के कई वर्गों के लिए खाने पीने का ज़रूरी सामान जुटा पाना भी मुश्किल हो गया है.

कोविड-19 के कारण जो बेरोज़गारी बढ़ी है, उसका सबसे अधिक असर अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र की तुलना में असंगठित क्षेत्र पर अधिक पड़ा है. भारत की अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र के कामगारों की हिस्सेदारी लगभग 90 प्रतिशत है. आज भी देश में करोड़ों लोग ग़रीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं. महामारी के कारण देश में ग़रीबों की संख्या और बढ़ गई है. फिलिप्स कर्व परिकल्पना के मुताबिक़ महंगाई और बेरोज़गारी में विपरीत संबंध होता है, जो मोटे तौर पर सही ही लगता है. लेकिन, इसके उलट अप्रैल महीने के दौरान देश में महंगाई की दर बढ़कर 27.1 प्रतिशत पहुंच गई थी और उस दौरान ख़ुदरा महंगाई दर भी 7.22 फ़ीसद थी.

महंगाई की तेज़ रफ़्तार को थामने के लिए सरकार ने कई क़दम उठाए. जैसे कि भंडारण की सीमा कम कर दी. प्याज़ और आलू पर आयात कर घटा दिया. मगर, सरकार के ये उपाय बेअसर रहे. लॉकडाउन के साथ ही सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जिस स्टिमुलस पैकेज की घोषणा की थी, उससे भी न तो अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने में कोई मदद मिली और न ही ज़रूरी सामान की आपूर्ति के हालात में कोई सुधार आया. कई इलाक़ों में दोबारा लॉकडाउन लगाने के कारण अर्थव्यवस्था के गति पकड़ने की राह में नई मुश्किलें खड़ी हो गईं, और इनसे अर्थव्यवस्था के गति पकड़ने की उम्मीदों को ख़तरा है. सरकार ने महंगाई की बढ़ती दर पर क़ाबू पाने के लिए संतोषजनक क़दम उठाए हैं. फिर भी, खाने-पीने के सामान की महंगाई रोकने के लिए जो उपाय सरकार ने किए हैं, उनके अलावा वो कुछ और कर भी नहीं सकती. ऐसे में इस बात पर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अक्टूबर 2020 में महंगाई की दर 7.61 प्रतिशत तक पहुंच गई.

देश की अर्थव्यवस्था पहले ही कम खपत के दौर से गुज़र रही है. अब इस बात की आशंका बढ़ रही है कि खान-पान की ख़ुदरा महंगाई दर का असर अन्य चीज़ों के दाम बढ़ने की सूरत में भी दिख सकता है. अब उन वस्तुओं के दाम भी बढ़ सकते हैं, जिन्हें तैयार करने में कृषि उत्पादों का भी योगदान होता है. ऐसे में अगर महंगाई की दर और बढ़ती है, तो शायद मज़दूरी में भी बढ़ोत्तरी की जाए.

पहले रिज़र्व बैंक ने उम्मीद जताई थी कि महंगाई की दर में कमी आ सकती है. लेकिन, अक्टूबर 2020 में महंगाई दर में भयंकर उछाल के आंकड़ों को देखते हुए रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति वाली समिति द्वारा, आर्थिक प्रगति को रफ़्तार देने के लिए ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है. हां, रिज़र्व बैंक का आकलन है कि ख़रीफ़ की फ़सल की आवक तेज़ होने पर खान-पान के सामान की महंगाई दर कम होने की उम्मीद है. ये एक अच्छी ख़बर ज़रूर है. पर हमें अभी उन आंकड़ों का इंतज़ार है. हालांकि, अगर महंगाई दर में कमी आती है, तो रिज़र्व बैंक ब्याज दरें घटाने की दिशा में सोच सकता है, जिससे आर्थिक विकास को दोबारा पटरी पर लौटाया जा सकेगा.

आकांक्षा शाह, ओआरएफ मुंबई में रिसर्च इंटर्न हैं

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV

PREV