চিন কেন ব্রিকস–এর সম্প্রসারণ চায়

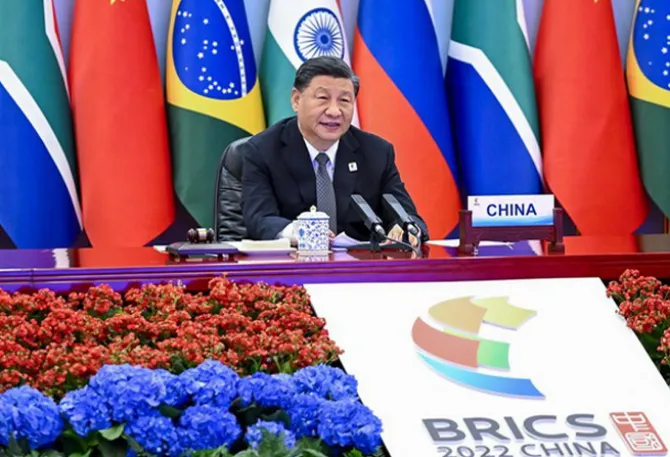

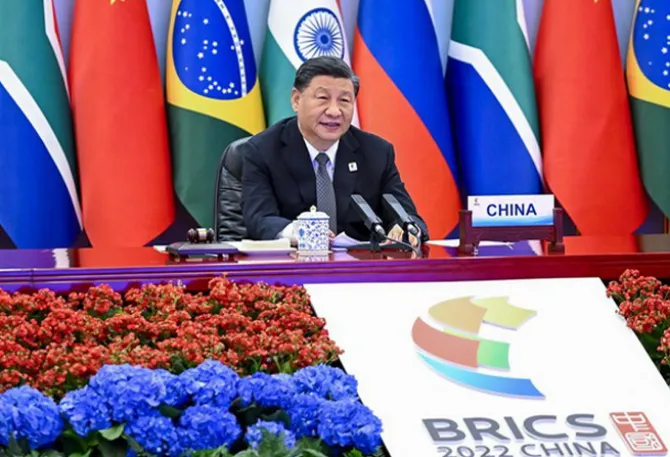

বেজিংয়ে সদ্যসমাপ্ত ১৪তম ব্রিকস নেতাদের বৈঠকে আবারও ব্রিকস সম্প্রসারণের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। ২০১৭ সালের জিয়ামেন শীর্ষ সম্মেলনের পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার চিন উদীয়মান অর্থনীতিগুলির গোষ্ঠীটির সম্প্রসারণে তার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ইরান ও আর্জেন্টিনাও আনুষ্ঠানিকভাবে এই গোষ্ঠীতে যোগদানের আগ্রহের কথা ঘোষণা করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। যখন চিন ও ভারত প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় মারাত্মক অচলাবস্থার মধ্যে থমকে আছে, সেই সময় ব্রিকস সম্প্রসারণের চিনা প্রস্তাবটি নয়াদিল্লিতে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। এখন ভারত এই বিতর্কিত ইস্যুতে তার অবস্থান নির্ধারণ করছে, এবং সেই সময় চিনের ব্রিকস কৌশলের পেছনের কারণগুলির দিকে নজর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

চিনা বিশ্লেষকদের অভিমত হল এই দেশগুলির অর্থনৈতিক দুর্দশা অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, এবং তার ফলে ব্রিকস দেশগুলির নিজেদের অভিন্ন পরিচয়, অবস্থান ও সহযোগিতা প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উৎসাহ কমে যাচ্ছে।

চিনে ক্রমশ বেশি করে যে কোরাস শোনা যাচ্ছে তা হল, সম্প্রতি ব্রিকস দুর্বলতার লক্ষণ দেখাতে শুরু করেছে, পিছু হটছে, এবং তার কাজকর্মে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। তাই, নতুন সদস্যদের আকৃষ্ট করে চিন তার উন্নয়নে নতুন শক্তি জোগানোর পরিকল্পনা করেছে। চিনের মূল্যায়ন অনুযায়ী, গত সাত–আট বছরে চিনসহ ব্রিকস–এর অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতার অবনতি হয়েছে। অন্য কথায়, ‘সোনার ব্রিকস’ পরিণত হয়েছে ‘পাথরের ব্রিকস’–এ (金砖变成石砖)। ব্রিকস–এর দ্রুত বৃদ্ধির যুগও অতিক্রান্ত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, বিশেষ করে ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা ও রাশিয়ার মতো সদস্য দেশগুলির জন্য। যেখানে ব্রাজিলের অর্থনীতি ২০১৭ সালে গড় বার্ষিক ১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল, একই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার গড় বার্ষিক জিডিপি বৃদ্ধি ছিল ১.২ শতাংশের মতো। এদিকে রাশিয়ার জিডিপি ২০১৪ সালে ০.৭ শতাংশ, ২০১৫ সালে -২ শতাংশ, ২০১৬ সালে ০.২ শতাংশ এবং ২০১৭ সালে ১.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

চিনা বিশ্লেষকদের অভিমত হল এই দেশগুলির অর্থনৈতিক দুর্দশা অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, এবং তার ফলে ব্রিকস দেশগুলির নিজেদের অভিন্ন পরিচয়, অবস্থান ও সহযোগিতা প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উৎসাহ কমে যাচ্ছে।

যেমন ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকা, যাদের অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতা দুর্বল এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল, তারা ব্রিকস অ্যাজেন্ডাকে অগ্রাধিকার দিতে অনিচ্ছুক। কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এতে তাদের বিদেশনীতির নমনীয়তা দুর্বল হবে এবং তার ফলে তাদের জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন হবে। [১]

এখন, অতিমারি ও রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে, এবং ব্রিকস দেশগুলির কাঙ্ক্ষিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষমতা স্পষ্টভাবে শক্তি হারিয়েছে। বিপরীতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম যাদের প্রতিনিধিত্ব করে সেই উন্নত দেশগুলির অর্থনীতিগুলি ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধারের লক্ষণ দেখাচ্ছে। প্রযুক্তিগত বিপ্লব ও শিল্প রূপান্তরের একটি নতুন পর্যায়ে এখনও নেতৃস্থানীয় অবস্থান দখল করে রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব অর্থনীতিতে তার নেতৃত্ব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা শুরু করেছে।[২] যখন ব্রিকস দেশগুলির সামগ্রিক শক্তি হ্রাস পাচ্ছে এবং তারা ঐতিহ্যগত উন্নত দেশগুলির নেতৃত্বাধীন সহযোগিতা প্রক্রিয়া থেকে তুমুল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে, সেই সময়ে চিন মনে করছে যে ব্রিকস প্রক্রিয়াটিকে তার মূল পাঁচ সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা হলে তা বৈশ্বিক মঞ্চে তার সামগ্রিক প্রভাব এবং কথা বলার অধিকারকে আরও কমিয়ে দেবে। তাই চিনের ব্রিকস সদস্যতা আরও সম্প্রসারণে এত আগ্রহ।

প্রযুক্তিগত বিপ্লব ও শিল্প রূপান্তরের একটি নতুন পর্যায়ে এখনও নেতৃস্থানীয় অবস্থান দখল করে রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব অর্থনীতিতে তার নেতৃত্ব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা শুরু করেছে।

দ্বিতীয় কারণ হল চিন–মার্কিন প্রতিযোগিতার তীব্রতা। চিনা পর্যবেক্ষকেরা লক্ষ করেছেন যে কীভাবে ওবামার সময়ে জি২ প্রস্তাবটি চিনা পররাষ্ট্র নীতির জন্য ব্রিকসের তাৎপর্য দুর্বল করে দিয়েছিল। যাই হোক, ট্রাম্প প্রেসিডেন্সির সময় যখন জি২–এর অর্থ দ্রুত উচ্চস্তরের সহযোগিতা থেকে উচ্চ–ডেসিবেল দ্বন্দ্বে পরিণত হল, তখন একটি বৃহত্তর ও আরও ভাল করে সমন্বিত ব্রিকস চিনের অগ্রাধিকারে পরিণত হয়েছিল। বিষয়টি ২০১৭ সালেও ছিল, যখন চিন প্রথমবারের মতো একটি সম্প্রসারিত ব্রিকস ধারণার প্রস্তাব করেছিল। এখন, বাইডেন ক্ষমতায় থাকার সময়, চিনা পর্যবেক্ষকেরা বিশ্বাস করেন যে ট্রাম্প যুগে শুরু হওয়া ‘নতুন ঠান্ডাযুদ্ধ’ আরও উচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

যেমন, রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধের পটভূমিতে, ইউরোপকে একটি নতুন ঠান্ডাযুদ্ধের পরিবেশে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখানে একটি সমন্বিত পশ্চিমী ব্লক তৈরি করা হয়েছে। এই ব্লক গঠিত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপকে নিয়ে, ঠিক পুরনো ঠান্ডাযুদ্ধের যুগের মতো। তারা মনে করে রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের মধ্যে একটি চমৎকার বন্ধনের কাজ করেছে। অন্যদিকে, যুক্তি দেওয়া হয় যে এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরও বেশি সংখ্যক দেশকে—জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়াকে—কোয়াড্রিল্যাটরাল সিকিউরিটি ডায়ালগ, ইন্দো–প্যাসিফিক ইকনমিক ফ্রেমওয়ার্ক, অওকাস এবং এমনকি ন্যাটোর মতো ‘ছোট ছোট বৃত্তে’ নিয়ে যাচ্ছে। যেভাবে উচ্চতর ভূ–রাজনৈতিক সংঘাত, বাণিজ্য দ্বন্দ্ব, অতি্মারির প্রভাব এবং শিল্প নতুন স্তরে উন্নীত হওয়ার সময়ে বিশ্বব্যাপী শিল্পশৃঙ্খল দ্রুত গতিতে পুনর্গঠন করা হচ্ছে, এবং বিদ্যমান ‘মার্কিন+পশ্চিম+চিন’ মডেলকে প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করা হচ্ছে ‘মার্কিন+পশ্চিম+ভারত’ মডেলের মতো নতুন মডেল দিয়ে, তা চিনের জন্য বিশেষ উদ্বেগের বিষয়। তারা বলছে, এর লক্ষ্য চিনকে বিচ্ছিন্ন করা এবং শিল্পায়নের আসন্ন চতুর্থ তরঙ্গে চিনের শক্তি ও অবস্থানে আঘাত করা। এই পটভূমির বিপরীতে চিন ব্রিকসকে প্রসারিত করতে চায়, ‘সরবরাহ শৃঙ্খল স্বার্থের একটি সম্প্রদায়’ তৈরি করতে চায়, এবং সারা বিশ্ব থেকে আরও বেশি বেশি উদীয়মান অর্থনীতিকে ব্রিকস (পড়ুন চিনের) সরবরাহ শৃঙ্খলে যোগ দেওয়াতে চায়। এই দেশগুলিকে চিনের নেতৃত্বাধীন সরবরাহ শৃঙ্খলে গভীরভাবে যুক্ত করার মাধ্যমে ভারতের মতো সম্ভাব্য প্রতিযোগীদের প্রতিরোধ করা যেতে পারে, এবং সরবরাহ শৃঙ্খল পুনর্গঠনের বর্তমান পর্যায়ে চিনকে বাদ দেওয়া বা প্রতিস্থাপনের যে কোনও প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করা যেতে পারে।

যেভাবে উচ্চতর ভূ–রাজনীতি, বাণিজ্য দ্বন্দ্ব, অতিমারির প্রভাব এবং শিল্প নতুন স্তরে উন্নীত হওয়ার সময়ে বিশ্বব্যাপী শিল্পশৃঙ্খল দ্রুত গতিতে পুনর্গঠন করা হচ্ছে, এবং বিদ্যমান ‘মার্কিন+পশ্চিম+চিন’ মডেলকে প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করা হচ্ছে ‘মার্কিন+পশ্চিম+ভারত’ মডেলের মতো নতুন মডেল দিয়ে, তা চিনের জন্য বিশেষ উদ্বেগের বিষয়।

সংক্ষেপে, চিন ব্রিকসকে সম্প্রসারিত করতে চায় ব্রিকস প্রক্রিয়া ও মঞ্চের মাধ্যমে তার অ্যাজেন্ডা এবং বৃহৎ কৌশল আরও জোরদারভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে, এবং তাকে সংবৃত করে রাখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপ কূটনৈতিকভাবে লাঘব করতে। তার লক্ষ্য হল এখনকার ব্রিকস সদস্যদের, বিশেষ করে ভারতকে, মার্কিন/পশ্চিম শিবিরের খুব বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়া থেকে নিবৃত্ত করা। [৩]

[১] লি ওয়াইপিং ও ফু ইউহেং , “国际合作中的领导权竞争:以“一带一路”倡议与金砖国家合作的战略对接为例”, সাউথইস্ট অ্যাকাডেমিক রিসার্চ, ২০১৯, (০৩) ১১৮–১২৯+২৪৮

[২] ঝাও চুনঝে, “চায়না’জ থিঙ্কিং অ্যান্ড পাথ ডিজাইন ফর ইমপ্রুভিং ব্রিকস কোঅপারেশন প্ল্যাটফর্ম”, 全球化 ২০১৮, (১১),৮১-৯৩+১৩৪-১৩৫

[৩] ওয়াং ঝুও, “স্টাডি অন সিনো–ইন্ডিয়ান রিলেশন ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ ব্রিকস”, জারনাল অফ চাংসা ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (সোশ্যাল সায়েন্স এডিশন), ২০২২,৩৭(০৩): ৯৮-১০৭

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV

PREV